Sisi Gelap Pertumbuhan Hijau

Dampak Tata Pemerintahan yang Lemah dalam Sektor Kehutanan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia

Peta Indonesia

© 2013 Human Rights Watch

Ringkasan

Kendati Indonesia mempromosikan sektor kehutanannya sebagai model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang adil dari sudut pandang lingkungan—dikenal dengan istilah ‘pertumbuhan hijau’ (green growth), tapi prosesnya digembosi praktik korupsi dan salah urus pengelolaan yang memicu dampak serius terhadap hak asasi manusia.

Laporan ini, yang merupakan pemutakhiran dari publikasi Human Rights Watch tahun 2009 berjudul “Dana Liar,” mendokumentasikan maraknya pembalakan ilegal, tata pemerintahan (governance) yang lemah, dan minimnya akuntabilitas dalam sektor kehutanan Indonesia. Kami juga memaparkan taksiran terbaru atas pendapatan yang hilang dari salah urus pengelolaan hutan. Memanfaatkan data pemerintah dan industri, dan menerapkan metodologi standar industri, kami menyimpulkan pembalakan liar dan salah urus pengelolaan sektor kehutanan telah mengakibatkan kerugian kas negara lebih dari US$7 miliar (sekira Rp 70 triliun) antara 2007 dan 2011.

Meski Indonesia baru-baru ini menggelar reformasi penting untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, pelaksanaannya tetap lemah. Kami menemukan, dalam jumlah signifikan, kerugian tidak berkurang, tapi justru meningkat dalam beberapa tahun ke belakang. Pada 2011, total kerugian mencapai lebih dari US$2 miliar (Rp 20 triliun)—lebih besar dari anggaran kesehatan Indonesia pada tahun yang sama, sehingga menurunkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar bagi penduduknya. Kerugian ini menggambarkan bagaimana kegagalan tata kelola pemerintahan menggerogoti hak-hak asasi manusia yang mendasar, yang mengancam kesinambungan pemanfaatan hutan dan upaya-upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

Pihak berwenang Indonesia terus-menerus melanggar hak-hak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan melalui alokasi pemanfaatan hutan dan penerapan batasan-batasan konsesi industri hutan. Hak ini termasuk hak masyarakat yang diakui hukum domestik guna mendapatkan konsultasi berarti dan kompensasi yang adil atas hilangnya akses terhadap tanah dan hutan; hak-hak masyarakat adat sesuai hukum internasional yang mengendalikan tanah komunal dan sumberdaya alam; dan hak-hak yang diakui komunitas internasional atas keselamatan seseorang, tiadanya gangguan terhadap kehidupan pribadi terhadap privasi, keluarga dan rumah, dan untuk menikmati barang milik pribadi secara nyaman. Salah urus pengelolaan dan korupsi terkait konsesi kehutanan dan pertanian juga memicu konflik lahan, sesekali berbuntut kekerasan, antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Alih-alih mengatasi asal-muasal sengketa, pemerintah justru mengeluarkan seperangkat instrumen hukum—undang-undang, peraturan menteri, keputusan presiden dan nota kesepahaman—yang memperluas lingkup keterlibatan militer guna menangani konflik yang secara samar dianggap “mengancam keamanan nasional”. Kembalinya “pendekatan kemananan” untuk mengatasi konflik sosial merupakan langkah mundur bagi Indonesia, yang selama ini telah mencapai kemajuan dalam melepaskan peran militer dari keterlibatan dalam sektor keamanan internal, yang pernah mengakar sangat mendalam pada zaman pemerintahan Orde Baru Suharto. Langkah-langkah yang buruk itu sangat mencemaskan bilamana dipakai sebagai model pendekatan atas pemilihan umum 2014. Tekanan kepada para kandidat dan partai politik untuk menggalang dana kampanye besar-besaran dengan jalan mengeruk sumber daya alam boleh jadi meningkatkan konflik lahan.

Kegagalan tata kelola pemerintahan terkait sektor kehutanan juga mencakup pembatasan yang dibuat-buat atas akses informasi mengenai konsesi hutan dan klaim tanah, dengan pertanggungjawaban yang jarang sekali ada terhadap mereka yang mengancam dan mengintimidasi para aktivis masyarakat sipil. Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas peran aparat polisi dan militer, yang dalam beberapa kasus yang terdokumentasikan, telah terlibat kekerasan dan pelanggaran terhadap masyarakat-masyarakat lokal.

Dampak tata kelola yang lemah terhadap hak asasi manusia ini bisa diperparah lewat rencana yang secara dramatis memperluas perkebunan bubur kayu(pulp) untuk bahan baku kertas dan kelapa sawit, sebagai bagian dari “Masterplan Ekonomi” Indonesia (dikenal sebagai MP3EI—Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Kendati pemerintah Indonesia mempromosikan perluasan sektor ini sebagai elemen penting strategi pertumbuhan hijau, pembukaan perkebunan-perkebunan semacam ini pada kenyataannya mendorong penggundulan hutan alam dan peningkatan emisi karbon maupun tekanan terhadap lahan. Hingga isu-isu tata kelola pemerintahan ini diatasi, tekanan-tekanan itu bisa diduga bakal memicu sengketa lahan baru yang dapat berujung kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran baru.

Persoalan-persoalan Indonesia dalam sektor kehutanan juga memiliki implikasi internasional. Para donor perlu memastikan bahwa kelemahan dalam implementasi reformasi dan supremasi hukum ini diatasi. Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai negara penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim dunia karena memiliki kekayaan hutan alam melimpah, yang berperan menyerap karbon bagi iklim global, tapi juga terperosok dalam penggundulan hutan besar-besaran, terutama pada hutan tanah gambut yang kaya karbon. Praktik pemanfaatan lahan beremisi tinggi ini telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia.

Peran penting lain Indonesia dalam percaturan iklim global adalah sebagai produsen terbesar minyak sawit, sumber utama bahan bakar nabati (biofuel). Permintaan biofuel telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena pemerintah di seluruh dunia berupaya menurunkan emisi karbon dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil berkarbon tinggi. Betapapun niatnya mengurangi emisi, penggundulan hutan alam untuk membuka perkebunan kelapa sawit—ironisnya guna memproduksi biofuel ‘berkarbon rendah’—justru menjadi sumber emisi terbesar di Indonesia. Asap saat hutan-hutan itu dibakar untuk membuka perkebunan berhembus terus-menerus ke kawasan udara negara tetangga Indonesia, membahayakan kesehatan, mengganggu penerbangan, dan mengakibatkan ketegangan diplomatik. Berapapun besar modal yang diinvestasikan komunitas internasional, bila kelemahan pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan ini tak ditangani dengan baik, Indonesia berisiko gagal memenuhi komitmen publiknya yang ambisius untuk mengurangi emisi karbon, sekaligus berisiko memunculkan masalah-masalah hak asasi manusia.

Upaya reformasi pemerintah terbaru mulai mengatasi persoalan ini, kendati hasilnya belum cukup memuaskan. Sejak 2009, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan mengembangkan sistim audit untuk memverifikasi legalitas hasil kayu. Namun, efektivitas reformasi ini dihambat terus-menerus oleh lemahnya pelaksanaan dan penegakan peraturan serta oleh produk hukum lain yang saling bertentangan.

Contoh terbaik lemahnya reformasi pemerintah adalah pengabaian penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan. Sistem verifikasi legalitas kayu terbaru tak memberi cukup perlindungan bagi masyarakat dari pelanggaran dalam sektor kehutanan. Berikutnya, kurangnya transparansi terus menghalangi efektivitas reformasi. Kendati masyarakat sipil memiliki mandat hukum untuk mengawasi sistem verifikasi kayu Kementerian Kehutanan, minimnya pemenuhan pemerintah atas transparansi peraturan itu menggerogoti peran tersebut. Dua tahun setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi berlaku, pelaksanaannya oleh lembaga-lembaga pemerintah tetaplah lemah, dan kepolisian Indonesia seringkali gagal menegakkan putusan pengadilan yang memerintahkan dibukanya akses informasi. Sebagai tambahan, Undang-Undang Intelijen Negara yang diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat pada Oktober 2011 telah mengecualikan informasi yang tergolong penting mengenai sektor sumberdaya alam sebagai informasi yang boleh dibuka atas nama melindungi “kepentingan ekonomi nasional”.

Pengawasan oleh warga negara berada dalam ancaman pasal-pasal pencemaran nama baik dan pasal-pasal dalam sebuah undang-undang baru yang dapat dipakai untuk membatasi pendanaan dan kegiatan masyarakat sipil. Aturan-aturan ini menerapkan hukuman pidana untuk “penyalahgunaan” informasi publik yang rumusannya tak jelas, dan memberi wewenang yang luas pada pemerintah untuk mencampuri kelompok-kelompok sipil yang dianggap membahayakan “kepentingan nasional”. Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan terhadap masyarakat sipil dan kebebasan berserikat, yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Aturan itu juga mengancam kebebasan berpendapat karena memungkinkan pemerintah untuk mengintimidasi dan membungkam individu-individu atau organisasi yang berupaya mengawasi para pejabat pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mendapat keuntungan dari aset sumberdaya alam negara.

Kondisi masyarakat sipil yang dinamis dengan akses terhadap informasi mengenai pemanfaatan aset publik oleh pemerintah seperti sumberdaya alam merupakan perkara krusial bagi pemerintahan yang akuntabel, yang melindungi hak asasi manusia serta lingkungannya. Mengatasi kelemahan tatakelola pemerintahan yang menghalangi partisipasi sipil menjadi sesuatu yang penting bagi proses reformasi agar berjalan efektif. Langkah-langkah ini juga penting bagi Indonesia untuk menangani penggunaan tanah yang tak terbarukan, meningkatkan kas pendapatan negara bagi kesejahteraan publik, dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas merupakan perkara kritis guna mengurangi konflik-konflik agraria di jantung masyarakat miskin pedesaan. Ini juga penting untuk menjamin masyarakat memiliki kebebasan berpendapat tanpa takut akan menuai serangan balasan.

Catatan pengiring: Saat laporan ini dipublikasikan, ada perkembangan menonjol di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Kehutanan 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk sebagian yang mencakup kawasan hutan adat. Putusan ini, yang merespons petisi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melucuti kewenangan Kementerian Kehutanan untuk mencabut hak masyarakat adat atas tanah mereka dan mengalokasikan tanahnya untuk konsesi perusahaan kayu dan perkebunan. Putusan ini mencerminkan perubahan signifikan dan patut dipuji setelah perlakuan semena-mena selama bertahun-tahun. Namun, pelaksanaan putusan ini butuh pemetaan dan pendataan tanah-tanah adat, dan negosiasi pencabutan konsesi yang telah ada—bertalian dengan lemahnya tatakelola pemerintahan atas lahan-lahan pertambangan—bisa saja memunculkan kesempatan korupsi dan parampasan, yang mungkin memicu peningkatan konflik. Perlunya partisipasi, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas menjadi kian genting ketimbang sebelumnya, demi menjamin implementasi yang sekian lama diidamkan, yakni pemenuhan hak asasi manusia dalam sektor kehutanan.

Rekomendasi

Kepada Pemerintah Indonesia

- Amandemen sistem verifikasi kayu, termasuk menyertakan penilaian kepatuhan pemerintah dan perusahaan terhadap perangkat hukum yang melindungi hak tanah masyarakat lokal dan kesepakatan ganti-rugi.

- Terapkan dan tegakkan secara penuh Undang-Undang Kebebasan Informasi. Sertifikasi legalitas kayu perlu ditangguhkan hingga para pemantau masyarakat sipil menerima semua informasi yang dibutuhkan untuk mengawasi dan pengaduan mereka ditangani para auditor.

- Amandemen peraturan Menteri Dalam Negeri 33/2012 untuk menghapus pembatasan yang tak perlu dan tak jelas mengenai mandat, aktivitas, dan pendanaan lembaga masyarakat sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dorong perubahan serupa untuk RUU Organisasi Kemasyarakatan.

Kepada Perusahaan Sektor Kehutanan dan Perkebunan, Termasuk Mata Rantai Penyuplai

- Libatkan LSM-LSM lokal untuk merancang dan melembagakan prosedur pengaduan fundamental bagi masyarakat yang terkena dampak.

- manusia atas perusahan-perusahaan kehutanan yang diusulkan, demi mencegah keterlibatannya dalam usaha yang berpotensi melanggar hak asasi manusia terhadap masyarakat setempat, termasuk alokasi konsesi lahan yang sebelumnya diklaim masyarakat itu.

Kepada Pemerintah Donor dan Lembaga Keuangan Internasional

- Desak kepatuhan yang bisa dibuktikan oleh Kementerian Kehutanan dan auditor, dengan menyertakan persyaratan bahwa Kementerian bersedia membuka informasi yang dibutuhkan bagi para pemantau independen yang mengawasi sistem audit kayu.

- Desak Indonesia untuk mengadopsi kriteria

legalitas kayu yang mensyaratkan penilaian berikut:

- Operasi kayu di dalam lahan yang secara legal telah ditentukan undang-undang Indonesia, termasuk membebaskan lahan yang sebelumnya telah diklaim masyarakat, dan

- Masyarakat harus cukup mendapatkan konsultasi dan bayaran ganti-rugi yang adil oleh perusahaan, sebagaimana diatur undang-undang.

Metodologi

Laporan ini bersandar penelitian Human Rights Watch di Indonesia pada Februari, Maret, dan Desember 2012, serta Februari 2013, melalui wawancara telepon, riset pakar, dan analisa ekstensif antara April 2012 dan Juli 2013.

Kami mewawancarai para analis, aktivis masyarakat sipil, wartawan, dan para donor yang berkecimpung dalam bidang kehutanan, perubahan iklim, dan tata kelola pemerintahan. Para peneliti Human Rights Watch mengenalkan maksud wawancara ini dengan semua orang yang diwawancarai, dalam situasi sukarela, tentang bagaimana informasi ini akan dipakai, dan bahwa tiada kompensasi apapun bagi mereka yang bersedia diwawancarai.

Kami menghimpun data pemerintah Indonesia dan industri mengenai produksi dan konsumsi kayu, impor dan ekspor kayu, pendapatan hasil hutan, statistik kesehatan, dan informasi anggaran, serta analisa independen dari pelbagai pakar. Kami juga menghimpun data perdagangan dan produksi hutan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, dan Organisasi Internasional Kayu Tropis (ITTO).

Analisa kuantitatif kami (lihat Lampiran A) dan hasilnya ditinjau oleh tiga pakar dalam bidang keuangan kehutanan dan pasokan kayu Indonesia, yang meminta namanya tak disebutkan dengan pertimbangan menghindari kemungkinan serangan balasan oleh para pejabat pemerintah.

Mengingat penelitian kami tergolong sensitif, mengacu pada isu korupsi dan kegagalan tatakelola pemerintahan, dan menimbang ancaman balik dari pemerintah terhadap sejumlah kritik yang didokumentasikan dalam laporan ini, beberapa individu yang kami ajak bicara dirahasiakan namanya guna melindungi mereka dari kemungkinan aksi balasan.

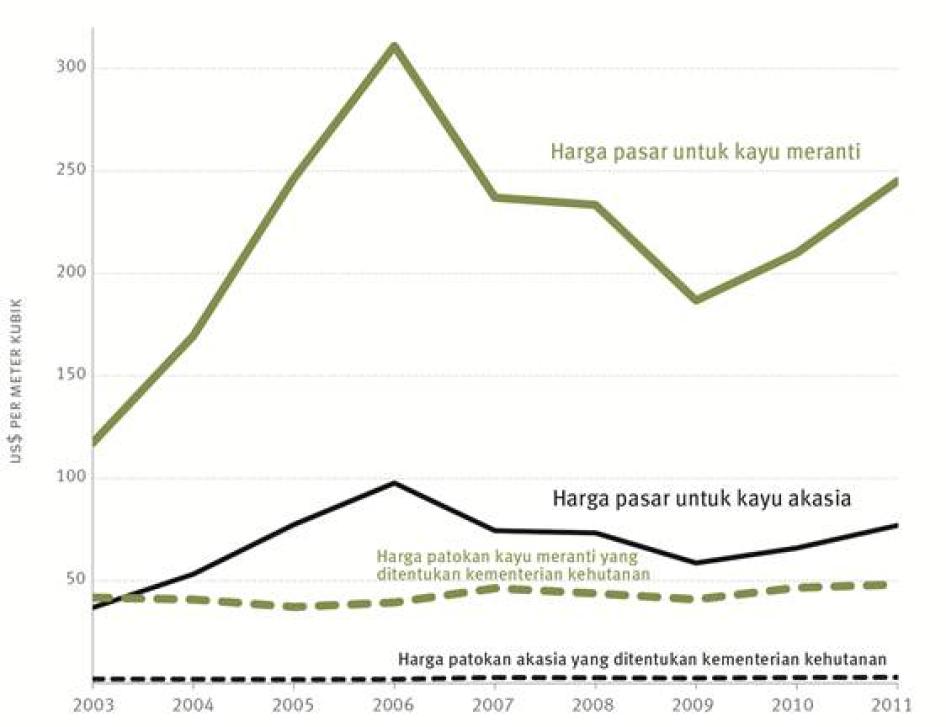

Harga Pembalakan Liar dan Salah Urus Pengelolaan Kehutanan: Bukti-bukti Terbaru

Pada laporan kami tahun 2009 berjudul “‘Dana Liar’: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia”, Human Rights Watch mengkalkukasikan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan sedikitnya US$ 1,8 miliar pada 2006 dari pajak kehutanan yang tak ditarik karena pembalakan liar dan salah urus pengelolaan sektor kehutanan.[1] Kami memakai data industri dan pemerintah guna memperkirakan kerugian pajak dari penebangan kayu tanpa ijin, dari mekanisme pemerintah yang bersandar pada harga “pasaran” yang dibuat-buat, supaya harganya rendah saat menghitung royalti (subsidi siluman pada perusahaan kayu),[2] dan dari iuran yang tak dipungut.[3]

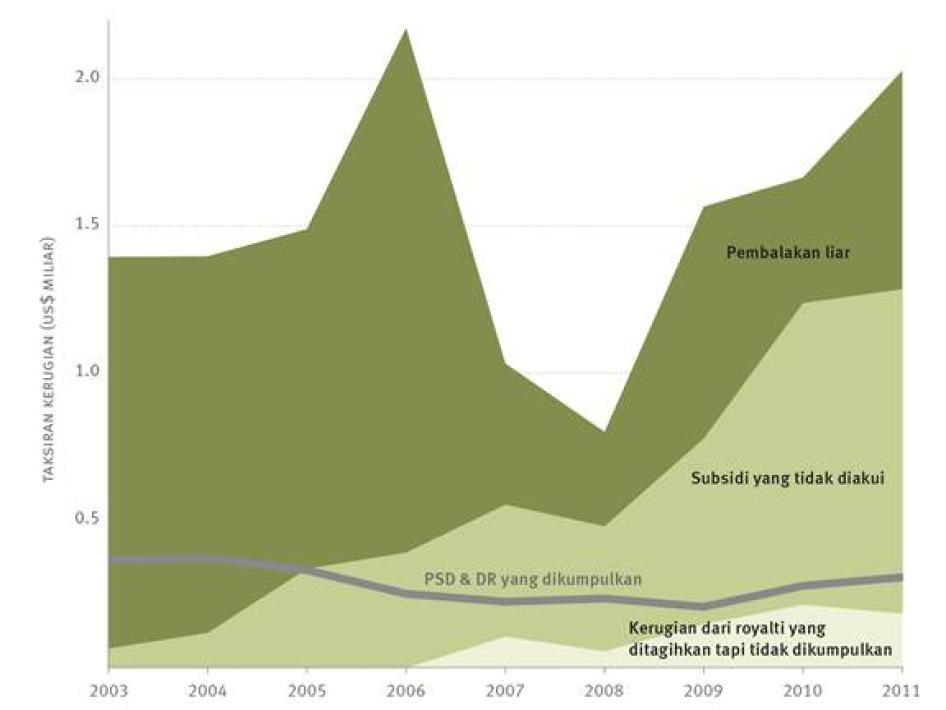

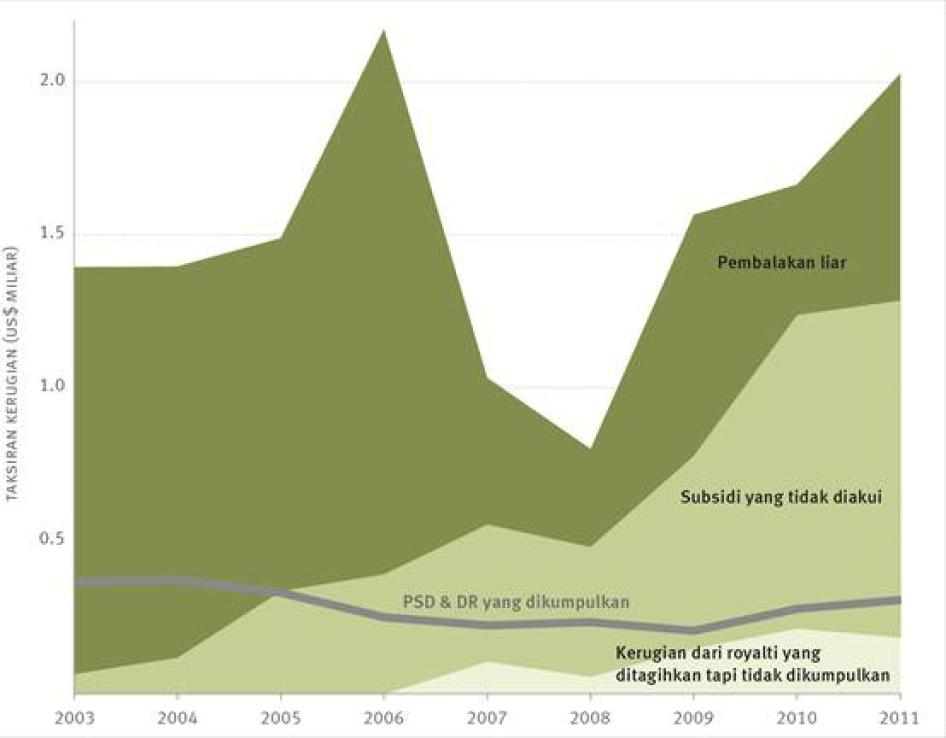

Pada analisa-analisa terbaru yang memakai data industri dan pemerintah dari 2007–2011 (Gambar 1: lihat Lampiran A untuk pembahasan lengkap metodologi), kini kami menemukan bahwa setelah penolakan awal,[4] kerugian dari pembalakan liar dan lemahnya tatakelola mencapai lebih dari US$2 miliar (sekira Rp 20 triliun) pada 2011 (data paling mutakhir yang tersedia). Lima tahun setelah terbitnya Dana Liar, kami menaksir kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai lebih dari US$7 miliar (Rp 70 triliun).[5]

Gambar 1: Kehilangan Pendapatan Kehutanan karena Salah Urus Tatakelola dan Korupsi

PSDH = Biaya Royalti Kayu, DR = Biaya Reboisasi. Sumber: Asoasiasi Pulp dan Kertas Indonesia. Laporan Tahunan dari Organisasi Internasional Kayu Tropis, dan Kementerian Kehutanan Indonesia.

Tak hanya mengejutkan dalam hal besarnya kerugian, hasil kalkulasi tersebut juga menyolok bila dibandingkan rendahnya pendapatan kehutanan yang bisa dikumpulkan dari ekstraksi aset hutan negara. Pada 2011 misalnya, Kementerian Kehutanan melaporkan hanya dapat mengumpulkan 62% dari biaya PSDH/DR yang menurut perhitungan kami seharusnya dinilai berdasarkan produksi kayu yang dilaporkan.[6]

Sementara kerugian yang diilustrasikan pada Gambar 1 cukup menyolok, taksiran itu terbilang konservatif mengingat tak dimasukkannya royalti dari:

- Penyelundupan kayu ke luar negeri, yang diperkiran dalam jumlah besar;

- Penjualan kayu ilegal di banyak tempat penggergajian kayu skala kecil,[7]yang tak dicantumkan dalam laporan tahunan kementerian, tapi diyakini tergolong banyak[8], dan;

- Ekspor yang dihargai rendah untuk menghindari pajak (permainan harga).

Kami bukanlah satu-satunya yang menaksir kerugian pendapatan dari sektor kehutanan yang gila-gilaan ini. Perhitungan keuangan oleh lembaga lain tentang merajalelanya korupsi dan salah urus manajemen sektor kehutanan mengkonfirmasi kerugian besar yang disebabkan lemahnya tata kelola pemerintahan, dan hal ini mengindikasikan kerugian tambahan yang membikin masalah jauh lebih buruk dari perkiraan perhitungan kami. Contohnya, menurut studi tahun 2010 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), izin pertambangan yang dikeluarkan secara ilegal oleh pemerintah kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan negara di empat provinsi Kalimantan saja telah menyebabkan hilangnya US$1,8 miliar pendapatan pemerintah pertahun. KPK juga mencatat sangat jarang pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran itu.[9] Dengan ukuran apapun, kerugian keuangan dari buruknya tatakelola pemerintahan dalam sektor kehutanan ini sangatlah besar.

Latar Belakang: Agenda 'Pertumbuhan Hijau' Indonesia

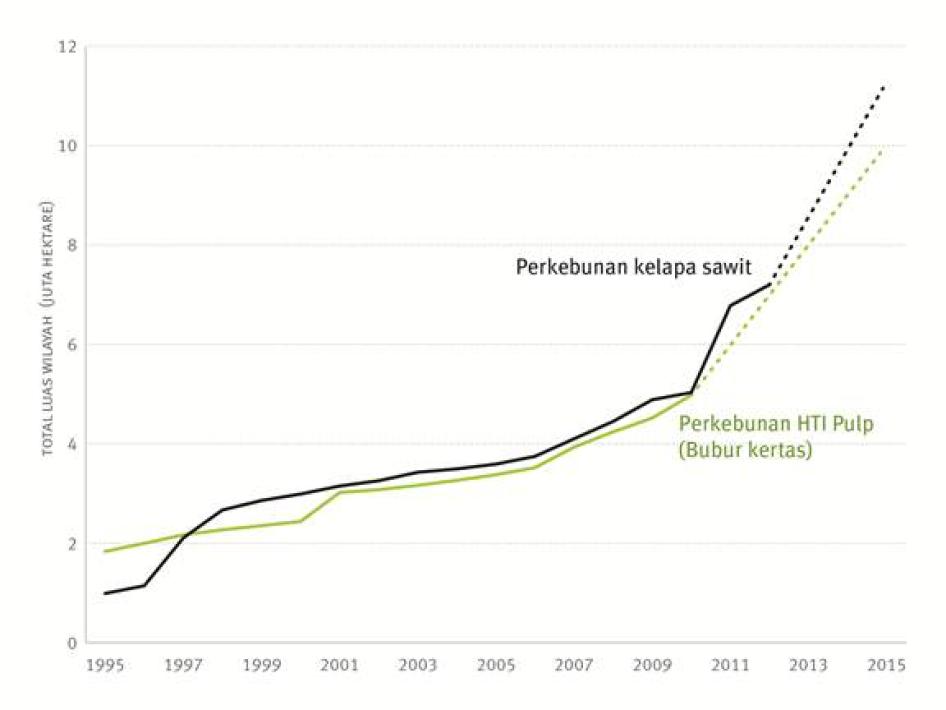

Besarnya kerugian dalam sektor kehutanan Indonesia tak cuma disebabkan tiadanya perhatian pemerintah. Pemerintah justru memerlakukan kehutanan sebagai salah satu sektor kunci berkelanjutan, mempromosikan agenda ‘pertumbuhan hijau’ sebagai bagian dari rencana ekonomi nasional, yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, terutama bagi penduduk pedesaan. Bagian dari strategi ini adalah memperluas perkebunan kelapa sawit dan bubur kayu(pulp) pada tingkat laju yang sangat cepat (Gambar 2 merekam pertumbuhan terbaru dalam sektor ini). Acapkali ekspansi lahan itu di daerah hutan dan kawasan yang diklaim masyarakat lokal sebagai bagian dari wilayah tradisional mereka. Dalam praktiknya, agenda pertumbuhan hijau yang inklusif dan berkelanjutan malah menelan biaya yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati maupun mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan.

Gambar 2: Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit & Bubur Kayu

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010 (data kelapa sawit), Dirjen Perkebunan 2012 dan Kementerian Kehutanan 2010 (data bubur kayu). Garis titik-titik menggambarkan rencana perluasan.

Penggundulan Hutan untuk Mendirikan Perkebunan Bubur Kayu

Sebagai salah satu pelaku industri utama di dunia dalam produksi kayu lapis (plywood) dan lembaran kayu (veneer) yang dibuat dari pepohonan berdiameter lebar dalam jumlah yang besar, sektor kehutanan Indonesia saat ini didominasi industri kertas yang mampu memanfaatkan pohon ukuran lebih kecil dan pohon jenis lain yang tak berharga di pasar. Pada medio 1990-an industri besar bubur kayu dibangun, jauh sebelum terbentuknya perkebunan yang mampu memasok kayu secara memadai. Artinya industri ini telah bergantung pada pembalakan liar hutan alam untuk memenuhi permintaan kayu.[10] Meski kekurangan kayu legal untuk bahan baku, ketimbang mengurangi kapasitas sebagaimana didesak lembaga non-pemerintah dan donor internasional,[11] industri pulp berencana meningkatkan produksi nyaris duakali lipat dari kapasitas kayu gelondongan sekarang hingga pada 2015.[12] Bahkan jika tingkat penanaman pohon untuk bahan bakunya sebanyak yang diklaim pemerintah saat ini, para pakar industri tetap meragukan secara serius bahwa perkebunan ini akan cukup memenuhi permintaan.[13]

Dampak perluasan perkebunan yang didorong permintaan ini cukup mendalam dan bertahan lama terhadap masyarakat dan hutan. Perkebunan butuh konversi hutan yang menyeluruh dan permanen untuk tanaman monokultur, dengan dampak yang signifikan terhadap pola perekonomian lokal yang subsisten, serta keanekaragaman hayati hutan.[14] Statistik pemerintah pada 2010 mendokumentasikan lebih dari 9.000 pedesaan terletak di kawasan hutan negara dan 71 persennya bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian mereka.[15] Pada 2006, Bank Dunia menaksir sekira 10 juta dari 36 juta rakyat paling miskin Indonesia menggantungkan mata pencahariannya secara langsung pada hutan.[16]

Masyarakat lokal memprotes kehilangan hutan dan lahan yang mereka klaim dan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Namun, protes ini seringkali diabaikan. Satu kejadian dramatis berlangsung pada Januari 2012 saat sekelompok petani berjumlah sekitar 50 orang dari wilayah Sumatera mengecam pembukaan perkebunan untuk bubur kayu dengan mendatangi gedung DPR di Jakarta dan melakukan aksi jahit mulut sebagai protes karena suara mereka tak didengarkan. Menyadari keluhan mereka tak ditanggapi secara memuaskan oleh pemerintah, sejumlah petani kemudian mengancam bakar diri bila tanah mereka tak dikeluarkan dari konsesi perkebunan.[17]

Penggundulan Hutan untuk Memproduksi Biofuel ‘Hijau’

Ancaman signifikan lain untuk hutan Indonesia dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan adalah perluasan perkebunan kelapa sawit. Indonesia yang telah dikenal sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia memproduksi 25 juta metrik ton pertahun,[18] dan berencana meningkatkan lagi produksinya (lihat Gambar 2). Masterplan Ekonomi menetapkan target ambisius untuk perusahaan swasta terbaru dan investasi negara dalam sektor ini, termasuk dengan membuat ‘zona pengembangan’ baru kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan.[19]

Sektor ini juga diperluas karena meningkatnya permintaan global untuk biofuel ‘hijau’, yang berasal dari tanaman seperti kelapa sawit.[20] Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan itu melonjak, termasuk di Indonesia,[21] karena negara-negara diwajibkan memenuhi target biofuel guna mengurangi emisi karbon.[22] Bank Dunia memperkirakan, target Indonesia untuk konsumsi biofuel dalam negeri akan membutuhkan 1,4 juta hektare tambahan perkebunan kelapa sawit.[23]

Namun, betapapun sektor kelapa sawit mengalami ledakan di Indonesia, tatakelola pemerintah dan pengawasan sektor ini menuai pertanyaan. Pada 2011, Indonesia menarik diri dari sistem sertifikasi minyak sawit internasional yang sifatnya sukarela, The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang melibatkan audit pihak ketiga untuk memenuhi standar-standar lingkungan dan sosial, termasuk mekanisme mencegah konflik sosial.[24] Indonesia kini memakai mekanisme sendiri, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)[25]. Sertifikasi ISPO kabarnya akan wajib diterapkan pada akhir 2014, tapi kriterianya sendiri belum pernah dibikin terbuka sehingga belum jelas standar lingkungan dan sosial seperti apa yang disertakan, dan bagaimana pelaksanaannya. Juga belum jelas sejauh mana pemenuhan rantai pasokan yang akan dikembangkan. Akhirnya, seperti RSPO, ISPO tak memiliki mekanisme pengaduan dan pengawasan oleh komunitas lokal dan masyarakat sipil.[26]

Sebagaimana sektor bubur kayu, permintaan pesat terhadap minyak sawit—berkelindan dengan lemahnya tatakelola pemerintahan—menyebabkan naiknya sengketa antara para pejabat, perusahaan, dan masyarakat lokal, yang banyak di antaranya berbuntut kekerasan. Konflik ini jadi peringatan bagi komunitas internasional bahwa mempromosikan biofuel tanpa pengawasan memadai mengenai bagaimana minyak itu diproduksi bisa-bisa mendorong risiko memperburuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dampak Tata Pemerintahan yang Lemah dalam Sektor Kehutanan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia

“Tata kelola pemerintahan yang baik” biasa didefinisikan sebagai pengambilan keputusan dan pelaksanaan dari proses yang menjamin akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan kelestarian lingkungan. Tatakelola pemerintahan yang baik memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum.[27] Penghormatan hak asasi manusia menjadi unsur esensial dari tatakelola pemerintahan yang baik. Human Rights Watch telah mendokumentasikan di sejumlah negara yang tatakelola pemerintahannya lemah, bahwa kelemahan itu tak hanya menghambat berkelanjutannya pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemanfaatan sumberdaya alam, tapi juga menghalangi perlindungan dan perwujudan penuh hak asasi manusia.[28]

Tatakelola pemerintahan yang lemah dari sektor kehutanan Indonesia merupakan satu kasus yang jadi titik perhatian kami. Bab ini menjelaskan konsekuensi hak asasi manusia seperti: lenyapnya pendapatan yang mestinya mampu membiayai pelayanan publik yang dibutuhkan, termasuk layanan kesehatan yang genting bagi masyarakat di sekitar atau di dalam kawasan hutan; korupsi; impunitas alias kebal hukum; dan serangan terhadap para pemantau masyarakat sipil. Konsekuensinya juga mencakup perebutan klaim lahan yang ambigu, sengketa berbuah kekerasan yang sangat kerap terjadi, dan peningkatan kehendak pemerintah untuk melibatkan militer dalam mengatasi konflik agraria.

Kehilangan Pendapatan dan Hak atas Kesehatan

Sebagaimana didokumentasikan Dana Liar, serta laporan Human Rights Watch sebelumnya mengenai negara Angola[29] dan Guinea Khatulistiwa (Equatorial Guinea)[30], salah kaprah pengelolaan dan korupsi sektor sumberdaya alam seperti kehutanan telah melenyapkan kas pendapatan miliaran dollar, yang mestinya dapat dipakai untuk mendanai layanan publik yang sangat dibutuhkan, termasuk pelayanan kesehatan yang terkait langsung dengan hak-hak sosial dan ekonomi.[31] Pasal 12 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mengharuskan negara ”mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”, termasuk “mengupayakan terciptanya kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang”. Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya PBB yang berwenang menginterpretasikan agenda hak mendasar ini menyatakan hak-hak itu juga dipahami untuk menggamit “langkah-langkah yang dibutuhkan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, termasuk akses keluarga berencana, kondisi sebelum dan setelah persalinan, pelayanan kebidanan darurat dan akses terhadap informasi, serta sumberdaya yang diperlukan untuk bertindak segera atas informasi tersebut”.[32] Komite kemudian menyatakan, “pelanggaran kewajiban untuk memenuhi” persyaratan ini dapat terjadi bila “belanja anggaran tak cukup atau salah urus alokasi sumberdaya publik yang mengakibatkan situasi buruk pada hak atas kesehatan.”[33]

Human Rights Watch secara umum tak mengambil posisi untuk mengusulkan rekomendasi yang mencampuri pemerintah dalam menata prioritas pendanaan publik. Namun, salah urus yang parah dan pencurian aset publik telah berkontribusi menyelewengkan sumberdaya dari realisasi hak asasi manusia. Dalam hal ini, dana negara yang bisa meningkatkan kesejahteraan publik dan memenuhi kewajiban Indonesia untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh atas hak-hak ekonomi dan sosial justru tersedot untuk memperkaya segelintir individu atau malah lenyap sia-sia akibat salah urus dalam pengelolaan.[34]

Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sejak 2001.[35] Kendati begitu, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain dalam indikator pembangunan yang penting. Pada Indeks Pembangunan Manusia PBB—sebuah ukuran multidimensi atas angka harapan hidup, akses pendidikan, dan standar hidup—Indonesia sedikit membuat kemajuan di banding negara lain dalam dekade terakhir. Peringkat IPM Indonesia masih di bawah 40 persen dari seluruh negara, di bawah negara-negara tetangga Asia dan negara berkembang lain.[36]

Data Bank Dunia juga menggambarkan perbedaan antara pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dan mencatat bahwa, “layanan publik masih kurang memadai dengan standar pendapatan menengah. Indonesia juga buruk dalam sejumlah indikator terkait infrastruktur dan kesehatan, dan sebagai akibatnya, bisa saja gagal mencapai beberapa target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).”[37]

Satu faktor signifikan dalam kegagalan memenuhi target-target MDGs pada bidang kesehatan adalah kurangnya akses terhadap dokter di daerah pedesaan. Seorang pejabat pemerintah, Tono Rustiano, direktur perencanaan pengembangan badan usaha negara PT Askes, mengakui kurangnya pelayanan kesehatan di pedesaan. Ia mengatakan,

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu indikator negara berdaulat, dan kesehatan mencerminkan kesejahteraan. Karena tidak meratanya dokter, tidak semua orang memiliki akses terhadap perawatan kesehatan ... Hanya ada segelintir dokter umum di daerah terpencil, belum lagi spesialis. Kebanyakan dokter memilih bekerja di Jawa. Bagaimana penduduk daerah terpencil akan menikmati akses pelayanan kesehatan bila tak ada dokter?[38]

Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin, berpendapat rendahnya gaji dokter yang bekerja di pedesaan, yang dia perkirakan hanya sedikit di atas upah minimum, merupakan salah satu alasan tak meratanya jumlah dokter di Indonesia.[39] Menanggapi keprihatinan ini, Nova Riyanti Yusuf, anggota Komisi IX DPR untuk bidang kesehatan, mendesak pemerintah daerah meningkatkan pendanaan guna menaikkan standar minumum gaji dokter.[40]

Secara khusus, angka kematian ibu melahirkan terbaru yang dilaporkan di Indonesia sekitar 228 jiwa (per 100.000 kelahiran hidup)—tertinggi di antara negara Asia Tenggara. Meski beberapa kemajuan telah dibuat guna mengurangi angka kematian ibu melahirkan, Indonesia masih jauh dari target MDGs, yakni 102 kematian (per 100.000 kelahiran hidup).[41] Para pakar kesehatan mengaitkan angka kematian ibu melahirkan yang tinggi ini dengan kurangnya akses yang terjangkau ke rumah sakit dan perawatan persalinan darurat.[42] Misalnya, sejak laporan kami tahun 2009, Indonesia belum menaikkan anggaran yang signifikan untuk kesehatan, hanya 1 persen dari Produk Domestik Bruto, jumlah yang sama dengan setengah investasi negara-negara tetangga dan sepertiga dari negara-negara berpenghasilan menengah lain.[43]

Akibat anggaran rendah ini, daerah pedesaan sangat kurang terlayani dalam hal akses dokter dan rumah sakit; dan, dengan 65 persen semua dokter berada di Jawa, menaikkan angka kematian ibu melahirkan di kalangan perempuan pedesaan.[44] Anak-anak juga terkena risiko. Data pemerintah terbaru menunjukkan angka kematian bayi nasional sekitar 34 jiwa per 1.000 kelahiran, jauh lebih tinggi dari target MDGs, 23 per 1.000 kelahiran.[45]

Faktor-faktor penentu penting lainnya dari kesehatan, dan menyumbang pada kondisi hidup layak, tak cukup oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya, data pemerintah yang dilaporkan pada 2011 menunjukkan, hanya 43 persen penduduk yang memiliki akses berkelanjutan atas sumber air “yang lebih baik”, jauh dari target MDGs sebesar 68,87 persen.[46] Faktanya, persentase penduduk kota atas akses sumber-sumber air yang lebih baik menurun dari 51 persen pada 1993 menjadi 41 persen pada 2010. Begitupula hanya 39 persen rumahtangga pedesaan memiliki akses sanitasi yang lebih baik, sangat rendah dari target MDGs sebesar 56 persen.[47]

Kesia-siaan, kerugian skala besar yang tiada gunanya akibat dari korupsi dan salah urus manajemen dalam sektor sumberdaya alam yang menggiurkan ini telah menyusutkan kesempatan pembiayaan untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan secara penuh hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Bila lebih dari US$2 miliar pendapatan yang hilang dalam sektor kehutanan Indonesia pada 2011 dikumpulkan, nilai itu bisa duakali lipat anggaran kesehatan nasional pada tahun yang sama, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kesejahteraan publik. Dana yang betul-betul dibutuhkan untuk layanan publik yang mendasar itu dapat membantu Indonesia memenuhi target-target MDGs, bukannya lenyap untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan pembalakan liar dan para pejabat korup.

Uang semata, tentu saja, takkan memperbaiki indikator kesehatan bila tanpa reformasi kebijakan untuk menjamin bahwa investasi kesehatan itu melayani kebutuhan masyarakat miskin, terutama pada perempuan pedesaan yang paling terpengaruh akibat kurangnya layanan kesehatan.[48] Mengingat masalah yang besar terletak pada tatakelola pemerintahan yang lemah di Indonesia, maka kurangnya akuntabilitas, inefisiensi, dan anggaran belanja regresif, kemungkinannya juga menghambat dampak dari pendanaan yang besar pada semua indikator kesehatan.[49]

Masyarakat miskin pedesaan menanggung beban hilangnya lahan hutan negara untuk ekspansi perkebunan. Data mengenai kesejahteraan manusia ini menunjukkan masyarakat miskin pedesaan Indonesia belum juga secara layak mendapatkan keuntungan dari hutan mereka—sangatlah sulit memenuhi visi “kemakmuran rakyat” dan “pertumbuhan inklusif “ yang acapkali digembar-gemborkan pemerintah sebagai prioritas utama.[50]

Transparansi dan Pengawasan Pemerintah

Kemampuan warga negara untuk mendesak pertanggungjawaban pemerintah tergantung seberapa besar akses mereka terhadap informasi yang relevan mengenai penggunaan sumberdaya publik.

Kegagalan pemerintah Indonesia untuk menyediakan informasi yang memadai tentang penggunaan dana publik melemahkan kemampuan warga sipil untuk menikmati hak mereka atas informasi, sebagaimana dijamin Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.[51]

Menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB, yang berwenang menginterpretasikan ICCPR, dalam komentar umumnya tentang hak atas kebebasan berekspresi:

Untuk memberi pengaruh terkait hak atas akses informasi, Negara-Negara Pihak perlu proaktif menempatkan informasi Pemerintah yang menjadi kepentingan publik dalam domain publik. Negara-Negara Pihak harus membuat setiap usaha guna memastikan akses yang mudah, cepat, efektif dan praktis terkait informasi tersebut. Negara-Negara Pihak juga mesti menerapkan prosedur yang diperlukan, di mana seseorang mampu memperoleh akses atas informasi, misalnya dengan jalan undang-undang kebebasan informasi .... Pihak berwenang harus memberi alasan untuk setiap penolakan menyediakan akses atas informasi. Pengaturannya harus ditempatkan untuk bisa dimohonkan atas informasi yang menolak disediakan itu bilamana gagal menanggapi permintaan.[52]

Kurangnya akses atas informasi publik yang berkali-kali terjadi merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi tatakelola pemerintahan dalam sektor kehutanan Indonesia. Misalnya, tiada informasi yang tersedia secara publik perihal berikut ini: informasi terkait lokasi konsesi kehutanan individual, perubahan zona penggunaan lahan, dan persaingan konsesi pertambangan dan pertanian; data dari operasi kehutanan individual mengenai produksi dan penggunaan kayu tahunan; dan jumlah pendapatan. Kurangnya transparansi jadi penghalang mendasar bagi pengawasan oleh warga sipil dan memicu pelanggaran seperti perampasan lahan dan kekerasan yang menyertainya, serta merusak langkah-langkah anti-korupsi dan pengelolaan hutan Indonesia.

Indonesia telah mengantisipasi persoalan itu lewat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan pada 2008 dan mulai berlaku pada 2010. Sementara yang harus dikembangkan adalah adanya pergeseran yang signifikan terhadap keterbukaan pemerintah, penilaian pada 2012 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dan lembaga-lembaga nonpemerintah Indonesia menemukan lembaga-lembaga negara selalu gagal mengetahui, atau lambat merespons permintaan informasi, dan dalam banyak kasus menolak permintaan dengan cara sewenang-wenang dan kemungkinan melawan hukum.[53] Beberapa masalah ini disebabkan kurangnya kemampuan, tapi laporan KIP dan LSM menduga kurangnya respons juga lantaran kurangnya kemauan. Misalnya, dalam sambutan umum pada suatu konferensi mengenai tantangan kebebasan informasi, wakil dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan secara khusus bahwa “budaya” rahasia di kalangan pejabat kepolisian menjadi hambatan yang signifikan untuk menerapkan undang-undang ini.[54]

KIP, didirikan berdasar mandat UU Keterbukaan Informasi, merupakan badan hukum pemerintah yang diamanatkan mengawasi perselisihan terkait permintaan informasi. Namun ia tak memiliki otoritas penegakan. Saat menangani pengaduan, KIP biasanya mendukung dibukanya suatu informasi, tapi rekomendasinya sering diabaikan.[55] Tiada metode memaksa dibukanya informasi itu sekalipun KIP sudah memerintahkannya.

Selain bermasalah dalam penegakan, undang-undang ini memuat pasal-pasal yang didefinisikan secara sumir mengenai hukuman pidana bagi mereka yang menggunakan informasi publik “secara melawan hukum”.[56] Undang-undang ini tak mengecualikan mereka yang membocorkan informasi untuk kepentingan publik, misalnya terkait pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi. Sanksi mencakup hingga satu tahun penjara dan bisa berdampak buruk pada organisasi masyarakat sipil, wartawan, dan blogger yang berusaha menyelidiki dan mempublikasikan praktik kesewenang-wenangan pemerintah.[57]

Kemunduran lain yang mengkhawatirkan adalah suatu keputusan tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghapus semua audit penerimaan negara dari situs web mereka. Ini pukulan telak terhadap pengawasan sektor kehutanan di mana audit itu menampilkan secara teratur perolehan pajak hutan yang melenceng.[58]

Pukulan tambahan terhadap transparansi dan akuntabilitas adalah disahkannya UU Intelijen Negara yang kontroversial pada Oktober 2011.[59] Berbeda dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, yang menganggap informasi dapat diungkapkan kecuali bila terbukti berbahaya, UU Intelijen Negara mengkategorikan secara luas dan sumir semua informasi yang bersifat “intelijen negara” tak boleh dibuka. Kategori ini merentang luas termasuk informasi yang “merugikan ketahanan ekonomi nasional” dan yang dianggap “mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.”[60] Tak jelasnya dan luasnya cakupan dari undang-undang ini, serta inkonsisten dengan UU Keterbukaan Informasi, menciptakan ambiguitas yang mendukung kerahasiaan pemerintah.[61] Selain itu, UU ini mempidanakan “setiap orang” yang jadi pengungkap informasi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda hingga Rp 500 juta, tanpa mengecualikan informasi yang berdimensi kepentingan publik seperti informasi pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi.[62] Pasal itu dengan kata lain dapat dipakai untuk menuntut para wartawan dan aktivis hak asasi manusia serta aktivis lingkungan yang mempublikasikan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran pemerintah.[63]

Serangan Balasan Terhadap Kritik Masyarakat Sipil

Paralel dengan pemerintah Indonesia yang gagal memenuhi persyaratan transparansi, muncul peluang-peluang aturan hukum baru guna membungkam para aktivis, pengkritik, dan mereka yang berupaya mengawasi praktik-praktik pemerintah dan perusahaan dalam sektor kehutanan.

Lebih lanjut, selain pasal-pasal pecemaran nama baik yang telah sekian lama digunakan untuk mengkriminalisasi kritik masyarakat sipil,[64] Dewan Perwakilan Rakyat—yang tentu saja mendapat pengesahan dari lembaga eksekutif—tengah berusaha menambah amunisi baru lewat sebuah undang-undang yang menjadikan lembaga-lembaga nonpemerintah sebagai sasaran. Bab ini menguraikan langkah-langkah baru itu dan dampaknya atas hak asasi manusia.

Sebagian besar lembaga-lembaga nonpemerintah merasa segan mengecam keras para pejabat pemerintah atau perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang punya kuasa kuat, lantaran cemas bakal menuai serangan balasan dalam bentuk gugatan hukum ataupun, sebagaimana akan dijelaskan, intimidasi oleh centeng perusahaan yang bertindak sebagai milisi bayaran.[65] Situasi balas dendam terhadap kritik masyarakat sipil menggambarkan ancaman serius, tak cuma bagi pertanggungjawaban pemerintah, tapi juga terhadap kebebasan berekspresi secara luas. Satu contoh sahih—yang diuraikan dalam boks—merupakan aksi balasan terhadap organisasi lingkungan Greenpeace lantaran mereka mengawasi sektor kehutanan Indonesia.

Kritik Dihantam Keras: Greenpeace IndonesiaBermula pada 2009, organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia [66] mulai kampanye global melawan Sinar Mas, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, karena dampak negatifnya atas habitat orangutan dan hutan-hutan Indonesia dari operasi perkebunan kelapa sawit dan bubur kayu Sinar Mas. [67] Setelah itu sejumlah pembeli utama menangguhkan atau membatalkan kontrak-kontrak senilai miliaran dollar dengan Sinar Mas. [68] Merespons kampanye ini, sejumlah kelompok Islamis militan di Indonesia mulai mengecam bahwa Greenpeace itu haram. [69] Dimulai pada Juli 2011, sekira 100 anggota Forum Betawi Rempug (FBR), kelompok yang namanya merujuk kelompok etnis Betawi di tengah kota Jakarta tapi seringkali terlibat kekerasan bernuansa preman dan rebutan lahan, membikin keributan dengan memblokir kantor Greenpeace. Tak lama setelahnya, Front Pembela Islam (FPI)—rival FBR—menyerukan agar Greenpeace hengkang dari Indonesia karena tuduhan haram dan melakukan kegiatan “ilegal.” [70] Tuduhan demi tuduhan ini bergema dalam suatu demonstrasi 2012 oleh kelompok Islamis lain, di mana para pemukanya mendesak massa menghadang dan menangkap seorang anggota staf asing Greenpeace dengan menyebutkan namanya. [71] Pada 1 November 2012, suatu aksi mahasiswa menghadirkan pembicara yang dikabarkan menyampaikan ancaman, termasuk kalimat “lain kali kami akan melemparkan mayat mereka yang bekerja untuk Greenpeace ke luar pagar.” [72] Sewaktu demonstrasi berlangsung, para pejabat imigrasi mulai mencari-cari hubungan internasional dan kegiatan “meresahkan” Greenpeace. Pada Oktober 2011, para pejabat imigrasi menolak direktur Greenpeace cabang Inggris, John Sauven, ke Indonesia bahkan sekalipun ia sudah memiliki visa bisnis yang valid dari kedutaan besar Indonesia di London. Ia menghubungi Kedubes sebelum ia berangkat karena ada pemberitaan online yang melaporkan visanya ditolak, dan pejabat kedutaan besar menyatakan ia tak dicekal sama sekali. Beberapa hari kemudian, para pejabat imigrasi berusaha memulangkan seorang anggota staf Greenpeace Inggris lain, Andy Tait. Tait telah berada di Indonesia dan mengantongi visa bisnis, mendatangi daerah Sumatra yang terpapar pembukaan perkebunan bubur kayu oleh para pemasok untuk perusahaan penggilingan Sinar Mas Asia Pulp & Paper. Tait disodorkan surat perintah deportasi tapi menolak karena surat itu tak dibubuhi stempel kantor imigrasi, dan mencantumkan nama, tanggal lahir serta nomor pasport yang keliru. Tapi, beberapa hari berikutnya, saat menunggu di garis antrian imigrasi bandara untuk meninggalkan Indonesia, Tait dicegat, diinterograsi oleh pejabat imigrasi dan secara resmi dideportasi. [73] Pada November 2011, pemerintahan kota Jakarta menyerahkan surat pengusiran pada Greenpeace dan mengancam menyegel pintu kantor dengan alasan melanggar aturan zonasi yang melarang pemanfaatan bangunan sebagai kegiatan komersial di sekitar Kemang, Jakarta Selatan. Greenpeace mengakui daerah sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan hunian, tapi juga menegaskan seluruh lingkungan itu jadi pusat niaga yang pesat dengan gedung-gedung perkantoran, restoran, toko, salon, bengkel, klinik dan apotik. [74] Pada saat laporan ini ditulis, ketegangan antara Greenpeace dan Asia Pulp & Paper telah mendingin dan tekanan dari pemerintahan Indonesia juga mereda. Pada Februari 2013, Asia Pulp & Paper mengumumkan komitmen sosial dan lingkungannya yang ambisius untuk mengakhiri penggundulan hutan dan menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat-masyarakat di seluruh operasi perkebunan saat ini dan yang akan datang. [75] Greenpeace Indonesia muncul di atas panggung sepanjang pengumuman itu dan secara terbuka memuji para pemimpin perusahaan APP serta mengambil peran aktif dalam mengawasi komitmen baru itu. Sejak perjanjian ini, staf keamanan Greenpeace melaporkan tak ada lagi aksi-aksi lebih lanjut terhadap Greenpeace. [76] Pada kenyataannya, kapal Greenpeace The Rainbow Warrior, yang dilarang memasuki perairan Indonesia pada 2010, menjalankan kampanye keliling di Indonesia pada Juni 2013. Presiden Yudhoyono hadir mengunjungi kapal tersebut saat mendarat di Jakarta, dan berkata, “Saya mengundang Greenpeace bermitra dengan Indonesia dengan tujuan memberikan kritik dan memperbaiki kami jika ada hal-hal yang belum benar.” [77] |

Pada pertengahan 2011, pemerintah Indonesia pun merevisi UU Organisasi Kemasyarakatan,[78] yang sebelumnya pada era pemerintahan Suharto berlaku sebagai perangkat untuk mengendalikan dan kadang-kadang membubarkan organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi-organisasi sipil yang dianggap menjelek-jelekkan pemerintah.[79]

Beberapa legislator dan pejabat pemerintahan sekarang berpendapat kontrol itu masih diperlukan atau bahkan diperkuat dalam rangka “mengendalikan” organisasi-organisasi luar negeri dan mereka yang dianggap mempromosikan agenda luar negeri karena faktor pendanaan internasional dan karena kritiknya terhadap kebijakan pemerintah dan bisnis Indonesia. Anis Matta—saat laporan ini disiapkan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR—dari Partai Keadilan Sejahtera yang setuju untuk mengevaluasi LSM-LSM yang didanai luarnegeri, berkata, “Kita perlu mengawasi (LSM-LSM) sebagai bagian upaya mempertahankan kedaulatan negara.”[80]

Pada 8 Oktober 2011, Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan memprioritaskan evaluasi kehadiran Greenpeace. Pada 21 Desember 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan di depan umum agar LSM-LSM luar negeri “menjauhi” urusan dalam negeri dan secara khusus minta LSM-LSM lingkungan untuk tidak “memecah-belah negara” dengan mengecam kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perkebunan kelapa sawit dan kehutanan, yang menurutnya menyediakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan.[81] Sebagian besar LSM Indonesia yang diwawancarai oleh Human Rights Watch mengungkapkan pandangan bahwa pernyataan tentang kasus terkemuka Greenpeace itu dimaksudkan sebagai ancaman kepada semua pihak bila sewaktu-waktu melancarkan kritik.

RUU Ormas memuat sejumlah pasal yang problematis. Pasal-pasal ini termasuk persyaratan bahwa LSM “harus bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara,”[82] dan “dilarang mengganggu stabilitas dan keutuhan” negara atau “mengganggu hubungan diplomatik.”[83] RUU menjelaskan sanksi bagi kegiatan-kegiatan macam itu termasuk pembubaran organisasi.[84]

Sementara RUU kontroversial ini dengan hangat diperdebatkan di parlemen, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturannya sendiri yang membabi-buta, mengizinkan tak hanya menteri tapi juga gubernur, bupati, dan para walikota untuk mencabut izin LSM dengan alasan “mengganggu stabilitas dan persatuan.”[85]

Sementara itu, UU Intelijen Negara Indonesia mengizinkan tindakan lebih jauh dengan menjamin wewenang Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam upaya “mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.”[86] Upaya BIN ini termasuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, atau lingkungan hidup.[87] Definisi “ancaman” ini sangatlah luas, meliputi setiap kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang “dinilai dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.”[88] Apa yang disebut “Pihak Lawan” adalah “pihak dari dalam dan luar negeri yang melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, serta tindakan yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.”[89] Definisi yang menangkap semuanya dan wewenang yang amat luas itu menggemakan kembali taktik semena-mena pemerintahan Orde Baru yang amat dikenal untuk memata-matai, menganiaya, dan memenjarakan mahasiswa, oposisi, dan aktivis hak asasi manusia.[90]

Negara punya mandat untuk menjamin semua kegiatan lembaga nonpemerintah tak membahayakan keselamatan publik, tunduk pada hukum, dan pendanaan mereka dari sumber-sumber legal. Namun, sebagaimana dijamin hukum internasional, setiap pembatasan hak-hak kebebasan berpendapat dan berserikat itu haruslah proporsional, jadi investasi mahapenting bagi masyarakat demokratis, dan meraih tujuan yang masuk akal. Aturan-aturan yang sangat membatasi kegiatan atau pendanaan organisasi sipil, baik yang eksplisit maupun melalui eufemisme yang begitu luas, hanya karena organisasi itu melakukan pengawasan atau membeberkan soal buruknya tatakelola pemerintahan, merupakan intervensi sewenang-wenang terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat.[91]

Sengketa Kepemilikan Lahan, Kehilangan Mata Pencaharian, dan Kekerasan

Meningkatnya permintaan sektor perkebunan akan lahan dan lemahnya pengakuan hak tanah lokal telah menyebabkan konflik agraria meluas di Indonesia. Sementara konflik-konflik itu telah begitu lama menyertai operasi industri kehutanan dan pertanian di negeri ini, konflik juga meningkat dalam jumlah dan intensitas seiring peningkatan tekanan pada lahan.[92] Penyumbang utama dari ketegangan itu adalah: tumpang-tindih klaim antara perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal, lemahnya penegakan atas perjanjian kompensasi perusahaan dengan masyarakat, dan tindakan kejam petugas keamanan perkebunan, personil polisi dan militer.[93]

Sebagian besar rebutan klaim atas lahan dan sumberdaya alam merupakan akibat dari kegagalan lembaga-lembaga dan otoritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengkoordinasikan kebijakan dan tindakan yang memadai untuk menjamin suatu lahan itu terbebas dari klaim lain sebelum menerbitkan konsesi.[94] Hukum yang kacau-balau dan lemah dalam penegakkan telah mendorong melebarnya kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk menafsirkan persyaratan secara longgar dan bahkan bertindak buruk, terkait kesepakatan dengan masyarakat-masyarakat lokal.[95] Seketika ada kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, seringkali pula muncul pelanggaran tanpa hukuman, dan amarah yang memuncak akibat hilangnya lahan serta kurang atau tiadanya kompensasi memicu kekerasan antara masyarakat dan perusahaan, yang akan kami uraikan dalam laporan ini.

Jumlah persis sengketa macam ini sukar dihitung, tapi taksiran kasar menunjukkan sengketa itu tersebar luas.[96] Kantor Kepresidenan Yudhoyono kepada pers menyatakan bahwa mereka menerima laporan 8.495 konflik agraria pada 2012 saja, yang mana 2.002 di antaranya “kemungkinan meledak menjadi kekerasan.”[97]Di Sumatra khususnya, tempat mayoritas perkebunan-perkebunan pulp dan kelapa sawit berada, sengketa lahan berulangkali berbuntut kekerasan.[98] Salah satu penyebab yang lazim adalah pengusiran paksa penduduk oleh aparat keamanan dan perusakan rumah, ladang, dan barang milik mereka oleh centeng perusahaan yang dibekingi atau dibiarkan oleh aparat polisi. Titik balik lain saat para penduduk, yang frustasi karena kurangnya pemenuhan dari kesepakatan kompensasi, merespons dengan memanen kelapa sawit dan kayu dari pohon-pohon yang ditanam perusahaan, atau memblokir maupun menduduki kembali lahan konsesi, lalu menghadapi serangan balasan atau aksi-aksi brutal petugas keamanan perusahaan atau aparat negara.

Tiga kasus utama dari konflik lahan ini, yang diringkas di bawah, menggambarkan bagaimana kegagalan tatakelola pemerintahan dan akuntabilitas dalam sektor perkebunan dapat menambah masalah, menyebabkan sengketa itu memburuk hingga meledak menjadi kekerasan. Pembahasan yang menyertai kasusnya sebagian besar berbasiskan temuan-temuan Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk pemerintah guna melacak tiga peristiwa pada perkebunan pulp dan kelapa sawit di Sumatera bagian selatan pada 2011-2012, yang menewaskan sembilan orang.[99] Tim yang anggotanya berasal dari pemerintahan dan LSM itu,[100] melakukan dua kunjungan lapangan secara terpisah guna mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan mewawancarai para saksi mata dan partisipan, termasuk anggota masyarakat, staf perusahaan, pejabat pemerintah, dan staf kesehatan yang merawat mereka yang luka-luka.[101] Kendati laporannya tak pernah dipublikasikan secara umum, salinan final laporan setebal 146 halaman dari tim itu mengungkap rincian temuan-temuan akan fakta, analisa, dan rekomendasi, yang juga dipegang Human Rights Watch. Kami menghubungi perusahan-perusahaan yang terlibat kasus itu serta Kepolisian Republik Indonesia guna meminta pandangan mereka, tapi mereka menolak pertanyaan kami.[102]

- Dalam memberi penilaian terhadap kasus-kasus secara keseluruhan, tim menyimpulkan ketiga konflik itu terjadi karena:

- Kurangnya transparansi dari suatu proses penyediaan lahan yang diberikan pemerintah daerah bagi para pemegang konsesi;

- Kurang jelasnya batas-batas penggunaan lahan dan hak-hak kepemilihan lahan;

- Kurangnya kompensasi yang memadai bagi rakyat setempat atas lahan mereka yang diserahkan kepada para pemegang konsesi; dan

- Pelanggaran syarat-syarat legal terkait analisis dampak lingkungan dan sosial serta pengelolaan lingkungan hidup.[103]

Laporan juga menguraikan bagaimana para pejabat dan aparat keamanan negara mengintimidasi masyarakat lokal supaya setuju atas kesepakatan ganti-rugi,[104] dan menyatakan bahwa, dalam satu kasus, perusahan-perusahaan perkebunan memberi bayaran siluman kepada pemerintah daerah agar mendapatkan izin konsesi.[105]

Terlebih lagi, menurut kesimpulan Tim Gabungan Pencari Fakta, praktik perusahaan membayar pasukan polisi, termasuk pasukan semimiliter Brigade Mobil, dan kepada Tentara Nasional Indonesia, telah menciptakan “potensi berbahaya bagi netralitas dan profesionalisme” pasukan keamanan negara.[106] Misalnya, saat penduduk lokal dalam satu kesempatan ditangkap dan dituduh “menjarah” buah sawit yang ditanam masyarakat di lahan konsesi perkebunan, perusahan perkebunan mengacuhkan instruksi pemerintah supaya tak dihukum.[107]

Selanjutnya Tim Gabungan menemukan fakta bahwa beragam peraturan mengenai penggunaan pasukan dan kaidah keterlibatan “masih belum optimal dimanfaatkan” di lapangan oleh aparat keamanan negara, dan ada indikasi “penyelewengan dari/kegagalan penerapan” peraturan-peraturan tersebut.[108] Semua kelemahan ini berakar dari kegagalan tatakelola pemerintahan dalam sektor kehutanan dan pertanian, serta dalam pemerintah daerah dan penegakan hukum.

Kasus 1: Register 45, Kabupaten Mesuji dan PT Silva Inhutani Lampung

Pada 6 November 2010, di area yang dikenal sebagai Register 45 dari Kecamatan Mesuji di Provinsi Lampung, polisi dari Kepolisian Daerah Lampung dikabarkan menembak mati seorang penduduk dan melukai seorang lagi saat mengusir sejumlah keluarga yang tinggal di dalam konsesi perkebunan PT Silva Inhutani Lampung.[109] Tim Gabungan mendapati bukti bahwa perusahaan telah membayar polisi yang terlibat dalam penyerangan dan menyuap polisi dengan makanan dan kebutuhan lain.[110] Tim juga memeriksa bukti video yang kabarnya menunjukkan seorang petugas keamanan perusahaan meletakkan sebuah golok ke tangan penduduk yang sudah terkapar di atas tanah, setelah ditembak saat operasi pengusiran, dan sedang terbaring sekarat dengan luka parah.[111] Tim melaporkan bahwa video itu memperlihatkan seorang pria yang diidentifikasi sebagai anggota kepolisian daerah memerintahkan seorang petugas keamanan perusahaan untuk meletakkan senjata ke tangan penduduk yang sekarat itu, tampaknya demi menciptakan bukti palsu bahwa petugas polisi itu menembak karena membela diri.[112]

Pengusiran paksa penduduk ini hanyalah bagian insiden terakhir dari serangkaian panjang nan rumit akan konflik lahan, pemindahan paksa, dan spekulasi lahan di dalam dan di sekitar Register 45 yang merentang puluhan tahun. Isu besarnya termasuk pengusiran paksa penduduk lokal guna membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan pulp yang dipakai pemerintah untuk para pemukim migran dari daerah yang lebih padat penduduknya di pulau Jawa selama 1980-an dan 1990-an, serta konsesi-konsesi di tempat lain di Sumatera.[113]

Sejak sekitar 2006, klaim lahan juga diperumit dengan penjualan tanah ilegal oleh penduduk lokal kepada para pemukim migran yang direkrut oleh para pialang dan politikus, mengambil kesempatan dari ketakjelasan sertifikat lahan demi keuntungan pribadi secara ekonomi atau politik.[114] Tim Gabungan menemukan bukti mengenai para spekulan tanah setempat dan sejumlah “yayasan masyarakat”—diantaranya Pembela Kesatuan Tanah Air yang bermarkas di Jakarta —yang dikabarkan terlibat dalam penjualan tanah ilegal kepada para pendatang dari Bali dan Jawa.[115] Namun, investigasi Tim tak banyak berpengaruh untuk mengerem kegiatan itu, dan pemukiman tak sah di Register 45 terus marak. Ketegangan pun terbangun. Para penghuni baru bersumpah akan melawan dengan kekerasan andai pemerintah berupaya mengusir mereka dan masyarakat setempat pun mengancam akan membereskan masalah itu dengan main hakim sendiri bila para perambah diizinkan tinggal.[116]

Kegagalan pihak berwenang untuk mengatur kepemilikan dan penjualan lahan, terlebih lagi kurangnya penegakkan aturan pemilikan dan sertifikasi tanah di bawah klaim tradisional dari konsesi hutan, mendorong merebaknya klaim atas hutan dan lahan, yang memicu peluang berbahaya bagi mereka yang berniat mengintimidasi dan melakukan tindakan kekerasan untuk keuntungan pribadi.

Kasus 2: Dusun Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kelurahan Mesuji) dan PT Sumber Wangi Alam (SWA)

Pada 21 April 2011, kekerasan pecah antara penduduk lokal dan perusahaan sawit PT Sumber Wangi Alam di dekat Sodong, Kelurahan Mesuji,[117] Sumatera Selatan, di seberang batas provinsi dari Register 45. Menurut Tim Gabungan, perkebunan sawit itu berdiri pada 1997 di lahan yang diklaim masyarakat Sodong. Kompensasinya, perusahaan menjanjikan masyarakat atas 1.000 hektare kebun sawit yang mereka kelola sendiri.[118] Namun, penduduk menuduh setelah 14 tahun, mereka hanya menerima 300 hektare kebun sawit.[119] Pejabat daerah menyatakan telah mengatur 10 pertemuan antara kedua belah pihak, yang tak menghasilkan penyelesaian, dan pemerintah juga menolak memerintahkan agar perusahaan memenuhi kesepakatan awal dengan penduduk setempat.[120]

Frustrasi lantaran perusahaan menolak mengganti kerugian itu, dan ketakcakapan pemerintah memecah kebuntuan, beberapa penduduk diduga mulai merebut kembali tanah mereka yang telah diambil oleh konsesi perusahaan, menanaminya dengan tanaman sawit mereka sendiri. [121] Tensi kian meningkat saat polisi menangkapi para penduduk yang “menjarah” sawit di lahan konsesi, sementara polisi juga membiarkan perusahaan tetap menanam di tanah yang diklaim penduduk, bahkan setelah pejabat daerah mengeluarkan moratorium kegiatan perusahaan lebih lanjut di lahan sengketa itu.[122]

Titik baliknya saat perusahaan tak menghadiri rapat mediasi pada 17 April 2011, padahal pertemuan itu dikabarkan digelar atas permintaan perusahaan.[123] Pada 21 April, terjadi insiden saat dua warga lokal berpapasan dengan dua petugas keamanan perkebunan yang berpatroli di areal konsesi.[124] Kekerasan pun pecah. Dalam peristiwa itu kedua warga terbunuh, satu petugas keamanan perkebunan meninggal belakangan akibat luka parah. Berita kematian itu menyebar. Sejumlah warga lalu menyerbu kamp dan diduga membunuh dua staf perusahaan dan tiga petugas keamanan kebun sebagai aksi balasan.[125] Para penyerang dikabarkan memamerkan kepala yang diputus dan tubuh tanpa kepala dari dua penjaga keamanan. Rekaman video dari kejadian itu diunggah ke internet sekalipun sebagian dari video itu direkayasa.[126] Menurut anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, tak ada penuntutan karena polisi kesulitan mengidentifikasi para tersangka dan memintai keterangan para saksi mata.[127]

Kasus 3: Kelurahan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan PT Barat Selatan Makmur Investindo(BSMI)

Pada 10 November 2011, bentrokan lain terjadi di dekat kelurahan Tanjung Raya di Kabupaten Mesuji, Lampung. Menurut Tim Gabungan Pencari Fakta, kekerasan bermula setelah sekelompok penduduk mulai memanen kebun sawit milik PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan alasan perusahaan tak membayar kompensasi penuh kepada masyarakat untuk sekitar 5.000 dari 17.000 hektare yang telah disepakati pada 1997.[128] Sementara beberapa kompensasi telah dinilai dan dibayar, jumlahnya tergolong kecil ketimbang apa yang sudah dijanjikan kepada penduduk dan ganti-rugi itu sendiri melalui proses paksaan dan tertutup, yang mengindikasikan sebagian pejabat daerah telah disuap.[129] Selanjutnya, perusahaan diduga tak membayar penuh dan bahkan dalam kesepakatan yang parsial dan dipaksakan itu, perusahaan gagal memenuhi sebagian dari 5.000 hektaree—dari seluruhnya 7.000 hektaree—kebun sawit yang dijanjikan kepada masyarakat sebagia bagian dari paket kompensasi.[130]

Pada 2011, masyarakat mulai menuntut ganti-rugi dengan mengadukan perusahaan ke lembaga-lembaga pemerintahan daerah dan pengadilan. Sadar akan tiadanya ganti-rugi, penduduk melakukan protes di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[131] Pada Juli 2011 sebagian besar penduduk mulai memanen buah sawit dari pohon-pohon yang ditanam perusahaan di lahan yang menjadi sengketa.[132] Perusahaan merespons dengan menyewa marinir TNI sebagai centeng swasta untuk melakukan patroli di perkebunan.[133] Mulai September 2011, setelah menghadapi para demonstran di lahan konsesi, perusahaan meminta bantuan tambahan dari pasukan semimiliter kepolisian, Brimob, yang pernah menerjunkan hingga 382 personil.[134]

Menurut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta, konflik meradang pada 10 November 2011, ketika seorang petani lokal ditembak mati dan beberapa yang lainnya terluka. Konfrontasi itu dipicu oleh desas-desus bahwa seorang penduduk setempat ditahan oleh petugas keamanan perusahaan, yang memicu kedatangan sekitar 300 orang warga, sebagiannya membawa senjata tajam, untuk menuntut tahanan dibebaskan.[135] Adu mulut yang memanas diduga membuat seorang anggota Brimob melepaskan tembakan peluru karet ke kerumunan massa, membikin mereka marah.[136] Massa kemudian diduga menyerang kamp dan pabrik pengolahan kelapa sawit, membakar bangunan dan merusak peralatan.[137]

Para saksi mata yang diwawancarai Tim Gabungan Pencari Fakta menyatakan bahwa, saat sekitar 60 pasukan gabungan dari Polsek dan Koramil datang beberapa jam kemudian, roda kendaraannya dirusak penduduk dengan dua sepedamotor yang dilengkapi senjata tajam.[138] Para saksimata mengatakan, tembakan dilepaskan dari atas kendaraan polisi, dikabarkan tanpa ada perintah dari komandan polisi dan tanpa ada tembakan peringatan atau upaya untuk menggunakan senjata pemecah kerumunan seperti gas airmata.[139] Delapan orang tertembak, satu menderita cedera fatal karena terluka di kepala.[140]

Peran Lebih Besar untuk Militer?

Pemerintah Indonesia merespons kekerasan agraria, bahkan untuk peristiwa mencolok yang kami jelaskan di atas, dengan jawaban lambat dan tak cukup. Tim Gabungan Pencari Fakta baru didirikan berbulan-bulan setelah peristiwa itu terjadi (dan dalam kasus Register 45 baru dua tahun kemudian) dan baru bergerak setelah ada kecaman publik saat delegasi warga Register 45 menarik perhatian dengan mengajukan protes ke DPR di Senayan, Jakarta Pusat.[141] Selanjutnya, kendati laporan Tim Gabungan menguraikan kasus secara rinci, laporan itu tak pernah diumumkan di depan publik. Beberapa anggota Tim menyatakan, dengan menurunnya sorotan kasus-kasus ini, kian lambat pula tindakan pemerintah untuk menjalankan rekomendasi-rekomenasi Tim.[142] Rekomendasi itu termasuk:

- Evaluasi legalitas izin konsesi, khususnya di mana izin konsesi bertubrukan dengan klaim masyarakat

- Bentuk lembaga independen untuk menangani dan memantau konflik-konflik agraria; dan

- Implementasikan putusan Mahkamah Konstitusi 2001 untuk menerapkan eveluasi legal nasional terhadap hak-hak tanah adat.[143]

Sebuah laporan perkembangan pada Januari 2013, yang dibuat tim pemantauan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan guna menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, mengonfirmasikan bahwa tiada tindakan sama sekali dari pemerintah untuk melakukan rekommendasi-rekomendasi itu.[144]

Kerja Tim Gabungan menghasilkan tuntutan pidana terhadap seorang penduduk atas peranannya menjual tanah ilegal yang dididuga memicu kekerasan di Register 45. Tapi tak ada pertangungjawaban pidana bagi pasukan keamanan negara yang terlibat dalam kekerasan atau penjualan tanah ilegal.[145] Kepolisian dan tentara Indonesia biasanya diganjar tindakan internal berupa peringatan ringan, penangguhan promosi, skorsing singkat tanpa digaji, atau dipindahtugaskan—tak ada satupun dari mereka diketahui publik.[146] Dalam kasus penembakan sembilan warga lokal di Register 45 dan di kantor operasi BSMI, para terduga pelaku dari kepolisian daerah dan Brimob tak dituntut pidana, tapi hanya dihukum tindakan disiplin seperti peringatan tertulis, penurunan pangkat, dan “penugasan khusus” selama 14 hari pada pasukannya.[147]

Lebih mendasar lagi, tindakan-tindakan pemerintah lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif. Respons lambat pemerintah pun akibat tekanan publik dan sebatas terpaku pada segelintir kasus—ketimbang segera mencegah kekerasan dengan melakukan upaya memantau dan mengatasi konflik-konflik lahan di seluruh Indonesia dan memecahkan akar masalahnya secara sistematis, termasuk proses mengalokasikan konsesi, negosiasi dan memenuhi kesepakatan ganti-rugi yang lemah dan korup. Kebuntuan itu menyebabkan konflik menjadi sesuatu yang problematis karena, sekalipun insiden-insiden itu meraih perhatian publik secara nasional, sengketa-sengketa lahan—kendati tak sedramatis yang diuraikan di atas—masih tersebar luas dan kerap berujung kekerasan.[148]

Langkah mutakhir pemerintah yang layak dicatat terkait konflik sosial yakni mengundang kembali pendekatan keamanan, yang sebenarnya berisiko memperburuk, bukannya meredakan ketegangan. Sejak 2012, seperangkat aturan hukum baru yang telah disahkan maupun tengah diusulkan—berupa undang-undang, peraturan kementerian, keputusan presiden, dan kesepakatan bersama antara militer dan kepolisian dengan kementerian terkait—menegaskan peran lebih besar bagi militer mengatasi konflik sosial. UU Penanganan Konflik Sosial 2012, yang secara khusus meliputi konflik antara masyarakat dan perusahaan sumberdaya alam,[149] memberi wewenang bupati/walikota menyatakan status keadaan konflik dan minta pengerahan pasukan militer untuk mengendalikan konflik,[150] suatu perkara yang sangat jelas bertentangan hukum nasional yang mengatur kepolisian[151] dan militer.[152]

Hal itu diperparah keputusan presiden mengenai keamanan nasional, yang diterbitkan pada 28 Januari 2013, yang memberikan kekuasaan kepada para pejabat lokal untuk mengundang keterlibatan militer—tanpa persetujuan presiden, parlemen atau kepolisian—dalam kasus-kasus yang didefinisikan secara samar sebagai ancaman terhadap “keamanan nasional.”[153] Satu kesepahaman bersama antara kepolisian dan militer dikeluarkan hari berikutnya, dengan dalih hal itu untuk menghemat waktu tanggap darurat dan mendorong “sinergi” antara kedua institusi itu. Walau isi perjanjian itu tak dipublikasikan, tapi kepala staf angkatan darat Agus Suhartono menegaskan dalam konferensi pers bahwa, “Setiap saat komandan militer merasa perlu menerjunkan pasukan ke wilayah yang berpotensi mengandung konflik, ia akan langsung melakukannya” (cetak miring ditambahkan).[154] Khusus berkaitan dengan kehutanan, sebuah nota kesepakatan tahun 2011 antara Kementerian Kehutanan dan Angkatan Darat juga penting karena mengizinkan pendanaan langsung dari Kementerian Kehutanan kepada angkatan bersenjata untuk operasi “perlindungan hutan”, sebuah langkah yang dapat mendorong ke arah kekerasan berikutnya.[155]

Secara keseluruhan, produk hukum baru itu meningkatkan kecemasan mendalam soal diterapkannya kembali pendekatan keamanan dalam urusan-urusan sipil. Human Rights Watch meyakini bahwa, kecuali dalam situasi mahadarurat, militer tak boleh terlibat dalam pengawasan kebijakan internal. Pendapatan sampingan pasukan keamanan dari perusahaan harus senantiasa dilarang. Keterlibatan militer atau polisi dalam kegiatan pengamanan swasta akan memperburuk potensi pelanggaran hak asasi manusia karena tiadanya transparansi dan pengawasan sipil.[156]

Kegagalan Melindungi Hak-Hak Tanah Penduduk Lokal

Sebagian besar masyarakat-masyarakat di Indonesia yang terkena dampak konsesi kehutanan memiliki surat keterangan tanah (SKT),[157] yang mengakui hak komunal atas lahan hutan. Selain itu, sebagian masyarakat ini secara sah diakui setara “masyarakat adat” yang punya hak atas tanah dan sumberdaya alam sebagaimana dijamin hukum internasional, termasuk Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, (ICERD), yang diratifikasi Indonesia,[158] dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. [159]

Dalam Rekomendasi Umum No. 23 mengenai masyarakat adat, Komite CERD menyatakan bahwa negara-negara harus:

Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan lahan, wilayah dan sumberdaya komunal mereka, di mana mereka telah terusir dari tanah dan wilayah yang mereka miliki turun-temurun itu, atau sebaliknya menempati atau menggunakan tanpa persetujuan sadar dan cukup informasi, untuk melakukan langkah-langkah mengembalikan tanah dan wilayah mereka. Hanya jika alasan-alasan nyata itu tak dimungkinkan, maka hak mendapatkan ganti-rugi harus dilakukan dengan kompensasi yang adil dan sesegera mungkin.[160]

Mengenai hak kepemilikan tanah oleh masyarakat yang terpapar dampak, dan pengakuan atas hak masyarakat adat, Indonesia lemah dalam hukum maupun praktik. Kelemahan ini telah menimbulkan sengketa tanah dan konflik kekerasan selama puluhan tahun. Tak adanya perlindungan ini terjadi paling parah pada sektor kehutanan dan perkebunan. Misalnya pada 2007, menanggapi keluhan dari lembaga-lembaga nonpemerintah mengenai lemahnya konsultasi dengan komunitas yang terkena dampak oleh perkebunan-perkebunan skala besar, Komite CERD PBB mendesak Indonesia untuk “mengevaluasi aturan-aturan hukumnya... termasuk bagaimana hukum-hukum itu ditafsirkan dan dijalankan dalam praktik guna menjamin penghormatan penuh atas hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan tanah-tanah komunal mereka.”[161]

Meski konstitusi Indonesia mengakui hak-hak asal-usul komunitas tradisional, termasuk hak atas tanah,[162] undang-undang sektoral seperti revisi UU Kehutanan 1999 dan UU Perkebunan 2004 menggariskan sedikit perlindungan. Misalnya, UU Perkebunan mewajibkan peraturan daerah hanya bisa mengesahkan pengakuan terhadap masyarakat adat apabila mampu membuktikan masyarakat adat itu benar-benar “ada” sebelum hak-hak konsultasi dan kompensasi oleh perusahaan perkebunan bisa diakui.[163]Proses untuk memenuhi aturan macam itu sangatlah rumit dan mahal sehingga hanya segelintir komunitas yang bisa berhasil.[164]

Revisi UU Kehutanan dan aturan-aturan pelaksananya mencakup perlindungan ke arah positif. UU itu menjamin masyarakat yang terkena dampak, terlepas apakah mereka masyarakat adat atau bukan, harus diajak “konsultasi” (berunding); bahwa perusahaan harus melakukan analisis dampak sosial sebelum menjalankan proyek; dan bahwa perusahaan membayar ganti-rugi kepada masyarakat yang kehilangan tanahnya untuk proyek-proyek kehutanan dan pertanian.[165] Namun, persyaratan spesifik untuk “konsultasi” dan “kompensasi” tak dirumuskan secara gamblang, dan dalam praktiknya, minim sekali pengawasan pemerintah dalam soal apakah persyaratan ini sudah dipenuhi secara memadai.[166] Kalaupun ada analisis dampak sosial, itu pun hanya sebatas mencontreng formulir dengan sedikit sekali peran serta masyarakat.[167]

Terlepas dari adanya hak-hak adat, pemerintah mengklaim penguasaan atas hutan, termasuk hak menerbitkan izin konsesi di atas tanah yang dianggap “tak berada dalam hak kepemilikan”.[168] Namun , Kementerian Kehutanan baru sebatas menyelesaikan proses formal pemetaan perbatasan (“Gazettement”) pada sekitar 12 persen wilayah hutan, menyisakan 88 persen dalam kepemilikan yang ambigu.[169] Sekalipun masyarakat lokal mengklaim hak kepemilikan pada tanah yang belum ditetapkan itu, Kementerian terus melanjutkan praktik tersebut, yang melanggar UU Kehutanan dan mengabaikan hak-hak tersebut dengan mengeluarkan konsesi bagi perusahaan-perusahan swasta.[170] Pada Mei 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa praktik-praktik itu telah melanggar konstitusi.

Guna mengakui peran hak kepemilikan tanah yang belum jelas itu—yang meningkatkan konflik agraria—Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak 2001mengeluarkan TAP MPR di mana DPR mengevaluasi produk-produk hukum tentang sumberdaya alam demi memperkuat hak-hak komunitas, dan dengan demikian akan mengatasi konflik.[171]Lebih dari satu dekade kemudian, evaluasi ini belum pula dilakukan. Demikian juga RUU mengenai hak-hak masyarakat adat yang masih terkatung-katung di DPR selama beberapa tahun.

Sebuah kemajuan tentatif mengemuka pada Juli 2011, saat Kepala Unit Kerja Presiden untuk Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, secara terbuka menegaskan pentingnya menerapkan arahan Tap MPR 2001. Dia mengatakan, “Administrasi formal negara untuk hak, akses, dan jaminan lahan harus mengakomodasi hak-hak dan praktik informal yang diterima adat kebiasaan lokal,”dan mendesak pemetaan dan pendataan terpadu atas tanah-tanah adat.[172] Meski hal ini merupakan langkah ke arah yang tepat, harus tetap ditunggu apakah pemerintah benar-benar punya itikad politik untuk menggelar rencana yang jelas, terkoordinasi dan terjadwal demi mengikuti Tap MPR dalam rangka melindungi hak-hak tersebut.[173]

Pengakuan atas hak-hak adat itu sendiri, pada akhirnya, takkan menyelesaikan masalah tanpa ada mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk memutuskan klaim tanah individual. Kasus Register 45 menunjukkan bahwa pelaku-pelaku yang tak bertanggungjawab, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah memanfaatkan carut-marutnya isu seputar hak-hak tanah, dengan mendorong migrasi, memalsukan klaim ‘masyarakat adat’ dan melakukan spekulasi tanah. Tanpa ada cara-cara yang kredibel untuk membedakan klaim yang sah dan yang palsu, serta perwujudan penuh tentang pengakuan hak komunal masyarakat adat, boleh jadi ini memicu kian merebaknya klaim palsu dan mengundang lebih banyak kekerasan.

Cacatnya Upaya Reformasi

Sejak Human Rights Watch menerbitkan Wild Money pada 2009, beberapa upaya perlindungan telah dikembangkan guna mengatasi kelemahan tatakelola pemerintahan dalam sektor kehutanan, termasuk:

- “Perundangan-undangan legalitas” di Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk impor kayu telah mendorong pembentukan sistim mata rantai pengawasan di Indonesia untuk melacak kayu dan memverifikasi aspek-aspek legalitas tertentu;

- Presiden Yudhoyono menerbitkan keputusan yang mengumumkan moratorium mengenai lisensi baru untuk menebang hutan primer dan hutan di tanah gambut untuk perkebunan; dan

- Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Meski langkah-langkah ini penting, pemerintah Indonesia belum menerapkannya dengan efektif.

Rantai Pengawasan Kayu

Suatu kemajuan penting dalam meningkatkan transparansi dan legalitas pada sektor kayu Indonesia adalah dengan membuat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk memastikan kayu yang telah ditebang itu tidak melanggar undang-undang dan peraturan domestik.[174] Meski pembahasannya telah berlangsung bertahun-tahun, dorongan utama untuk menyelesaikan sistem itu berasal dari persyaratan impor di Amerika Serikat[175] dan Uni Eropa,[176] yang masing-masing berlaku pada 2008 dan 2010, yang melarang perolehan kayu secara ilegal. Dorongan berikutnya dari perundingan dan penandatanganan Persetujuan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement—VPA) antara Uni Eropa dan Indonesia bahwa, sekali diratifikasi, akan mengharuskan seluruh kayu yang diekspor ke UE mengantongi sertifikasi legal.[177] Kelompok-kelompok masyarakat sipil telah mengawasi dari dekat kedua sistem itu, suatu langkah genting menuju peningkatan pengawasan soal bagaimana hutan dikelola.

Namun, sistem rantai pengawasan terbaru itu sejauh ini berjalan tersenda-sendat. Mandat VPA bahwa, dalam rangka memenuhi kriteria ekspor ke UE, kayu Indonesia yang dipanen dan diproses harus menaati minimal “hak kepemilikan atau hak pemanfaatan tanah dan sumberdaya yang sah, yang mungkin terpengaruh akibat pemotongan kayu.”[178]

Kriteria audit SVLK Indonesia sudah dijalankan, tapi tak seketika menjamin adanya kepatuhan. Pertama, auditor sebatas menilai legalitas praktik-praktik perusahaan (bukan praktik pemerintah) dan hanya terpaku pada tahun operasi sebelumnya. Audit takkan menjamin atas izin-izin yang dikeluarkan untuk lahan-lahan yang sebelumnya telah diklaim masyarakat. Ini pembiaran yang signifikan mengingat 88 persen hutan Indonesia belum sepenuhnya disertifikasi dan sebagian besar izin yang telah ada dirilis dalam situasi di mana terdapat klaim lahan turun-temurun.[179] Kedua, SVLK tak cukup mematuhi pemantauan apakah perusahan-perusahaan itu telah melanggar hak legal masyarakat lokal untuk dilibatkan dalam konsultasi, setidaknya mendapat persetujuan berdasarkan informasi terbuka. Ketiga, SVLK tak menjamin perusahan-perusahaan itu tunduk pada hukum yang mengharuskan masyarakat diberi kompensasi atas hilangnya akses pada lahan hutan dan berbagi keuntungan dari penebangan kayu.[180] Terakhir, auditor bisa menyatakan perusahaan itu “lolos” bahkan bila salah satu atau lebih dari kriteria itu masih diverifikasi pada saat pembukuan audit.[181] Yang paling memprihatinkan, sejumlah orang dalam (insider) khawatir bahwa pimpinan beberapa perusahaan audit telah menekan para auditor untuk menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang diketahui agar sertifikat legalitas SVLK (“V-Legal”) diterbitkan, suatu praktik yang menggerogoti kredibilitas seluruh sistem audit itu sendiri.[182]