Sumário

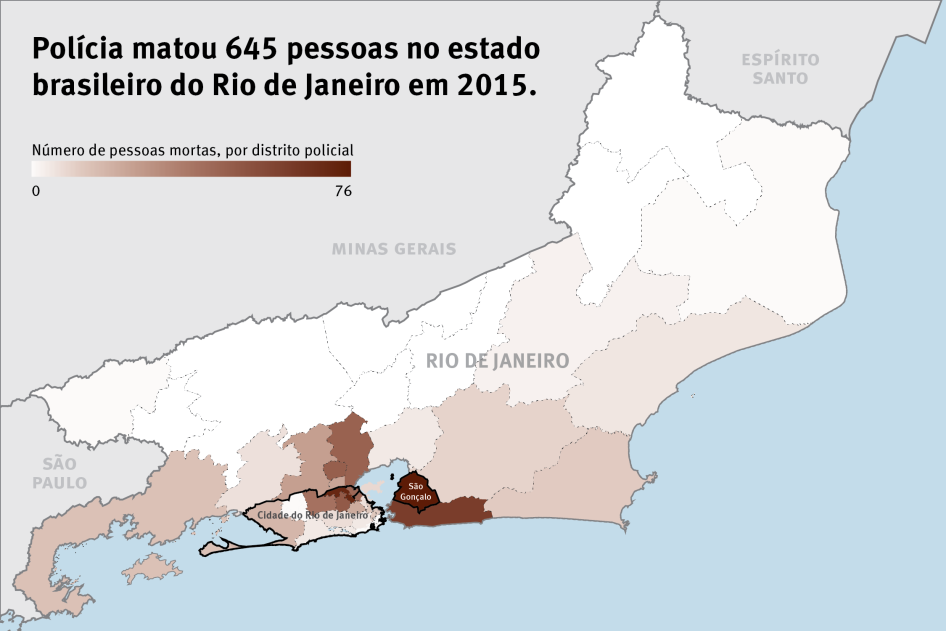

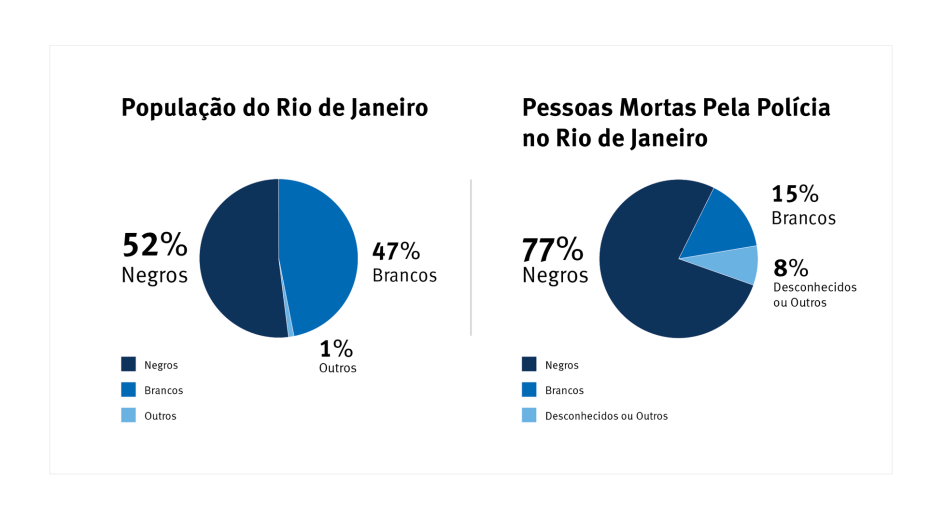

A polícia do estado do Rio de Janeiro matou mais de 8.000 pessoas na última década, incluindo pelo menos 645 em 2015. Um quinto de todos os homicídios registrados na cidade do Rio de Janeiro no ano passado foi cometido por policiais. Três quartos dos mortos pela polícia eram negros.

A polícia do Rio reporta praticamente todos esses homicídios como atos de legítima defesa em resposta a ataques perpetrados por supostos criminosos. Uma vez que os policiais do Rio frequentemente enfrentam um risco real de violência por parte de facções criminosas fortemente armadas, muitas dessas mortes provavelmente resultam do uso legítimo de força.

Entretanto, muitas outras mortes são, na verdade, execuções extrajudiciais. Policiais atiram em pessoas desarmadas. Policiais atiram em pessoas pelas costas quando tentam fugir. Policiais executam pessoas detidas com tiros na cabeça.

Policiais envolvidos em casos de uso ilegal da força letal frequentemente buscam acobertar seu comportamento criminoso. Eles ameaçam testemunhas. Eles colocam armas nas mãos das vítimas. Eles removem cadáveres da cena do crime e os levam ao hospital, alegando que tentavam “socorrê-los”.

A Human Rights Watch documentou esse padrão de homicídios e acobertamentos por parte da polícia no relatório Força Letal, de 2009, que expôs 35 casos nos quais havia provas críveis de que policiais haviam tentado encobrir casos de uso ilegal da força letal. Desde então, documentamos mais 29 casos, incluindo 12 que ocorreram nos últimos dois anos. Nesses 64 casos, 116 pessoas perderam suas vidas, incluindo ao menos 24 com até 18 anos.

Os 64 casos refletem um problema muito mais amplo, segundo autoridades do sistema de justiça local, que disseram à Human Rights Watch que muitos dos "confrontos" relatados pela polícia nos últimos anos no estado foram de fato execuções extrajudiciais. Estatísticas oficiais reforçam essa conclusão.

Para compreender as causas e consequências dessas mortes, a Human Rights Watch conduziu entrevistas aprofundadas com mais de 30 policiais, a maioria deles com atuação em favelas com alto número de confrontos reportados. Muitos deles contaram sobre suas experiências com o uso de força letal e dois descreveram sua própria participação em execuções extrajudiciais.

Execuções extrajudiciais cometidas pela polícia causam um grande impacto não só nas vítimas e em suas famílias, como também na própria polícia. Essas mortes fomentam ciclos de violência que colocam em risco as vidas dos policiais que atuam em áreas com altos índices de criminalidade, destroem seu relacionamento com as comunidades e contribuem para elevados níveis de estresse psicológico, prejudicando sua capacidade de fazer bem o seu trabalho.

Policiais responsáveis por casos de uso ilegal da força letal e acobertamentos no estado do Rio de Janeiro raramente são levados à justiça. O Procurador-Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, disse à Human Rights Watch acreditar que grande parte dos confrontos reportados tenham sido “simulados”, mas admitiu que o Ministério Público apresentou denúncias em “muito poucos” casos. Ele culpou a má qualidade das investigações conduzidas pela polícia civil por essa falha.

É verdade que, de acordo com a legislação brasileira, a polícia civil inicia as investigações criminais e, também, que essas investigações têm sido lamentavelmente inadequadas. Entretanto, a responsabilidade de acabar com a impunidade existente nesses casos é, em última instância, do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, que tem competência constitucional para fiscalizar o trabalho da polícia civil, além de autoridade para conduzir suas próprias investigações.

Após a publicação do relatório Força Letal em 2009, a Human Rights Watch apresentou suas constatações e recomendações em diversas reuniões com autoridades do estado do Rio de Janeiro, incluindo o governador, o secretário de segurança pública e o procurador-geral de Justiça. Nos últimos anos, as autoridades implementaram várias das nossas recomendações como parte de um esforço muito mais amplo para melhorar o policiamento no estado.

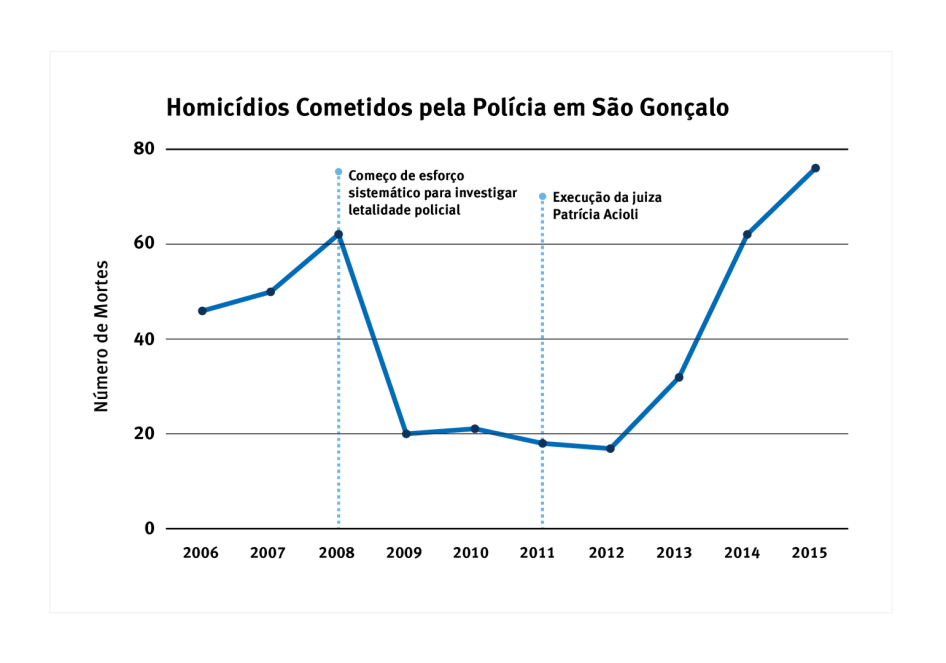

Esse esforço mais amplo –cujo projeto principal é a implementação de um modelo de policiamento comunitário em áreas com alto índice de criminalidade– se mostrou, de início, muito promissor. O número de homicídios cometidos pela polícia e de homicídios como um todo caiu significativamente entre 2009 e 2013. Porém, esse esforço parece estar desmoronando, em grande parte porque o estado não atacou o fator talvez mais importante na perpetuação das execuções pela polícia: a impunidade.

Recentemente, as autoridades fluminenses promoveram diversas ações para lidar de forma mais eficiente com os homicídios cometidos pela polícia, incluindo, principalmente, a criação de um grupo especial de promotores de justiça cujo enfoque de atuação são os abusos cometidos pela polícia. Essas iniciativas podem ter um impacto importante, desde que o procurador-geral de justiça e o secretário de segurança pública do estado levem a cabo medidas adicionais –como as sugeridas neste relatório– para reforçarem as ações. Se, ao invés disso, permitirem que essas iniciativas se desenvolvam sem o necessário apoio, será muito difícil para o estado do Rio de Janeiro progredir na redução dos casos de uso ilegal da força letal pela polícia e melhorar a segurança pública.

Relatos de Policiais sobre Execuções Extrajudiciais

As entrevistas conduzidas pela Human Rights Watch com mais de 30 policiais revelam o descaso rotineiro para com os padrões internacionais, as leis brasileiras e os regulamentos internos da polícia que regem o uso de força letal. Alguns policiais atribuíram o uso excessivo de força letal a uma “cultura de combate” amplamente disseminada na polícia militar e à corrupção dentro dos batalhões.

Diversos policiais militares relataram seu próprio envolvimento em episódios violentos, incluindo dois que admitiram ter participado diretamente de execuções. Um deles descreveu sua participação em uma operação na qual outro policial executou um indivíduo suspeito de ser traficante de drogas, que estava ferido no chão. O policial disse que temia ser morto se denunciasse o ocorrido. O outro policial contou sobre um incidente em que ele e outros policiais armaram uma emboscada contra suspeitos de fazerem parte de uma facção criminosa, atirando neles enquanto fugiam de outros policiais. Em seguida, colocaram armas nos dois homens deitados na rua, um morto e outro que agonizava. Ele também contou ter participado de sessões de tortura e de um sequestro, e ter recebido dinheiro de criminosos.

Execuções Extrajudiciais Cometidas pela Polícia e Acobertamento dos Casos

A Human Rights Watch encontrou provas substanciais e críveis de que muitas das pessoas mortas em supostos confrontos com policiais foram, na realidade, vítimas de execuções extrajudiciais.

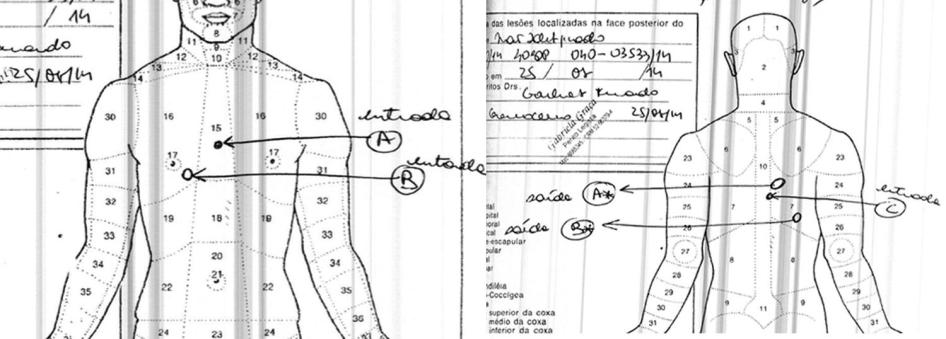

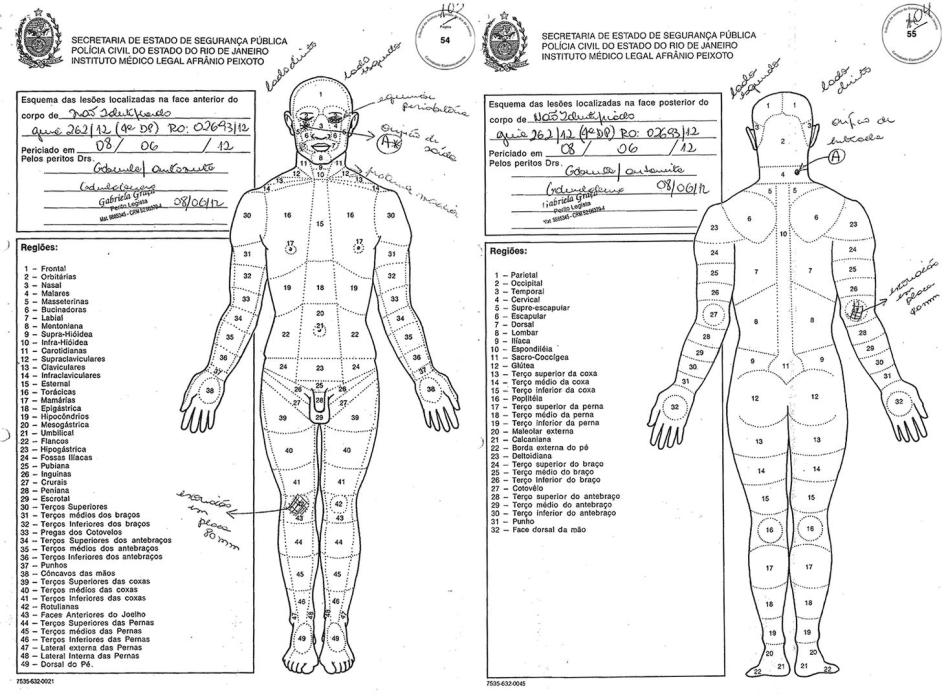

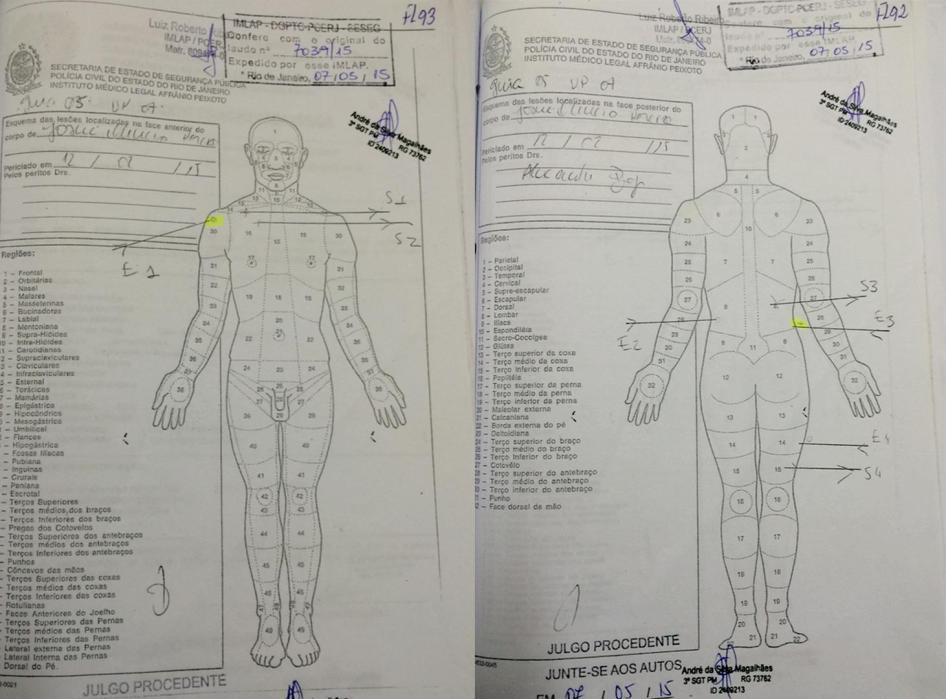

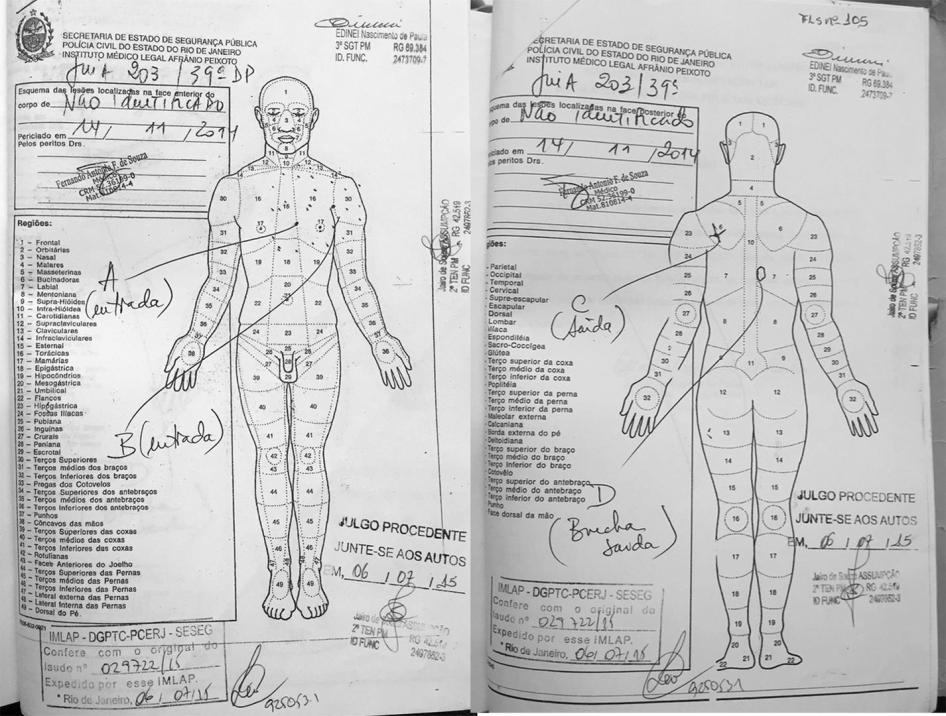

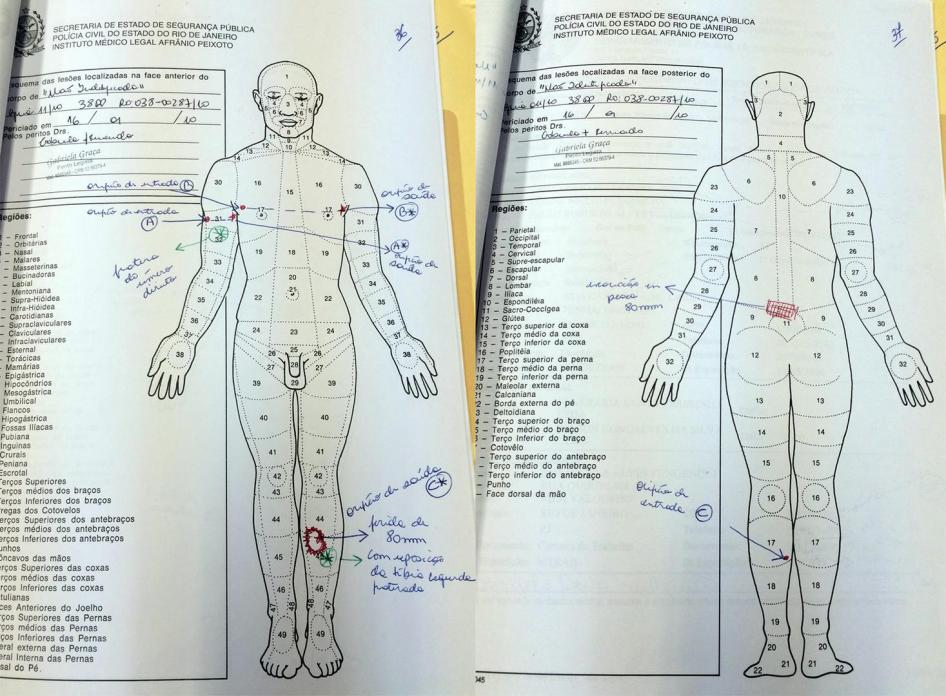

Na maioria dos 64 casos examinados pela Human Rights Watch, a versão dos policiais sobre o confronto parece incompatível com os laudos das autópsias e demais exames periciais. Em pelo menos 20 casos, os laudos descrevem feridas condizentes com tiros à queima-roupa. Em outros casos, os depoimentos de testemunhas ou outras evidências indicam que não houve confronto.

Em junho de 2015, por exemplo, a polícia militar disse ter ferido um homem em um confronto no Morro da Coroa e o levado para o hospital, onde veio a falecer. Porém, a autópsia mostrou que ele havia sido baleado sete vezes, sendo pelo menos uma vez à queima-roupa. Uma testemunha que estava no local disse ter visto a vítima ferida, ainda viva, deitada no chão, e ter ouvido uma única rajada de tiros logo depois que a polícia chegou ao local. Por fim, relatou ter visto a polícia levar embora o corpo da vítima três horas depois.

Embora seja impossível determinar o número exato de execuções extrajudiciais cometidas pela polícia no estado do Rio de Janeiro, dados estatísticos oficiais são compatíveis com a visão das autoridades do sistema de justiça de que a prática é generalizada. O elevado número de homicídios cometidos pela polícia — mais de 8,000 desde 2006 — torna-se ainda mais dramático quando contrastado com o número comparativamente baixo de civis feridos pela polícia e de óbitos de policiais nos mesmos episódios ou áreas de operação. Esta disparidade sugere que em muitos casos a polícia registra mortes como resultado de confrontos que nunca ocorreram.

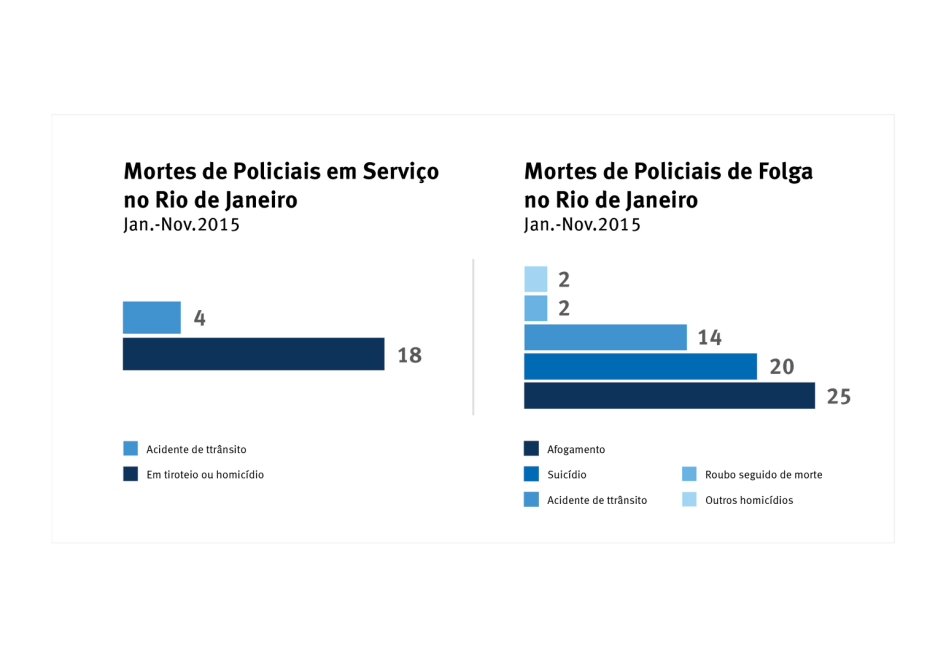

Em 2015, para cada policial morto em serviço no Rio de Janeiro, a polícia matou 24.8 pessoas, mais que o dobro que na da África do Sul e uma média três vezes maior que a dos EUA. Essa diferença é ainda maior nas 10 Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) –áreas geográficas de policiamento em que está dividido o estado; são 39 no total– com mais registros de “confrontos”. Nessas áreas, a polícia matou 483 pessoas em 2015, enquanto sofreu 15 óbitos de policiais. Além disso, a polícia do Rio matou cinco pessoas para cada uma que feriu de 2013 a 2015, o oposto do que se esperaria em “confrontos”.

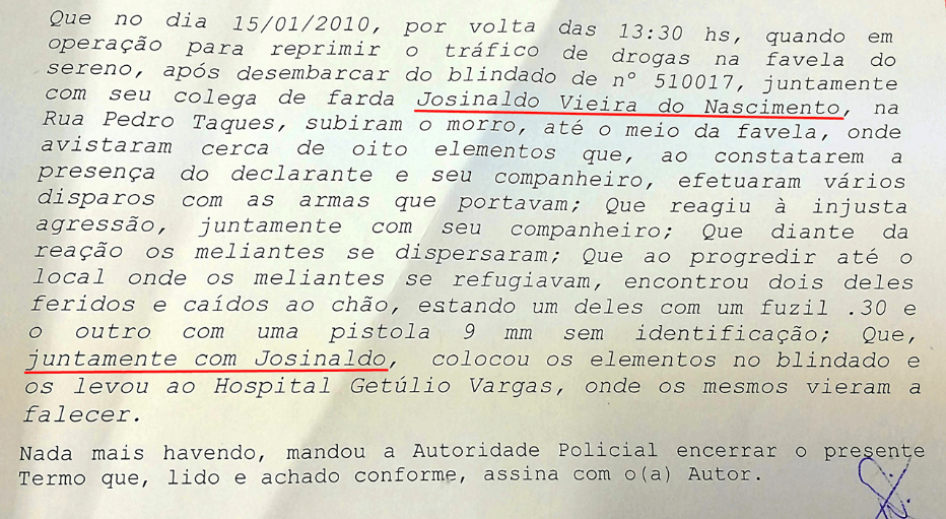

Nos 64 casos que documentamos, os policiais procuraram acobertar a natureza criminosa das mortes. Uma técnica comum é remover o cadáver da vítima da cena do crime e levá-lo a um hospital, alegando a tentativa de “socorrer” a vítima. Esses falsos “socorros” servem para destruir provas na cena do crime ao mesmo tempo em que simulam um ato de boa-fé por parte dos policiais.

Em alguns casos, policiais forjaram provas ao colocarem armas nas mãos das vítimas e as dispararem, ou, ainda, ao deixarem drogas junto aos seus corpos. Alguns policiais ameaçaram testemunhas para desencorajar depoimentos. Em um caso ocorrido em julho de 2011, por exemplo, policiais torturaram e mataram o filho de 14 anos da testemunha de uma execução anterior, ocorrida na favela do Salgueiro, com o objetivo de intimidá-la, de acordo com promotores de justiça.

Impunidade por Execuções Extrajudiciais e Acobertamentos

Apenas oito dos 64 casos examinados pela Human Rights Watch foram a julgamento, e apenas quatro resultaram na condenação dos policiais envolvidos. Em 36 dos 64 casos, promotores de justiça sequer apresentaram denúncias, apesar de evidências críveis de que a polícia havia acobertado um caso de uso ilegal da força.

Todos os membros do sistema de justiça que falaram com a Human Rights Watch – incluindo o procurador-geral de justiça – disseram que policiais envolvidos em casos de uso ilegal da força letal raramente são responsabilizados. Dados oficiais sustentam esse entendimento, embora a falta de informações atualizadas e confiáveis torne difícil determinar com precisão a escala dessa impunidade. O Ministério Público disse à Human Rights Watch que apresentou denúncia em apenas quatro –ou 0,1 por cento– dos 3.441 casos de homicídios cometidos pela polícia que foram registrados entre 2010 e 2015 (apesar de nós mesmos termos documentado 15 casos desse período em que promotores apresentaram denúncias). O estudo de âmbito estadual mais recente sobre o número de denúncias contra policiais pelo uso ilegal da força letal, coordenado por Michel Misse, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revelou que, até 2007, promotores de justiça haviam denunciado menos de 1 por cento de todos casos de homicídios cometidos pela polícia no ano de 2005.

A polícia civil frequentemente não conduz investigações adequadas sobre as mortes causadas pela polícia, desconsiderando elementos básicos de uma investigação sobre um homicídio. Em 52 dos 64 casos examinados não havia registro algum de que peritos analisaram a cena do crime. Muitas vezes, a polícia civil não interroga todos os policiais envolvidos no caso, não procura e colhe depoimentos de testemunhas que não sejam da polícia e não realiza exames periciais básicos.

A Constituição Federal garante ao Ministério Público competência para exercer o “controle externo” sobre a atividade policial. Isso inclui assegurar que a polícia civil conduza investigações minuciosas e profissionais quando há evidências de que policiais cometeram crimes. Os promotores de justiça possuem diversas ferramentas a sua disposição para garantir que a polícia civil faça investigações mais aprofundadas, como a pressão institucional, a comunicação à Corregedoria da Polícia Civil para instauração de ações disciplinares contra policiais que não conduzem de forma apropriada ou impedem as investigações, e até mesmo, em casos extremos, a denúncia criminal por crime de prevaricação. Apesar disso, o Ministério Público do Rio não tem utilizado essas ferramentas de forma sistemática, não cumprindo assim sua responsabilidade constitucional. Quando a polícia civil não realiza investigações adequadas, o Ministério Público estadual ainda tem poder para conduzir suas próprias investigações de maneira independente, coletar provas e escutar testemunhas. Porém, o Ministério Público raramente tem usado essa prerrogativa para investigar homicídios cometidos pela polícia.

Promover a responsabilização criminal de policias que cometem execuções extrajudiciais no Rio de Janeiro é possível, conforme se demonstrou em São Gonçalo – a segunda maior cidade do estado – entre 2008 e 2011, quando uma juíza, um promotor de justiça e policiais civis uniram esforços para lidar com a questão. Os promotores de justiça denunciaram 107 policiais militares – cerca de 15 por cento da tropa do batalhão da polícia militar em São Gonçalo na época. O número de homicídios cometidos pela polícia caiu 70 por cento em três anos. Alguns policiais diziam que essas medidas impediriam o trabalho policial e resultariam em aumento da criminalidade, mas o número de roubos e homicídios em geral também caiu em São Gonçalo. O progresso foi interrompido com o homicídio da juíza por policiais que eram investigados. Com a impunidade de volta, o número de homicídios cometidos pela polícia voltou a subir e agora é mais alto do que em 2008.

Impacto das Execuções Extrajudiciais na Segurança Pública

Trabalhar como policial militar no Rio pode ser extremamente perigoso, em grande parte devido às facções criminosas violentas e fortemente armadas que operam nas comunidades mais pobres da cidade. Policiais entrevistados pela Human Rights Watch descreveram como têm de enfrentar esses criminosos com veículos e armas sem boa manutenção, e sem receber treinamento adequado, deixando-os despreparados para agir corretamente em situações em que vidas estão em risco.

Execuções extrajudiciais cometidas por colegas policiais aumentam ainda mais os riscos de uma profissão que já é perigosa por natureza. Um dos motivos para isso, mencionado pelos policiais entrevistados, é que os criminosos ficam menos dispostos a se renderem pacificamente à polícia quando são encurralados se acreditam que serão executados ao se renderem ou assim que estiverem sob custódia policial.

O uso ilegal da força letal pela polícia também contribui para aumentar a sua impopularidade, o que pode levar criminosos a matarem policiais sempre que puderem, inclusive aqueles fora de serviço. Vários policiais contaram à Human Rights Watch que evitam usar o transporte público e não carregam sua identificação de policial quando estão fora de serviço. O medo de que criminosos os identifiquem como policiais durante um roubo, ainda que estejam sem farda, e de serem consequentemente executados faz com que reajam rapidamente, mesmo que enfrentem sozinhos vários criminosos. Alguns policiais são mortos nos tiroteios que se seguem, o que explica o porquê uma em cada seis pessoas mortas em virtude de latrocínios no Rio de Janeiro é um policial fora de serviço.

O uso ilegal da força por policiais tem outro impacto ainda mais direto na polícia: os colegas daqueles que cometem execuções têm que escolher entre ficarem calados e até participarem do acobertamento (violando assim a lei) ou denunciarem a ação e enfrentarem represálias que podem inclusive ser fatais.

Dois policiais contaram à Human Rights Watch que se sentiram pressionados por seus superiores a usarem a força letal de forma ilegal. O Código Disciplinar da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro oferece poucas opções a esses policiais além de cederem à pressão, caso essa seja feita como uma ordem: não existe um dispositivo que garanta proteção a um policial militar que se recuse a acatar ordens ilegais.

O que mais desencoraja denúncias ou objeções ao comportamento criminoso de colegas policiais é o medo que os potenciais delatores têm de serem mortos por aqueles que estão envolvidos em ações ilegais. Vários policiais militares disseram à Human Rights Watch que não denunciariam colegas por medo de serem mortos ou terem suas famílias atacadas.

A participação em casos de uso ilegal da força letal ou acobertamentos sem que haja punição pode também causar um impacto perigoso na conduta geral dos policiais. Um policial que consegue racionalizar suas próprias infrações pode mais facilmente agir de maneira incorreta novamente no futuro. Esse indivíduo também é mais passível de se envolver com corrupção e outros crimes, segundo vários policiais entrevistados.

Diversos estudos concluem que policiais militares fluminenses sofrem com níveis altíssimos de estresse. Apesar disso, a assistência psicológica para policiais militares é muito limitada. Existem apenas 70 psicólogos para os 48.000 membros da polícia militar no estado do Rio de Janeiro, uma média de um para cada 686 policiais, sendo que não há nenhum psiquiatra. Poucos policiais recebem assistência psicológica após terem participado de um tiroteio.

Abusos por parte da polícia também prejudicam a segurança pública ao contraporem a comunidade e a polícia. As atuais dificuldades enfrentadas pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) –unidades da polícia militar instaladas em favelas– demonstram que a falta de confiança de ambas as partes abre espaço para o aumento da violência. As UPPs inicialmente trouxeram a diminuição da criminalidade e dos homicídios cometidos pela polícia, mas casos de uso ilegal da força e outros abusos por parte da polícia desempenham papel centram no desmoronamento do projeto.

Principais Recomendações

As autoridades do estado do Rio de Janeiro adotaram recentemente medidas importantes para solucionar o problema dos homicídios cometidos pela polícia. Além de criarem um grupo especial de promotores de justiça dentro do Ministério Público do estado que se encarrega especificamente de abusos cometidos pela polícia e nas prisões, o GAESP, as três delegacias de homicídios da polícia civil começaram a investigar uma parte dos homicídios cometidos pela polícia, e a polícia militar instituiu um programa piloto para equipar policiais com câmeras acopladas aos seus coletes.

Essas medidas, ainda que bem-vindas, estão muito aquém do necessário para acabar com a impunidade para execuções extrajudiciais e acobertamentos, e quebrar o ciclo de violência que tem impedido a polícia fluminense de proteger adequadamente as comunidades a que serve.

Acabar com a impunidade para o uso ilegal da força letal pela polícia e os acobertamentos

O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro deve:

- Alocar mais promotor es de justiça no GAESP;

- Providenciar apoio técnico por meio de peritos criminais ao GAESP;

- Garantir que a polícia civil se comprometa a informar o GAESP sobre homicídios cometidos por policiais dentro de 24 horas;

- Permitir que os promotor es de justiça do GAESP atuem na investigação de todos os homicídios cometidos pela polícia no estado;

- Instruir o GAESP a visitar os locais onde os homicídios cometidos pela polícia ocorreram;

- Instruir o GAESP a promover suas próprias investigaçõese acobertamentos de casos de uso ilegal da força letal pela polícia;

- Instruir o GAESP a exercer fiscalização efetiva sobre os inquéritos conduzidos pela polícia civil.

A polícia civil deve:

- Melhorar a qualidade das investigações nas delegacias de homicídios

- Alertar imediatamente o GAESP sobre homicídios cometidos pela polícia;

- Investigar os indícios de acobertamento de casos de uso ilegal da força por parte da polícia;

- Transferir às delegacias de homicídios a competência e os recursos necessários para investigar todos os homicídios cometidos pela polícia no estado.

A polícia militar deve:

- Implementar o projeto de acoplar câmaras ao colete dos policiais em todo o estado;

- Estabelecer protocolos e procedimentos operacionais para o projeto de câmeras acopladas aos coletes dos policiais que promovam transparência, ao mesmo tempo em que protegem a privacidade.

O Congresso Nacional deve:

- Aprovar o Projeto de Lei nº 4471/2012, que inclui medidas para melhorar as investigações de homicídios cometidos pela polícia em todo o país

Melhorar as condições de trabalho de policiais militares

A polícia militar deve:

- Oferecer apoio psicológico para policiais após vivenciarem confrontos;

- Identificar e minimizar outros fatores que causam estresse desnecessário aos policiais.

Metodologia

Esse relatório é baseado principalmente em 88 entrevistas conduzidas no estado do Rio de Janeiro entre novembro de 2015 e maio de 2016[1]. Foram entrevistados 34 policiais civis e militares da ativa ou da reserva, bem como familiares de vítimas, promotores de justiça, peritos criminais, defensores públicos, acadêmicos e membros de organizações não governamentais.

Examinamos também 64 casos com provas críveis de que a polícia procurou acobertar o uso ilegal da força letal. Os casos incluem 35 incidentes (a maioria de 2006 até 2009) originalmente documentados pela Human Rights Watch no relatório Força Letal [2], de 2009, e outros 29 casos que chegaram ao nosso conhecimento desde então, quase todos ocorridos a partir de 2010, incluindo 12 dos últimos dois anos.

Na grande maioria dos casos, obtivemos os autos dos procedimentos investigatórios —incluindo depoimentos de policiais e testemunhas, além de laudos de autópsia e outros exames periciais — com a colaboração de promotores de justiça, defensores públicos e advogados de defesa. Em alguns casos, entrevistamos também os familiares das vítimas e testemunhas, bem como policiais civis que investigaram os casos e policiais militares com conhecimento direto dos fatos.

Ademais, analisamos dados oficiais do estado, alguns disponíveis ao público e outros que o Instituto de Segurança Pública, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, forneceu à Human Rights Watch após pedidos formais. Revisamos também estudos acadêmicos, relatórios e outros documentos.

A maioria dos policiais militares de baixa patente que entrevistamos pediu que não divulgássemos seus nomes por medo de sofrerem ações disciplinares por parte de seus superiores em função de seus comentários. Quatro policiais civis e militares que falaram sobre atividades ilegais dentro da corporação, incluindo casos de corrupção, tortura e execuções, pediram que não divulgássemos suas identidades por medo de serem atacados ou mortos por outros policiais.

Também mantivemos em sigilo os nomes de algumas vítimas e moradores das favelas por motivos de segurança. Indicamos nas notas de rodapé quando há uso de nome fictício.

Todos os entrevistados foram informados sobre o propósito das entrevistas e que estas poderiam ser utilizadas publicamente. Não foram oferecidos ou fornecidos quaisquer incentivos aos entrevistados. Todas as entrevistas foram feitas em português.

Durante a fase de pesquisa, visitamos três Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), um batalhão da polícia militar e duas delegacias de polícia civil na região metropolitana do Rio de Janeiro.

I. Relatos de Policiais sobre Execuções Extrajudiciais

As entrevistas feitas pela Human Rights Watch com mais de 30 policiais do Rio de Janeiro, junto com os 64 casos que estudamos, revelam o descaso rotineiro em relação aos padrões internacionais, à legislação brasileira e aos regulamentos internos da polícia militar que regem o uso de força letal. Alguns policiais atribuem o uso excessivo de força letal à “cultura de combate” altamente disseminada dentro da polícia militar e à corrupção.

Vários policiais militares relataram seu próprio envolvimento em episódios violentos. Dois policiais militares que foram entrevistados separadamente pela Human Rights Watch admitiram ter participado de execuções. Ambos descreveram o uso ilegal da força letal como prática rotineira nos batalhões em que trabalharam. Eles também detalharam a corrupção generalizada, sendo que um deles admitiu ter se beneficiado dessa situação, e acusaram alguns oficiais de aceitarem pagamentos de traficantes de drogas.

Ambos disseram ter medo de serem mortos se identificados. A Human Rights Watch manteve suas identidades em sigilo, assim como alguns detalhes sobre as situações que descreveram, de forma a preservar o anonimato. Ambos trabalhavam como oficiais de patente média na época das entrevistas, que foram conduzidas no final de 2015 e no começo de 2016, respectivamente.

Danilo

O primeiro posto de Danilo depois que saiu da academia militar foi em um batalhão em uma área com altos níveis de criminalidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Danilo se formou na última década. (Mantivemos a data exata em sigilo para preservar seu anonimato).

Segundo ele, matar suspeitos de serem membros de facções criminosas era uma rotina no batalhão[3]. “Matar bandido é o que era exigido como bom resultado por meus superiores”, ele disse. Por exemplo, Danilo disse que testemunhou um oficial superior repreender um tenente porque ele havia detido um homem em posse de um fuzil ao invés de tê-lo matado. “Não existe vivo com fuzil”, o oficial disse ao tenente.

Danilo disse que o objetivo de algumas operações das quais participou era matar supostos traficantes de drogas porque os oficiais acreditavam que essas ações eram necessárias para combater o crime, enquanto em outros casos, policiais executavam pessoas para avançar suas próprias atividades corruptas. Danilo disse que alguns policiais sequestravam traficantes, recebiam o resgate e depois os executavam. Alguns policiais executavam pessoas para serem conhecidos como “assassinos” entre os traficantes, podendo assim extorquir mais dinheiro deles.

Em outros casos, segundo Danilo, os policiais aceitavam dinheiro de traficantes em troca de não incomodá-los na manutenção de seus negócios ilegais. Normalmente, aqueles que estão diretamente envolvidos com traficantes de drogas são praças, ao passo que os oficiais “espremem” os praças para receberem uma parte do dinheiro. Ele disse que, toda semana, seu batalhão recebia por volta de 120.000 reais (aproximadamente U$ 34.000) de traficantes de drogas que operavam em dezenas de favelas. “O dinheiro era pago para não entrarmos nas favelas, ou para avisarmos antes de entrar”, disse ele. Esse acordo é tão comum no Rio de Janeiro que tem até nome: “o arrego”.

Danilo admitiu ter participado de diversas operações nas quais a polícia executou suspeitos de facções criminosas que estavam feridos, e descreveu uma delas para a Human Rights Watch. O caso ocorreu nos últimos três anos, quando um grupo de policiais entrou em uma favela no norte do Rio de Janeiro. O principal motivo da operação era executar traficantes de drogas e confiscar suas armas, disse Danilo. Ele explicou que: “O objetivo foi matar para produzir ocorrência. Nesse dia, foi para mostrar serviço, para justificar os índices altos de roubo e apreender armas para mostrar que o crime estava forte na área”. O batalhão estava sob pressão para reduzir esses altos índices, explicou ele.

Enquanto a maioria dos policiais deixou a favela após a operação, um pequeno grupo ficou para trás, escondido em uma casa – uma estratégia chamada pela polícia de “Tróia”, em referência à famosa artimanha utilizada na Grécia Antiga. Eles escolheram aquela casa em particular porque tinha uma vista desobstruída para uma “boca de fumo”, ponto de venda de drogas. Eles esperavam que alguém aparecesse com um fuzil, mas como estava ficando tarde, resolveram atacar três homens que tinham revólveres e estavam rodeados por usuários de drogas. Sem nenhum aviso, os policiais, incluindo Danilo, atiraram com seus fuzis. Eles mataram um dos homens armados e outro caiu ferido no chão. Os policiais se aproximaram do homem ferido e um deles o executou, Danilo disse.

“Eu não denunciei por medo até de morrer, porque essas pessoas não têm escrúpulos”, disse ele sobre seus colegas policiais. Ele também temia ser morto por policiais corruptos ao não levar dinheiro do tráfico de drogas para seus superiores. Em determinado momento, ele conseguiu a transferência para outro batalhão, mas seu medo persiste.

No Rio de Janeiro, disse Danilo, “o bom policial tem medo”.

João

João é um policial militar com experiência em vários batalhões da região metropolitana do Rio de Janeiro[4]. Disse ter ingressado na polícia porque ela oferecia bons planos de carreira e aposentadoria, e um salário adequado.

Durante um tempo, João foi membro de uma unidade tática dentro de um batalhão, o Grupamento de Ações Táticas (GAT). “Para se manter lá, tem que matar, apreender armas”, disse ele. João descreveu para a Human Rights Watch diversas operações cujo objetivo não era deter suspeitos, mas sim executá-los, incluindo uma na qual foi utilizada a estratégia de “Tróia”, descrita por Danilo no depoimento anterior. Em uma operação nos últimos três anos, a guarnição de João usou um carro particular para se aproximar de uma favela. Deitaram na mata em uma área que sabiam ser uma rota de fuga para supostos traficantes de droga, enquanto outro grupo de policiais entrou na favela pelo lado oposto. Pouco tempo depois, dois homens fugiram em sua direção. Os policiais abriram fogo, matando um imediatamente, enquanto outro caiu no chão com diversos ferimentos das balas.

Um dos policiais foi buscar armas para colocar junto aos suspeitos (João disse não saber onde o policial conseguiu as armas). Enquanto isso, o resto dos policiais aguardou, sem prestar socorro ao homem ferido. “Queríamos que ele morresse lá”, João admitiu. Assim que conseguiram as armas, eles as colocaram nas mãos dos suspeitos e deram alguns tiros. Como os moradores começaram a se aglomerar em volta deles, os policiais decidiram ir embora. Eles jogaram o homem ferido no banco de trás da viatura e o homem morto em cima dele. Eles chegaram ao hospital por volta de uma hora depois do ocorrido, disse ele, quando poderiam ter chegado lá em vinte minutos se tivessem ido embora imediatamente. O homem morreu no hospital.

Os aproximadamente oito oficiais que participaram dessa operação foram a uma delegacia da polícia civil em seguida, mas apenas dois prestaram depoimento. Esse era o procedimento padrão quando cometiam execuções extrajudiciais: apenas dois dos policiais reportavam a participação no confronto. Eles revezavam as duplas para que ninguém acumulasse no histórico homicídios que pudessem gerar suspeitas. “A polícia civil não pede depoimento de todo mundo que disparou”, disse João. Os dois policiais disseram à polícia civil que foram atacados quando entraram na favela e revidaram em legítima defesa, a mesma história usada para todas as execuções, João explicou.

Em outra operação em uma favela, em 2014, João e alguns outros policiais entraram em uma casa em busca de “três ou quatro” jovens que haviam fugido quando viram a polícia. João acha que eles tinham em média 18 anos de idade. “Eles eram muito novos”, ele disse. Havia duas “meninas” com eles, João contou. Os policiais encontraram duas armas dentro da casa e acreditavam que poderiam haver outras. João contou à Human Rights Watch que para fazer com que os jovens falassem, eles os torturaram. (Eles não torturaram as meninas). Eles os levaram, um a um, para outro quarto e colocaram um saco de gelo vazio sobre suas cabeças para asfixiá-los. (Um saco plástico normal não poderia ser usado porque as vítimas podem rasgá-lo com os dentes, João explicou). Os policiais os chutaram nas costelas, lhes deram socos e espirraram spray de pimenta em seus rostos. “Não usamos choque porque não estava disponível”, João disse. Nenhuma das vítimas revelou a existência de mais armas e depois de 20 ou 30 minutos de tortura, os policiais os levaram à delegacia, onde foram indiciados pela posse das duas armas. “Não tínhamos medo de que eles iam denunciar porque não deixamos marca e ia ser a palavra deles contra a nossa. Eles estavam felizes de ter saído vivos de lá”, João disse.

João descreveu outra sessão de tortura, envolvendo um homem suspeito de ter matado uma mulher por ela ter sido simpática com a polícia durante uma operação policial em uma favela. Os policiais encontraram o homem em sua casa e começaram a espancá-lo rigorosamente até que ele “não tinha força nem para gritar”, João disse. “A tortura não era para obter informação”, mas sim para puni-lo, João disse. A sessão durou cerca de uma hora.

Pode parecer que João fez justiça com as próprias mãos, acreditando que sua missão era pôr fim à criminalidade, mas a verdade é bem mais complexa. Naquela época, João recebia propina de traficantes de drogas. O “arrego” – ou pagamentos –chegava regularmente nos dormitórios do batalhão onde ele trabalhava. Ele disse que os traficantes de droga pagavam mais de 2.000 reais por dia (cerca de US$600) para cada um dos policiais que estivessem de plantão durante o finalde semana. Os pagamentos eram feitos em troca de os policiais não conduzirem operações nas favelas. De dois comandantes que estiveram no comando do batalhão sucessivamente enquanto ele trabalhava lá, um aceitava dinheiro dos traficantes e o outro não, ele disse.

João também contou à Human Rights Watch que um membro de uma quadrilha de tráfico de drogas o abordou para ajudá-lo a trair seu chefe. O homem queria enriquecer e ascender no mundo do crime. João, junto com outros policiais, concordou em sequestrar o chefe do tráfico. Eles pararam o carro no qual o traficante estava e o levaram para uma área fora do alcance das câmeras de segurança pública. Eles receberam um resgate em dinheiro e joias, que repartiram entre aqueles que participaram do plano, incluindo o membro da quadrilha que havia traído o próprio chefe. João disse que os policiais libertaram o refém ileso.

“A gente era praticamente uma quadrilha de 157”, João disse, referindo-se ao artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo.

João trabalha em um batalhão da polícia militar diferente agora. Ele disse que não denunciaria seus antigos colegas. “Não pensariam um milésimo de segundo para me matar ou a minha família”, ele disse.

II. Execuções Extrajudiciais e Acobertamento dos Casos

A polícia do estado do Rio de Janeiro matou mais de 8.000 pessoas na última década, de acordo com estatísticas oficiais[5]. Apesar de o número oficial de homicídios cometidos pela polícia ter atingido o ponto máximo de mais de 1.300 em 2007, caindo para cerca de 400 em 2013, o número voltou a crescer desde então. Apenas em 2015, policiais mataram pelo menos 645 pessoas. Nesse ano, a polícia foi responsável por um em cada cinco homicídios cometidos na cidade do Rio de Janeiro[6].

A polícia militar estadual, que conta com 48.000 policiais e faz o policiamento ostensivo, é responsável pela grande maioria dos homicídios, ao passo que a polícia civil, com aproximadamente 9.000 policiais e responsável pela investigação de crimes, cometeu o restante, de acordo com os dados oficiais obtidos pela Human Rights Watch[7].

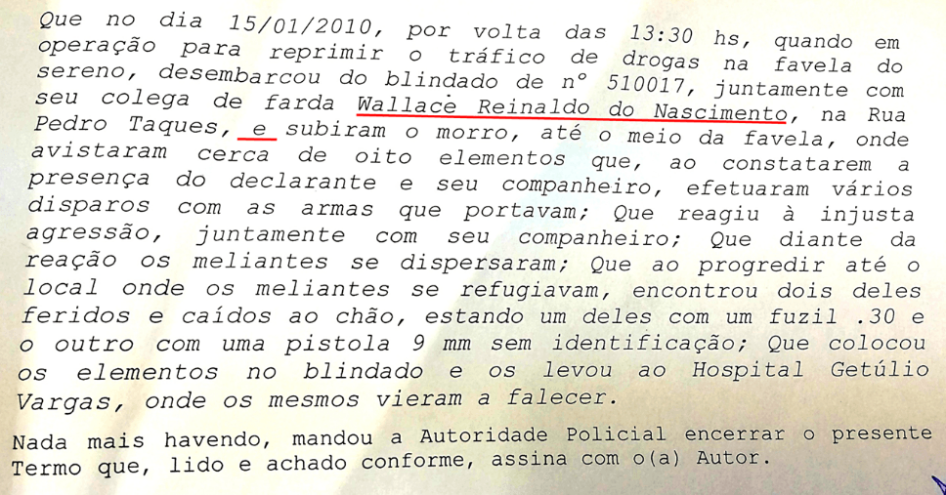

Em quase todos os casos, os policiais envolvidos reportam os homicídios como atos de legítima defesa em reposta a tiros de suspostos criminosos. Entretanto, uma análise mais minuciosa dos autos dos procedimentos investigatórios, depoimentos dos policiais e estatísticas oficiais sugerem fortemente que uma grande proporção desses casos é, na verdade, de execuções extrajudiciais. A legislação brasileira que rege o uso de força por parte da polícia dita que policiais só devem utilizar “moderadamente dos meios necessários” como resposta a uma “injusta agressão, atual ou iminente” contra eles próprios ou terceiros. Isso está alinhado aos padrões internacionais de direitos humanos, que estabelecem que qualquer uso da força deve ser proporcional à ameaça enfrentada. A polícia do estado do Rio de Janeiro frequentemente enfrenta ameaças reais de violência por parte de membros de facções criminosas, e muitas das mortes registradas como consequência de confrontos provavelmente são causadas pelo uso legítimo de força por parte da polícia.

Entretanto, a Human Rights Watch obteve provas críveis em 64 casos envolvendo 116 fatalidades, incluindo de pelo menos 24 crianças e adolescentes, de que a polícia procurou acobertar o uso ilegal da força letal. Estão incluídos 35 casos originalmente documentados no relatório Força Letal da Human Rights Watch, de 2009, e 29 casos que ocorreram ou chegaram até nós desde então, incluindo 12 dos últimos dois anos. (A Anistia Internacional documentou outros nove casos de homicídios cometidos por policiais, ocorridos na Favela de Acari em 2014, nos quais concluiu que havia provas críveis de que a polícia cometeu execuções extrajudiciais, como, por exemplo, matando pessoas que estavam rendidas ou enquanto fugiam[8]).

Desde a publicação do nosso relatório de 2009, o padrão de uso ilegal da força letal pela polícia no estado do Rio de Janeiro continua o mesmo. Em alguns desses casos, as provas demonstram que o homicídio ocorreu depois do término do suposto confronto. Em outros, as evidências mostram que não houve confronto algum.

Casos nos quais policiais reportam falsamente execuções extrajudiciais como homicídios resultantes de legítima defesa não são incidentes isolados. Membros do sistema de justiça do estado do Rio contaram à Human Rights Watch que uma grande parcela dos homicídios cometidos pela polícia corresponde a esse padrão.

Ademais, e conforme será discutido com mais detalhes adiante, a proporção de indivíduos mortos pela polícia em supostos confrontos em relação ao número de pessoas feridas dá razões para acreditar que um número significativo de homicídios cometidos pela polícia no estado do Rio refere-se na verdade a execuções extrajudiciais.

Execuções Extrajudiciais

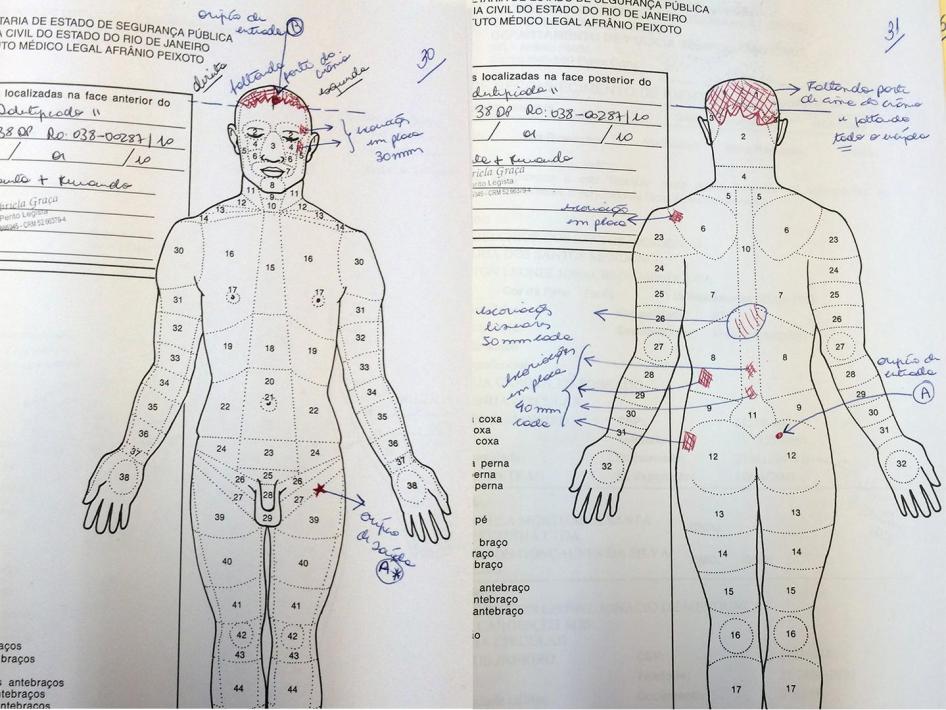

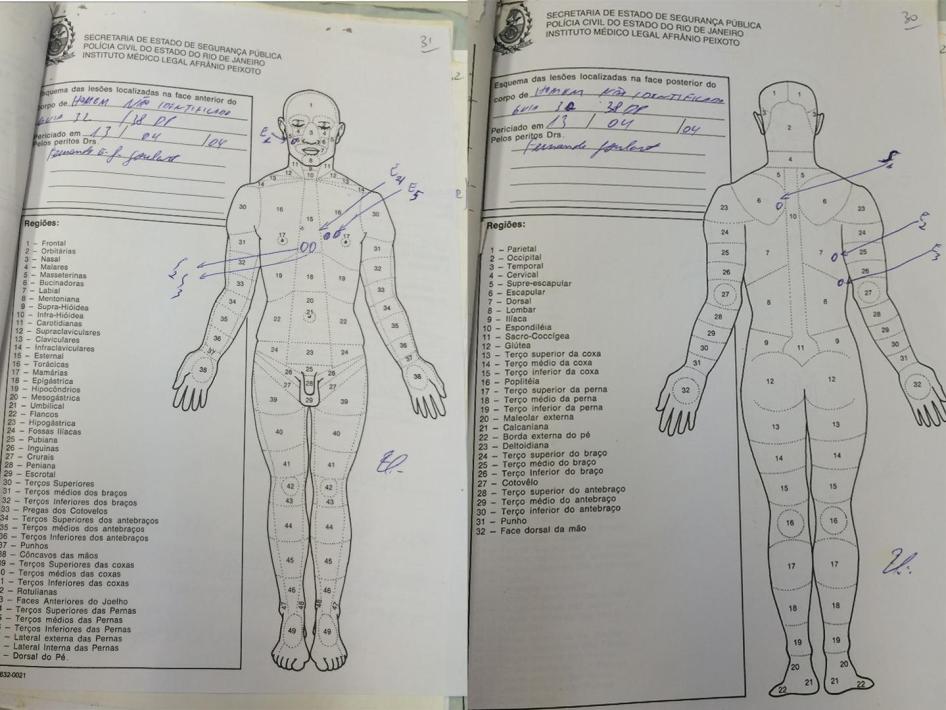

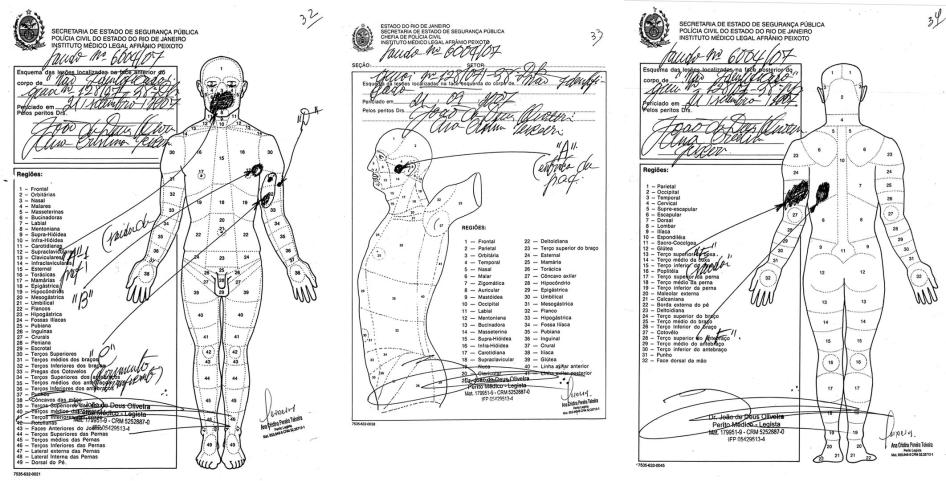

Em 32 dos 64 casos de homicídios cometidos pela polícia examinados pela Human Rights Watch, as provas periciais parecem contradizer as declarações da polícia no sentido que os indivíduos morreram em um confronto com a polícia. Por exemplo, em pelo menos 20 casos, as feridas na pele das vítimas indicam que os tiros foram dados à queima-roupa (a uma distância de menos de 50 centímetros), apesar de uma proximidade como essa não ser comum em confrontos[9]. Por exemplo:

- Em 10 de julho de 2014, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), uma unidade de elite, atiraram em Carlos Diego Santos da Silva, de 22 anos, no Morro do Faz Quem Quere o levaram para o hospital, onde foi registrada sua morte.De acordo com a versão dos policiais, eles abriram fogo após terem sido atacados por membros de uma facção criminosa, e Carlos teria morrido no tiroteio. No entanto, o laudo necroscópico mostra que ele levou três tiros à queima-roupa, um nas costas e dois no peito, próximos um do outro. As balas atingiram seu coração, fígado e pulmões e romperam sua medula espinhal[10].

- Policiais relataram que em 14 de junho de 2012 eles feriram Jackson Lessa dos Santos, de 20 anos, na favela do Fogueteiro e o transportaram para o hospital, onde ele foi registrado como morto assim que chegou. A polícia disse que havia respondido a tiros dados por um grupo de homens armados. O laudo necroscópico diz que Jackson morreu com um tiro na nuca à queima-roupa[11].

- Policiais militares mataram Francisco Gomes de Oliveira, 32, em um suposto confronto no Complexo do Alemão em 11 de março de 2009. Eles o levaram para o hospital onde, de acordo com a polícia, morreu. Francisco foi baleado duas vezes nas costas, sendo que um dos ferimentos foi à queima-roupa (distância de menos de 50 centímetros) [12].

O relatório Força Letal documentou casos similares. Emvários deles, os laudos necroscópicos mostram orifícios de entrada de projétil na parte de trás da cabeça ou na nuca, ferimentos que muito dificilmente teriam ocorrido em situações de confronto, mas que são consistentes com execuções. Por exemplo:

- Em 27 de junho de 2007, durante operações realizadas para aumentar a segurança da cidade em preparação para os Jogos Panamericanos em julho, policiais mataram 19 pessoas no Complexo do Alemão em confrontos[13]. Das 19 vítimas, cinco foram baleadas à queima-roupa. Dois dos 19 mortos foram baleados somente por trás e outros nove levaram tiros nas costas e em outros lugares também (quatro deles na parte de trás da cabeça ou na nuca)[14]. Pelo menos duas das vítimas foram baleadas enquanto estavam deitadas de costas[15]. UmaComissão Federal de Técnicos Legistas, nomeada pela então Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo federal para investigar as mortes, concluiu “em grau de certeza, que várias das mortes decorreram de um procedimento de execução sumária e arbitrária” [16].

- Policiais militares mataram Maykon S. Pereira Lima de 17 anos, em 16 de junho de 2007, em um suposto confronto. Maykon foi atingido por seis tiros, dois nas costas e um tiro à queima-roupa (a uma distância de menos de 50 centímetros)[17].

- Policiais militares mataram Michael Pereira Motta,de 21 anos,e Reinaldo Ferreira,de 18, em 14 de fevereiro de 2008, em um suposto confronto. Ambos levaram um tiro. Michael foi baleado nas costas e Ferreira foi baleado a uma distância de menos de 50 centímetros[18].

Além de provas periciais, em alguns casos, testemunhas também contradizem os relatos dos policiais sobre o que aconteceu. Em pelo menos 14 dos 64 casos examinados pela Human Rights Watch, testemunhas deram depoimentos que, se confirmados, classificariam os episódios como execuções extrajudiciais.

Casos recentes nos quais as provas oferecidas por testemunhas sugerem que ocorreu uma execução extrajudicial incluem:

- Em 29 de junho de 2015, membros do BOPE disseram que balearam três homens em resposta a um ataque no Morro da Coroa[19]. Os policiais disseram à polícia civil terem levado os três homens para o hospital depois de um paramédico do BOPE ter dito que eles ainda estavam vivos. Um deles sobreviveu.

Em depoimento prestado aos policiais civis investigando o caso, uma testemunha disse ter visto uma das vítimas, “Antônio”, de 28 anos, ainda vivo, deitado no chão. Ela não viu nenhum ferimento, mas Antônio disse à ela que tinha uma ferida na cabeça. Ele explicou para ela que havia dito à polícia que era um simples morador da favela, mas que mesmo assim eles o balearam. A polícia dispersou os vizinhos que haviam se aglomerado ao redor de Antônio. Quando a testemunha deixava o local, ela ouviu uma sequência de disparos. Ela acredita que foi nesse momento que a polícia matou Antônio. Mais de três horas depois, ela viu a polícia colocar os corpos de Antônio e de outro homem no porta-malas e jogar o homem que havia sobrevivido em cima deles. O Boletim de Atendimento Médico (BAM) atesta que Antônio já chegou morto. Este documento, incluído nos autos do caso, mostra que pelo menos um de seus ferimentos tinha “orla de tatuagem” (marcas de chamuscamento), indicando um tiro à queima-roupa. O laudo necroscópico determinou que Antônio levou sete tiros. A testemunha contou à Defensoria Pública que os policiais avisaram aos moradores que “retornariam à comunidade para fazer o mesmo” com aqueles que testemunhassem contra eles[20].

O relatório Força Letal documentou casos similares. Por exemplo:

- Em dezembro de 2006, dois policiais civis disseram ter baleado “Roberto ”idade desconhecida, em legítima defesa durante uma troca de tiros entre eles e um grupo de quatro homens ao qual Roberto pertencia[21]. Os policiais disseram que Roberto havia sido ferido e que eles tentaram socorrê-lo ao levá-lo para o hospital[22]. Entretanto, a mãe da namorada de Roberto contou à Human Rights Watch ter visto a polícia atirar nele enquanto ele estava ajoelhado e com as mãos levantadas, em um gesto de rendição, implorando por sua vida[23]. Não se sabe se Roberto morreu na cena do confronto ou no hospital.

A disseminação de câmeras de vídeo em viaturas policiais e celulares trouxe à luz vários casos nos quais policiais parecem ter atirado sem justificativa em pessoas que estavam desarmadas ou que não aparentavam ameaçá-los de maneira alguma. Por exemplo:

- Em 02 de agosto de 2014, dois policiais em uma viatura equipada com uma câmera de vídeo viram um carro que eles consideraram suspeito. Eles disseram que ligaram a sirene, maso motorista não parou.Um dos policiais abriu fogo, matando Haíssa Vargas Motta, de 22 anos. Posteriormente, os policiais alegaram ter atirado após ouvir um disparo, mas não há barulho deste disparo no vídeo e os policiais também não o mencionam na filmagem. As pessoas dentro do veículo estavam desarmadas[24].

- Em 20 de fevereiro de 2015, policiais mataram Alan Souza de Lima, de 15 anos, e feriram Chauan Jambre Cezário, de 19 anos, na favela da Palmeirinha. Os dois policiais envolvidos disseram ter atirado em resposta a um ataque desferido por “criminosos” e que haviam confiscado duas pistolas. Chauan foi acusado de resistir à prisão e de posse ilegal de arma. Cinco dias depois, um veículo de imprensa publicou um vídeo gravado com o celular do próprio Alan, que mostrava ele sendo morto e Chauan ferido. O vídeo mostra os dois jovens brincando e em seguida correndo, e depois é possível ouvir alguns disparos em curta sucessão. Não se ouve qualquer outro disparo indicando um confronto. No vídeo, o policial pergunta a Chauan, que está ferido, porque ele havia corrido. “A gente estava brincando, senhor”, ele responde. Um segundo vídeo, gravado pelas câmeras da viatura de polícia, mostra os meninos fugindo e não atirando na polícia, e um dos dois policiais atirando de dentro do carro[25].

Acobertamentos

Depois de mortes causadas por ação da polícia, policiais rotineiramente manipulam, distorcem ou não preservam provas que são essenciais para a determinação da legalidade ou não da conduta policial. A Human Rights Watch documentou o uso reiterado de diversas táticas para acobertar má-conduta e esconder evidências. Essas táticas incluem falsos “socorros”, provas forjadas e intimidação de testemunhas.

Falsos “socorros”

Alguns policiais do Rio de Janeiro frequentemente removem os corpos de pessoas mortas pela polícia da cena do crime e as levam para hospitais, dizendo que estão tentando “socorrê-las”. Apesar dos falsos “socorros” aparentarem ser um esforço legítimo por parte dos policiais para ajudar as vítimas, na verdade eles destroem provas na cena do crime e prejudicam a perícia.

Dos 32 casos examinados pela Human Rights Watch nos quais a polícia levou uma vítima baleada para o hospital, em pelo menos 27 deles as vítimas já chegaram mortas.

Policiais do estado do Rio de Janeiro normalmente não prestam socorro ou transportam pessoas para o hospital em nenhum outro contexto que não seja o de homicídios causados por ação policial. Em casos como acidentes de trânsito ou tentativas de homicídio, os policiais chamam os serviços de emergência e preservam a cena do crime, segundo disseram diversos policiais e um promotor de justiça à Human Rights Watch [26].

O policial militar João contou à Human Rights Watch que a função da polícia é “chamar os serviços de emergência” quando encontram vítimas de acidente de trânsito ou de uma tentativa de homicídio, pois os policiais não são treinados para oferecer cuidados médicos. Ao mesmo tempo, ele descreveu à Human Rights Watch um caso no qual ele e sua guarnição cometeram uma execução extrajudicial, e depois colocaram armas nas duas pessoas nas quais haviam atirado, levando-as 40 minutos depois do incidente para o hospital (uma vítima já estava morta e a outra morreu no hospital, segundo ele). Nesse caso, transportar as vítimas para o hospital foi uma tentativa de acobertar o que realmente havia acontecido.

Em julho de 2015, o estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Comandante da Polícia Militar, assinou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público no qual se comprometeu, dentre outras coisas, a estabelecer, em seis meses, protocolo sobre a prestação de socorro a vítimas de arma de fogo[27]. O Termo estipula que as regras deveriam estabelecer que os serviços de atendimento médico de urgência deveriam transportar prioritariamente a vítima para o hospital. Os policiais somente poderiam transportá-la em casos em que isso fosse impossível e deveriam levar também um familiar da vítima sempre que possível[28]. Até junho de 2016, o comando-geral da polícia militar ainda não havia estabelecido essas regras[29].

Em muitos dos casos examinados pela Human Rights Watch nos quais policiais transportaram pessoas que eles haviam baleado para o hospital, essas pessoas não só chegaram mortas, mas os laudos necroscópicos revelaram que seus ferimentos eram tão graves que elas provavelmente haviam morrido no lugar onde ocorreu o incidente.

- Em 11 de fevereiro de 2015, dois policiais do BOPE disseram terem sido atacados a tiros na favela do Fallet. Os policiais teriam revidado de uma distância de 5 metros, ferindo Josué Oliveira Pereira, de 21 anos. Eles disseram que levaram Josué para o hospital em uma ambulância do BOPE depois que um paramédico do batalhão confirmou que ele ainda estava vivo. Os policiais disseram que Josué estava vivo quando chegou ao hospital, mas o prontuário médico revela que ele já estava morto. O laudo necroscópico concluiu que Josué foi baleado quatro vezes, sendo que dois dos tiros, desferidos de uma distância de 15 centímetros, foram fatais[30].

Remoção de roupas das vítimas

Em alguns casos, os policiais não preservam as roupas das vítimas, prejudicando assim o futuro procedimento investigatório, pois elas podem ser provas importantes. Por exemplo, roupas podem conter traços de pólvora, que podem revelar se um tiro foi desferido à queima-roupa, ou conter fragmentos de bala que ajudam a determinar o calibre do projétil e, assim, a arma utilizada[31]. Normalmente não é possível determinar se as roupas das vítimas foram descartadas antes, durante ou depois que o corpo foi levado para o hospital, (ou se foram descartadas no próprio hospital). O que fica claro, no entanto, é que alguns daqueles indivíduos a quem se prestou o suposto socorro chegam nus para o exame necroscópico.

- No homicídio de Antônio no Morro da Coroa em 2015, a testemunha que viu Antônio depois que ele foi baleado pela polícia disse que ele usava uma camisa e uma jaqueta. Entretanto, o laudo necroscópico relata que o corpo dele chegou sem camisa ou jaqueta à autópsia[32].

- No caso do Complexo do Alemão, em 2007, fotografias mostram que pelo menos 17 das 19 pessoas mortas pela polícia estavam usando roupas na cena do crime, depois de terem sido baleadas e terem sido colocadas sob custódia policial[33]. No entanto, todas as 19 chegaram para o exame cadavérico sem as roupas[34]. Segundo uma Comissão Federal de Técnicos Legistas acionados para analisar os relatórios deste caso, “as vestes originais [das vítimas] não foram encaminhadas posteriormente para perícia”[35].

Provas forjadas

Além de equivocadamente removerem as roupas das vítimas, alguns policiais alteram a cena do crime de outras maneiras antes da chegada dos peritos (isso quando eles realmente chegam).

Às vezes os policiais forjam confrontos- ao colocarem armas nas mãos das vítimas e dispará-las. Outras vezes, eles também removem quaisquer evidências que indiquem que o uso da força letal foi ilegal ou plantam evidências falsas de comportamento criminoso por parte das vítimas, como drogas.

- No homicídio de Jackson Lessa dos Santos na favela do Fogueteiro em 2012, a polícia alegou que havia respondido a tiros vindos de um grupo de homens armados e que Jackson estava carregando drogas e uma arma. Entretanto, uma testemunha contou à polícia civil ter visto Jackson morto no chão e que viu um policial, que usava luvas cirúrgicas, colocar uma arma na mão esquerda de Jackson e atirar. Ela também disse que os policiaisplantaram uma mochila nele[36].

- Em 28 de novembro de 2015, policiais militares mataram Roberto de Souza Penha, de 16 anos, Carlos Eduardo da Silva Souza, de 16 anos, Cleiton Correia de Souza, de 18 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, de 20 anos, e Wesley Castro Rodrigues, de 25 anos. Em seus depoimentos à polícia civil os policiais militares disseram que atiraram no carro onde os jovens se encontravam depois que um deles atirou em sua direção pela janela do carro. Porém, duas testemunhas disseram à polícia civil que viram um dos policiais usando uma luva colocar uma arma na mão de uma das vítimas. Peritos criminais concluíram que não havia resíduo de pólvora nas mãos de nenhum dos cinco rapazes mortos[37].

- Policiais militares mataram Eduardo Felipe Santos Victor, de 17 anos, no Morro da Providência em 29 de setembro de 2015. Eles disseram que Eduardo morreu em um confronto e possuía um transmissor de rádio, munição e uma arma. Entretanto, um vídeo, filmado escondido por um vizinho, mostra o adolescente sangrando profusamente no chão, enquanto um policial atira para o alto com sua arma para dar a aparência de que o adolescente tinha sido ferido em um confronto. Outro policial coloca uma arma na mão do menino e dispara duas vezes. Os policiais passam cinco minutos mudando o corpo de lugar e manipulando a cena do crime. Em nenhum momento eles prestaram socorro ao adolescente. Uma testemunha disse à imprensa que Eduardo não havia atirado nos policiais e tentou se render levantando as mãos, mas mesmo assim atiraram nele. Peritos criminais concluíram que não houve confronto algum[38].

Intimidação de testemunhas

Em alguns dos casos analisados, policiais suspeitos de terem cometido execuções extrajudiciais supostamente ameaçaram testemunhas e, em um caso específico, um policial foi denunciado pelo homicídio do filho de uma testemunha. Essas ameaças criam um clima de medo de depor contra a polícia, o que garante que muitos crimes não sejam investigados e que abusos policiais continuem impunes.

- Em 29 de julho de 2011, policiais mataram Anderson Matheus da Silva, de 14 anos. Eles alegaram que ele havia sido morto durante um confronto e que com ele haviam encontrado uma arma, munição e maconha. Entretanto, um investigador que trabalhou no caso contou à Human Rights Watch que os policiais militares tinham ido à favela do Salgueiro procurar por uma mulher que era testemunha em um caso em que eles respondiam pela suposta execução de Diego Beliene, de 18 anos[39]. De acordo com o investigador, os policiais encontraram Anderson, filho da mulher que procuravam, e o torturaram para que revelasse onde a mãe estava. Quando terminaram, eles supostamente o mataram com três tiros de fuzil[40].

- Em 02 de novembro de 2008, policiais perseguiram três homens armados no meio de uma avenida congestionada, de acordo com os autos do procedimento investigatório. Os policiais atiraram nos homens que estavam correndo, mas acertaram “Douglas”, um homem de 31 anos que dirigia uma van, de acordo com o depoimento prestado por uma testemunha. Os oficiais disseram que levaram Douglas, que foi baleado na cabeça, para o hospital, onde ele veio a falecer. A testemunha disse que ela viu os policiais manipulando a cena do crime para que parecesse que um dos homens que estava fugindo tivesse matado Douglas. Um dos policiais disse à testemunha que ele a conhecia e a ameaçou: “Cuidado com o que tu vai falar, porque eu posso te pegar na pista” [41].

- Testemunhas disseram ter sido ameaçadas por investigadores de polícia por causa do homicídio de “Cesar”, em 2008. De acordo com a polícia, Cesar estava andando de ônibus portando uma arma. Durante a viagem, um policial militar subiu no ônibus e andou em direção a ele[42]. De acordo com um amigo de Cesar, que diz ter testemunhado o incidente, o policial deu-lhe um tiro no pescoço ao mesmo tempo em que pegava a arma na cintura dele[43]. No registro da ocorrência, o policial disse que Cesar estava sacando a arma quando ele se aproximou e por isso ele atirou. Depois do ocorrido, três amigos dele foram presos e levados para uma delegacia da polícia civil. O policial militar não conseguiu obter nenhuma testemunha para corroborar o que havia acontecido, apesar de o incidente ter sido durante o dia e dentro de um ônibus público[44]. Os três amigos de Cesar disseram ter sido visitados na cadeia por um policial que os ameaçou dizendo para não contradizerem a versão do policial que havia atirado[45]. Um dos jovens disse que um investigador já teria os depoimentos preparados para eles assinarem antes mesmo de tê-los entrevistado[46]. As declarações dos jovens que constam nos autos do inquérito policial basicamente tratam de seu relacionamento com Cesar e não contêm nenhuma indicação de que os jovens foram questionados sobre se haviam testemunhado o acontecido[47].

A imprensa e outras organizações não governamentais continuam a trazer a público denúncias de intimidação por parte da polícia, incluindo três casos recentes nos quais as testemunhas disseram que policiais apontaram suas armas para elas e as ameaçaram para que não falassem sobre o que viram. Em um caso, a testemunha disse que um policial disparou em direção a ela sem a acertar[48].

Dimensão das Execuções Extrajudiciais

O fracasso das autoridades brasileiras em investigar de modo minucioso e sistemático os homicídios cometidos pela polícia impossibilita qualquer estimativa precisa sobre quantos destes casos são de fato execuções extrajudiciais. Ainda assim, vários membros do sistema de justiça que trabalharam nos casos examinados pela Human Rights Watch disseram acreditar que o problema é generalizado.

O Procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira, disse que “grande parte deles [dos homicídios cometidos pela polícia] é uma fraude escancarada, são simulacros de confronto”[49]. O Promotor de Justiça Alexandre Themístocles de Vasconcelos –que atua em duas regiões do Rio com altos índices de homicídios cometidos pela polícia– disse à Human Rights Watch que “na grande maioria dos casos não há confronto”[50].

As estatísticas oficiais sobre homicídios cometidos pela polícia corroboram o entendimento das autoridades de que execuções extrajudiciais são bastante comuns. O número de mortos por ação policial é muito maior do que o número de baixas na polícia, fazendo com que seja difícil acreditar que todas estas mortes ocorreram em situações em que a polícia estava sendo atacada. Em 2015, a polícia do Rio matou ao menos 645 pessoas em supostos confrontos, enquanto 26 policiais morreram em serviço, sendo que pelo menos quatro foram em acidentes de trânsito. Isso significa uma média de 24.8 mortes de civis para cada policial morto[51]. Nas áreas de atuação do 9º, 39º e 20º batalhões da polícia militar, a polícia matou 49, 47 e 25 pessoas respectivamente em 2015, sem sofrer nenhuma baixa[52].

Além disso, o alto número de pessoas mortas pela polícia não é coerente com o baixo número de pessoas feridas nestes incidentes de “confronto”, já que o oposto seria esperado. De acordo com dados oficiais obtidos pela Human Rights Watch, policiais em serviço feriram 324 pessoas no Rio de Janeiro no período entre 2013 e 2015. Neste mesmo período, os policiais mataram 1645 pessoas, uma média de cinco mortos por cada ferido[53].

A alta proporção de mortos e feridos no Rio de Janeiro é ainda mais surpreendente face aos relatos de dois coronéis da polícia militar, ambos integrantes do comando da polícia militar em 2015, que disseram à Human Rights Watch que a mira da polícia é muito ruim[54]. Muitos policiais entrevistados pela Human Rights Watch reclamaram que o treinamento de tiro é de fato precário.

Estatísticas comparadas da África do Sul e dos Estados Unidos ajudam a revelar o quão desproporcional é o número de mortes causadas por policiais no Rio de Janeiro em relação a sua população. A taxa de homicídios cometidos por policiais no Rio foi de 3,9 para cada 100.000 habitantes em 2015[55], quase cinco vezes maior do que a taxa sul-africana, de 0,8 homicídios para cada 100.000 habitantes[56] e quase 10 vezes maior do que nos Estados Unidos, onde a maior estimativa nacional em 2015 foi de 0,35 mortes para cada 100.000 habitantes[57]. Essa diferença não pode ser atribuída à elevada taxa de homicídios no Rio de Janeiro, já que a taxa de homicídios é ainda mais alta na África do Sul[58].

Uma comparação entre as médias de civis mortos por policiais e policiais mortos por civis é também reveladora. As mais recentes estatísticas disponíveis na África do Sul mostram que nesse país 11 civis são mortos por policiais para cada policial morto por civis; nos Estados Unidos, esta média é de nove pra um; no Rio, é de 25 pra um. A Human Rights Watch não encontrou estatísticas nacionais sobre feridos pela ação policial na África do Sul ou nos Estados Unidos. Na cidade de Nova Iorque, o relatório mais recente do departamento de polícia mostra uma taxa de quase dois feridos para cada morto pela polícia, contrastando com a taxa de um ferido para cada cinco mortos pela polícia no Rio de Janeiro[59].

Por que a Polícia Mata

Conluio com criminosos, uma cultura policial que estimula a violência, estresse e treinamento insuficiente no uso legítimo da força são fatores que contribuem para o alto número de casos de uso ilegal da força letal pela polícia.

De acordo com os padrões internacionais, a legislação brasileira e o regulamento interno da polícia militar, a força letal deve ser usada pela polícia só em casos inevitáveis, devendo ser proporcional e necessária para garantir a segurança de civis e da própria polícia. Apesar disso, ao invés de respeitarem a legislação e os regulamentos, policiais no Rio de Janeiro às vezes obedecem a regras informais de uma cultura policial que encoraja o confronto e que por vezes chega a medir o seu sucesso a partir do número de supostos traficantes mortos.

Quando policiais estabelecem relações ilícitas com criminosos –envolvendo a prática de extorsão, suborno, sequestro ou outros crimes– eles acabam por matar por retaliação ou para estabelecer seu status e poder no contexto destas relações.

E quando policiais não contam com suficente apoio da corporação e treinamento no uso legítimo da força, tendem a agir por pânico e a aprender com comportamentos informais e impróprios de colegas, inclusive de policiais corruptos. Diversos praças entrevistados pela Human Rights Watch admitiram não saber quando atirar e disseram que seu treinamento sobre quando atirar e no uso de armas não-letais foi insuficiente. O Coronel da reserva Robson Rodrigues admitiu em 2015, quando era chefe do estado maior da polícia militar, que a maioria dos policiais não sabe quando atirar[60].

Uma cultura de confronto

Dois coronéis da reserva da polícia militar disseram à Human Rights Watch que oficiais que se envolvem em confrontos são valorizados em alguns batalhões. “Eles acreditam que o bom policial é aquele que elimina o inimigo”, disse o coronel da reserva Ubiratan Angelo, ex-comandante geral da polícia militar[61]. “Existe uma cultura que valoriza o confronto”, disse o Coronel da reserva Robson Rodrigues[62].

O Major Roberto Valente, que comanda uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) admitiu que, durante a maior parte de sua carreira, ele acreditou que a única solução para os problemas de segurança pública do Rio de Janeiro era o confronto armado. “Nós considerávamos uma operação como bem-sucedida quando havia criminosos mortos” disse o major[63]. (Ele disse à Human Rights Watch que hoje acredita que essa estratégia não era efetiva no combate ao crime, pois não resultava no desmantelamento de organizações criminosas, e destacou a importância da prevenção ao crime, que ele diz ser o foco principal da UPP que comanda).

Após a graduação na academia militar, a primeira posição ocupada pelo policial militar Danilo foi em um batalhão em uma zona de alta criminalidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. “Minha experiência inicial como policial foi a de matar bandidos. É o que era exigido como bom resultado por meus superiores... A cultura no batalhão era essa, era a morte. Em tom de brincadeira, todo final de serviço perguntavam: ‘prendeu alguém, matou alguém? ’... Se você deu um tiro e não foi fatal, você terminava de matar. Eu vi isso acontecer mais de uma vez”[64].

De acordo com policiais da ativa e da reserva entrevistados pela Human Rights Watch, esta atitude ainda prevalece de forma generalizada na polícia[65].

- Em 11 de Junho de 2014, dois policiais prenderam três adolescentes, suspeitos de cometerem furtos e roubos no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eles colocaram os adolescentes no porta-malas da viatura. Uma câmera na viatura gravou a ação dos policiais. Eles levaram as crianças até uma área de mata. Aparentemente eles tiveram pena de um deles e o deixaram ir. Neste ponto, a gravação é interrompida. Os policiais atiraram nos outros dois adolescentes. Eles mataram Matheus Alves dos Santos, de 14 anos. O outro, de 15 anos, fingiu-se de morto e posteriormente contou a história. A gravação prossegue com os policiais partindo na viatura. “Menos dois. Se a gente fizer isso toda semana dá pra ir diminuindo”, diz um deles[66].

Corrupção

Muitas execuções extrajudiciais cometidas por policiais estão ligadas ao seu envolvimento com a corrupção, de acordo com promotores de justiça e policiais civis e militares entrevistados pela Human Rights Watch. “O auto de resistência fraudado, a execução sumária, é um dos instrumentos de poder que o policial, o mau policial, usa para estabelecer o domínio dele numa determinada área, para poder extorquir o tráfico de drogas”, disse o Promotor de Justiça Paulo Roberto Cunha[67].

Por exemplo, em São Gonçalo, uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, a polícia civil descobriu a participação de cerca de 60 policiais militares e outros 50 ex policiais em grupos de extermínio, operando no período entre 2008 e 2011, de acordo com um investigador que trabalhou nesses casos[68]. Ele disse que uma das atividades do grupo era sequestrar traficantes de drogas e pedir resgate. Se os cúmplices do traficante pagavam o resgate, os policiais o libertavam, mas se a família do traficante se envolvia, eles matavam o refém, por medo de que a família entrasse em contato com as autoridades. O investigador disse que os membros dos grupos de extermínio mascaravam algumas das execuções como resultantes de atos em legítima defesa durante operações policiais. A Promotora de Justiça Fabiola Lovisi, que trabalha atualmente em São Gonçalo, acredita que a maior parte dos homicídios cometidos pela polícia na cidade ainda está ligada a casos de extorsão. Ela disse que as provas vêm de familiares que, no entanto, não querem testemunhar contra a polícia[69].

Quem a Polícia Mata

Enquanto cerca de metade da população do Rio de Janeiro é negra, negros somam mais de três quartos das pessoas mortas pela polícia em 2015[70]. A maior parte dessas vítimas eram jovens do sexo masculino. Um estudo sugere que mais da metade dos membros da polícia militar do Rio de Janeiro são negros e que um em cada seis cresceu em uma favela, onde o percentual de moradores negros é mais alto do que em bairros mais prósperos[71]. Mas a diversidade racial na polícia não elimina a discriminação no contexto de uma cultura que pode predispor policiais a enxergarem jovens pobres negros como ameaças.

“O policial só mata onde tem aceitação social: na favela”, disse o coronel da reserva Ubiratan Angelo, ex-comandante geral da polícia militar do Rio de Janeiro, que é negro[72].

Estudos feitos por Ignacio Cano, professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mostram que a polícia no Rio de Janeiro atira com mais frequência em favelas do que em outras regiões da cidade. Eles também evidenciam que quando policiais atiram em um morador negro da favela, a probabilidade de matar o alvo é duas vezes maior do que quando atiram em um morador branco, de acordo com os dados oficiais analisados por Cano[73].

Fonte para a população do Rio de Janeiro: IBGE[74] . Fonte para homicídios cometidos pela polícia ISP[75].

|

Cinco Amigos Morrem Adriana Perez da Silva acredita que policiais abriram fogo contra um carro no qual estavam cinco jovens em 28 de novembro de 2015 devido à cor de suas peles[76]. “Eu acho que eles os mataram porque havia três negros no carro”, ela disse à Human Rights Watch. Um dos mortos foi seu filho de 16 anos, Carlos Eduardo da Silva de Souza. Os jovens, amigos de infância que viviam na favela Lagartixa, próxima ao local, haviam passado o dia no parque e estavam indo lanchar, disse Adriana. Os policiais que os mataram disseram posteriormente em seus depoimentos oficiais à polícia civil que estavam procurando suspeitos de roubar um caminhão. Eles disseram que um dos jovens sacou o corpo para fora da janela e atirou contra os policiais. Duas testemunhas, no entanto, disseram à polícia civil, em depoimentos contidos nos arquivos do caso, que viram um dos policiais, que vestia uma luva, colocar uma arma na mão de um dos corpos. Peritos concluíram que não havia resíduos de pólvora nas mãos de nenhum dos cinco jovens mortos[77]. Cleiton Corrêa de Souza, 18 anos, outra das vítimas, havia se inscrito na Marinha e estava prestes a começar seu treinamento, contou à Human Rights Watch Jorge Augusto Vieira, seu padrastro[78]. “Foi precissamente a polícia militar que tirou sua vida. Eles puseram um fim ao seu sonho e ao nosso”. Vieira disse que sua esperança agora é que a justiça seja feita.O homicídio dos cinco jovens atraiu a atenção de jornalistas no Rio de Janeiro, especialmente após a mídia mostrar imagens do carro, crivado por 63 buracos de balas. Promotores de justiça agiram rapidamente para denunciar os policiais por homicídio e fraude processual. |

III. Impunidade por Execuções Extrajudiciais e Acobertamentos

Policiais do estado do Rio de Janeiro que fazem uso ilegal da força letal quase nunca são levados à justiça. Esta foi uma das principais conclusões do relatório Força Letal, publicado em 2009 pela Human Rights Watch. Uma ampla revisão de novos casos e entrevistas com policiais e promotores de justiça revela que esta realidade permanece. “A impunidade ainda é a norma para estes casos”, disse o Promotor de Justiça Paulo Roberto Cunha[79]. O Procurador-geral do Estado, Marfran Martins Vieira, disse acreditar que grande parte dos confrontos relatados são “simulados”, mas confessou que o Ministério Público havia denunciado apenas um número “muito pequeno” de homicídios cometidos pela polícia[80].

O Procurador-geral de Justiça atribuiu esta impunidade recorrente ao fracasso da polícia civil na condução das investigações destes casos. “A investigação criminal (de policias que matam) inexiste, não é que não anda, não existe”, disse Vieira à Human Rights Watch. Se a polícia civil não investiga, disse ele, não há muito que os promotores de justiça possam fazer.

As investigações da polícia civil de homicídios cometidos pela polícia são de fato muitas vezes deficientes. A Human Rights Watch encontrou diversas falhas nas investigações policiais em quase todos os casos documentados no relatório Força Letal, assim como em quase todos os casos que examinamos desde então. Esses erros incluem a ausência de visita e exame das cenas dos crimes de homicídio cometido por policiais e a falta de esforço para obter o depoimento de testemunhas.

Ainda assim, o Ministério Público é, em última análise, responsável por garantir que casos de uso ilegal da força letal pela polícia sejam levados à justiça. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público tem o dever de exercer o “controle externo” das atividades policiais – garantindo que a polícia civil faça seu trabalho direito, com respeito aos direitos humanos e prevenindo ou corrigindo irregularidades nas investigações[81].

Os promotores de justiça têm diversas ferramentas a sua disposição para compelir a polícia a melhorar o seu desempenho –pressão institucional, comunicação à corregedoria para promoção de ações disciplinares e, em casos extremos, a instauração de processos criminais por prevaricação. O Ministério Público do Rio, no entanto, tem falhado consistentemente em exercer sua função de garantir investigações adequadas e de exercer “controle externo” sobre as forças policiais.

Além disso, mesmo na ausência de investigações adequadas pela polícia civil, o Ministério Público tem o poder de conduzir suas próprias investigações independentes, ouvir testemunhas e obter provas[82]. No entanto, o Ministério Público apenas em raras ocasiões fez uso deste poder para conduzir investigações de homicídios cometidos pela polícia[83]. E mesmo os casos contendo fortes indícios apontando para a ocorrência de execuções extrajudiciais raramente são tratados de maneira séria pelo Ministério Público. Estes casos são tipicamente arrastados por anos até que os promotores de justiça pedem aos juízes que os arquivem por falta de provas.

As autoridades e os membros do sistema de justiça estão cientes do problema. “Não há um controle eficaz sobre a atuação policial, nem por parte do Ministério Público, nem por parte da polícia civil, nem por parte da própria polícia militar”, disse o Promotor de Justiça Paulo Roberto Cunha[84]. Fernando Veloso, chefe da polícia civil do estado do Rio de Janeiro, também admitiu que a polícia civil nem sempre investiga de maneira eficaz homicídios cometidos por policiais[85].

Vários coronéis da polícia militar também criticaram a atuação do Ministério Público. “Se o Ministério Público trabalhasse melhor, isso ajudaria a polícia” ao identificar policiais que infringem a lei e prejudicam o restante do contingente, disse o Coronel da reserva Robson Rodrigues, que à época da entrevista em 2015 era chefe do estado maior da polícia militar[86]. O Coronel da reserva da polícia militar Ibis Pereira, que foi chefe de gabinete do comando geral da polícia militar em 2015, disse que o Ministério Público “precisa fortalecer o seu papel... Se o Ministério fosse mais atuante, os indicadores de mortes cairiam”[87].

Impunidade nos Homicídios Cometidos pela Polícia

Em 36 dos 64 casos que examinamos, os promotores de justiça não apresentaram denúncias contra os policiais envolvidos, apesar de claros indícios de acobertamento do uso ilegal da força letal por parte da polícia. Apenas oito dos 64 casos foram a julgamento e apenas quatro resultaram em condenação.

- Ninguém foi responsabilizado pelas mortes no Complexo do Alemão, em 2007, quando policiais mataram 19 pessoas, apesar da existência de amplas provas corroborando a ocorrência de múltiplas execuções extrajudiciais. Cinco das 19 sofreram disparos à queima roupa. Dois dos 19 mortos tomaram unicamente tiros pelas costas e outros nove tomaram tiros nas costas e também em outros locais (quatro deles na nuca ou no pescoço)[88]. Pelo menos duas das vítimas sofreram disparos enquanto deitadas de costas. Ademais, há fortes evidências de que a cena do crime foi deliberadamente alterada, enquanto os investigadores foram negligentes ao deixar de solicitar análises de perícia básicas[89].

- Ninguém foi responsabilizado pela morte de “Roberto” em 2006, apesar do que duas testemunhas disseram que ele foi morto por policiais enquanto estava ajoelhado e com as mãos para o alto. A polícia disse que eles o feriram em um confronto com criminosos e que tentaram salvar sua vida, levando-o a um hospital. A mãe da namorada de Roberto disse à Human Rights Watch que não foi procurada uma única vez pela polícia civil ou por promotores de justiça, ainda que ela tenha assistido à morte de Roberto[90].

- Ninguém foi responsabilizado pela morte de “Luiz”, de 17 anos de idade, em 2007, apesar de testemunhas alegarem que policiais militares atiraram nele sem qualquer provocação, arrastaram seu corpo, forjaram um confronto atirando com uma arma colocada em sua mão e removeram o corpo da cena do crime em um carro sem identificação. O laudo necroscópico mostra que ele sofreu quatro disparos nas costas e um no pescoço[91].

- Ninguém foi responsabilizado pela morte de Jackson Lessa dos Santos em 2012, apesar do laudo necroscópico indicar que ele foi morto com um tiro à queima roupa na base do pescoço. Uma testemunha contou à polícia civil que o viu morto no chão, enquanto um policial usando luvas cirúrgicas colocou uma arma em sua mão esquerda e puxou o gatilho. Os policiais o levaram ao hospital alegando que ele ainda estava vivo[92].

- Ninguém foi responsabilizado pela morte de Josué Oliveira Pereira em fevereiro de 2015, apesar do laudo necroscópico mostrar que ele sofreu quatro disparos, incluindo dois a uma distância de 15 centímetros[93].

Quase todas as autoridades com quem falamos disseram que policiais envolvidos em execuções extrajudiciais raramente são levados à justiça. O Coronel da reserva Robson Rodrigues, que era chefe do estado maior da polícia militar quando a Human Rights Watch o entrevistou em 2015, disse que o Ministério Público “age apenas quando há um caso de grande repercussão“[94].

Dados oficiais sustentam essa avaliação, embora a falta de informações atualizadas e confiáveis dificultem determinar a exata proporção da impunidade. A Human Rights Watch perguntou ao Ministério Público em quantos dos 3.441 casos de homicídios cometidos pela polícia, e registrados oficialmente entre 2010 e 2015, os promotores de justiça haviam apresentado denúncias. O Ministério Público respondeu “quatro”, o que significa que denunciou apenas 0,1 por cento dos casos[95]. Posteriormente, o Ministério Público explicou que estes dados – alguns referentes a casos ocorridos há mais de cinco anos - eram “preliminares”[96].

Um estudo coordenado por Michel Misse, um professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, descobriu que promotores de justiça haviam denunciado, até 2007, menos de 1 por cento de todos os casos de homicídio cometidos por policiais em 2005[97].

A Anistia Internacional obteve uma lista dos procedimentos abertos pela polícia civil em 2011 sobre homicídios cometidos por policiais na cidade do Rio de Janeiro. Diante das 220 investigações, promotores de justiça apresentaram denúncia, até abril de 2015, em apenas um caso[98].

Em 2015 a ouvidoria da polícia do Rio de Janeiro recebeu 402 denúncias de cidadãos acusando policiais civis e militares de cometerem diversos crimes –incluindo prevaricação, extorsão, corrupção e homicídio– e, a partir destas denúncias, a polícia civil abriu apenas três investigações[99]. O Ministério Público não apresentou denúncia em nenhum deles. As corregedorias da polícia militar e da polícia civil abriram 34 processos administrativos que resultaram na suspensão de um policial e em uma advertência a outro.

Impunidade pelos Acobertamentos