ロシアのプーチン大統領は2月24日にウクライナに宣戦布告し、同国の複数の都市に対するミサイルや砲撃攻撃を開始した。

(キエフ)ロシア連邦議会下院(国家院)は2022年2月15日、ウラジーミル・プーチン大統領に対し、ウクライナ東部の2地域を独立国家として承認するよう求める決議を採択した。なお、両地域はロシアが支援する武装組織が支配している。

プーチン大統領は2月21日に、両地域の独立を認める2つの大統領令に署名し、議会に承認を求めた。その直後、数ヵ月前からウクライナとの国境に集結していたロシア軍に対し、自称「ドネツク人民共和国」(DNR)と「ルハンスク人民共和国」(LNR)で「平和維持活動」を展開するよう命令を下した。

連邦議会上院(連邦院)は翌日22日に、プーチン大統領による軍隊の派遣要請を承認した。

プーチン大統領は2月22日の記者会見で、ロシアが独立として認める領土は、ウクライナ政府の支配下にあるドネツク(ドネツィク)とルハンスク(ルハーンシク)両州のかなりな部分に及ぶと述べた。

ウクライナ東部のドンバス地方では、ロシアが国境沿いの軍隊を空前な規模で増強しており、戦闘が激化している。欧州安全保障協力機構(OSCE)特別監視団によると、2月中旬以降、接触線沿いの紛争地域で、2014年の停戦合意への違反行為が日々大幅に増加している。

いかなる名目でも、ウクライナにいるロシア軍は、ジュネーブ条約を含む国際法上の占領軍と見なされる。ロシア軍が正式にウクライナ東部に侵入した場合、後述するように、ジュネーブ第4条約における「占領」行為に該当することになる。「LNR」または「DNR」と自称する地元「当局」の主権主張、またはロシア政府による両者の独立承認は、占領に関する国際法の適用に影響を及ばさない。

ウクライナ政府軍とロシアが支援する武装勢力との紛争により、ウクライナ東部の一般市民に多大な犠牲が生じている。これまで約8年間続いている紛争では、戦闘員と民間人計1万6千人以上が死亡し、150万人近くの難民を生み出した。また戦闘によって、ウクライナ政府軍の支配地域と「DNR」「LNR」武装勢力の支配地域を隔てる427kmの接触線の両側で、住宅や病院、学校など、民間のインフラ設備が広範囲にわたり破損・破壊されている。

ロシアとウクライナの武力紛争に関連する国際法とは?

ロシア軍とウクライナ軍との敵対行為は、国際武力紛争として、国際人道法(主に1949年のジュネーブ条約、1977年のジュネーブ諸条約第一追加議定書、1907年のハーグ条約(陸戦の法規慣例に関する条約))および慣習国際人道法の諸規則によって、規則が規定されている。

ウクライナとロシアは共に1949年のジュネーブ条約、及び同法第一議定書の締約国である。

戦時国際法の基本原則とは?

国際人道法(または戦時国際法)は、武力紛争の危険から、民間人などの非戦闘員を保護するための法律である。国際人道法は、紛争の全当事者による敵対行為(戦争の手段および方法)に適用される。前提として、紛争当事者はつねに戦闘員と民間人を区別しなければならない。民間人が攻撃の意図的な標的になることは決してあってはならない。後述するように、紛争当事者には、民間人および民用物への被害を最小限に抑えるため、実行可能なあらゆる予防措置を講じる義務がある。戦闘員と民間人を区別しない攻撃や、民間人に不均衡な被害を与えるような攻撃を行ってはならない。

国際人権法はウクライナにも適用されるのか?

国際人権法は、ウクライナにも適用される。国際人権法はつねに有効であり、あらゆる状況に――戦時国際法が同時に適用される武力紛争中や占領下も含めて――当てはまり続ける。そして、人道法の規範が、特別法(lex specialis)、すなわち特定の状況に対するより具体的な規範として、人権規範に優先する場合がある。

また、ウクライナとロシアはともに、欧州人権条約(ECHR)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR:自由権規約)、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(CAT:拷問等禁止条約)など、多くの地域的または国際的人権条約を締結している。これらの条約は保障される基本的権利を要点を述べたもので、そのうちの多くの権利は、国際人道法下で定められた戦闘員や民間人の基本的権利とも一致する(例:拷問や非人道・品位を傷つける扱いの禁止、差別の禁止、公正な裁判を受ける権利の保障)。

なお、前述の欧州人権条約と自由権規約は、戦時下や公式に宣言された「国民の生存を脅かす公の緊急事態」(欧州人権条約第15条)の期間中、特定の権利に対し一定の制限を課すことを認めている。しかし、このような権利の削減は、例外的かつ一時的なものでなければいけなく、また「事態の緊急性が真に必要とする程度」でのみ容認される。また、一部の基本的権利(生命に対する権利、拷問など虐待から保護を受ける権利、不当な拘束の禁止、拘束の合法性に関する司法審査の保障義務、公正な裁判を受ける権利など)は、たとえ公の緊急事態下においても、つねに尊重されなければならないとされている。

合法的軍事攻撃の対象とは?

戦時国際法のもと、攻撃の目標は「軍事目標」に限定される。軍事目標とは、軍事行動に効果的に資する物であることを示し、またその全面的または部分的な破壊、奪取または無効化が明確な軍事的利益をもたらすものを指す。敵陣の戦闘員、武器、弾薬、建物や車両など、軍事目的で使用されている物などが該当する。国際人道法は、武力紛争中、民間人の犠牲がある程度避けられないことを認識してはいるが、紛争当事者には依然、戦闘員と民間人の区別義務、及び戦闘員など軍事目標のみを標的とする義務が課される。ただ、民間人は、戦闘中の戦闘員を支援するなど、「敵対行為に直接参加している」間は、攻撃対象から除外されない。

戦時国際法はまた、軍事目標とみなされないもののすべてを「民用物」として定義し、戦時国際法の下保護されている。民用物(家屋、集合住宅、企業などのビジネス、礼拝所、病院、学校、文化財など)への直接攻撃は、それらが軍事目的に使用されていたり、軍事目標になっていない限り、禁止されている。しかし、通常民用物とされる施設に軍隊が配備されている場合、攻撃は禁止されない。だだ、対象物の性質に疑義の余地が存在する場合、戦争当事者はそれを民生用と見なさなければならない。

禁止されている軍事攻撃とは?

上述したように、民間人や民用物への直接攻撃は禁止されている。また、戦時国際法では、無差別攻撃も禁止されている。無差別攻撃とは、軍事目標と民間人、または民用物を区別なく攻撃することを示す。無差別攻撃の例として、対象を特定の軍事目標のみとしない攻撃や、特定の軍事目標のみを対象とすることのできない兵器を用いる攻撃が考えられる。

禁止されている無差別攻撃に、「区域砲撃」が含まれる。区域砲撃とは、民間人または民用物が集中している地域に、多数の軍事目標が明確に分離されている状況下で、全地域を単一の軍事目標とみなし、砲撃、またはその他方法手段で攻撃をすることを示す。司令官は、軍事目標に向けて攻撃を行う際、巻き添えによる民間人の被害を最小限に抑えることができる手段を選択しなければならない。兵器がきわめて不正確で、民間人に被害を及ぼすことなく軍事目標を標的とすることができない場合、その兵器を配備すべきではない。

また、均衡性の原則に反する攻撃も禁止されている。均衡性の原則に反する攻撃とは、予期される具体的かつ直接的な軍事的利益との比較において、巻き添えによる民間人の死亡、負傷、または民用物の損傷などが過度であると予測できる攻撃のことを示す。対人地雷やクラスター弾は国際条約で禁止されており、その本質的な無差別性から、決して使用してはならない。

人口密集地帯での戦闘における、紛争当事者の義務は?

国際人道法は、都市部での戦闘を禁じていない。しかし、多くの民間人がいるするため、紛争当事者は民間人の被害を最小限にする措置を講じる義務を負う。戦時国際法は紛争当事者に対し、軍事行動を行うに際しては、民間人に対する攻撃を差し控えるよう不断の注意を払い、巻き添えによる民間人の被害及び民用物の損傷を防止し並びに少なくともこれらを最小限にとどめるため「すべての実行可能な予防措置をとる」ことを求めている。これらの予防措置には、攻撃対象が軍事目標であって民間人または民用物でないことを確認するためのすべての実行可能なことを行うこと、状況が許す限り攻撃について「効果的な事前の警告」を与えることが含まれる。

人口密集地に展開する部隊は、人口の集中している地域またはその近傍に軍事目標を設けることを避けるとともに、また民間人を軍事目標の近傍から移動させるよう努めなければならない。交戦国は、軍事目標または軍事行動を攻撃から守る手段として、民間人を「盾」として使用してはならない。「盾」とは、民間人の存在を故意に利用して、軍隊または地域を、攻撃の対象とならないようにすることとされる。

ただ、攻撃を行う側に、民間人に危険が及ぶリスクを考慮する義務が免れることはない。攻撃を行う側は、相手勢力が居住地内、またはその近傍に正当な軍事目標を設けたという理由で、責任は相手勢力にあると考えてはならない。

人口密集地帯での爆発性兵器(通称EWIPA)の使用は、違法である無差別・不均衡な攻撃にあたる可能性が高いと懸念される。重砲、空爆(爆発半径が広い兵器)、またはその他の適切な照準のない間接砲(まったく見えない標的に用いられる兵器)での、人口密集地に位置する軍事目標への攻撃は、民間人へ及ばす深刻な脅威から、現代の武力紛争において最も懸念される攻撃である。

市町村への爆撃や砲撃は、多数の民間人に殺傷をもたらし、また心理的被害を与える。また、長期的には、民間建物や重要なインフラ設備の被害、医療や教育などの基本的サービスの中断、地元住民の避難などがあげられる。爆発性兵器は、人道上のリスクをさらに高める可能性があり、特に低い精度、広い爆発半径、多数の弾頭の同時投下などの要素で、より広範囲に影響を及ぼすと考えられる。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、武力紛争の当事者に対し、居住地に広範な影響を及ぼす爆発性兵器の使用を避けるよう求めてきた。

「人間の盾」の使用とは?

「人間の盾」とは、特定の場所・地域または軍事勢力が、軍事攻撃の対象とならないよう、民間人の存在を意図的に利用することと定義されており、この行為は戦争犯罪である。ただ、「人間の盾」とされるのは、民間人を攻撃を阻止するために利用するという特定の意図がある場合のみ。居住地内、または近傍に軍隊、武器、弾薬を配置する前述の行為も、違法なものとなりうるが、「人間の盾」には該当しない。敵対勢力は、「人間の盾」を利用する軍事目標を攻撃することは国際法上可能である。しかし、その攻撃が均衡的であるかどうか、すなわち、民間人の生命・財産の予期される損失が攻撃によって予期される軍事的利益を上回るかどうかを、見極める義務を負う。

紛争当事者による空港、道路、橋などのインフラへの攻撃は?

民用の空港、道路、橋は民用物ではあるが、軍事目的に使用されていたり、軍事目標がそれら施設に設けられていたりする場合には、攻撃されうる軍事目標となる。その場合にも、均衡性の原則が適用される。紛争当事者は、攻撃によって予期される軍事的利益と、民間人が被る短期的及び長期的な損害を比較考慮しなければならない。つまり、紛争当事者は、民間人への影響を最小限に抑えるあらゆる方法を検討しなければならない。民間人へ予測される被害が、予期される軍事的利益を上回る場合、攻撃を行うべきではない。

ラジオ局やテレビ局は攻撃から特別に保護されているのか?

戦時国際法の下、軍事通信に使用されている放送施設への攻撃は正当である。また、民間のテレビ局、またはラジオ局は、正当な軍事目標となる基準を満たす場合にのみ正当な標的となる。すなわち、それらメディアが「軍事行動に効果をもたらす」ように使用され、その時点で破壊することが「明確な軍事的利益」をもたらす場合、正当な標的になると考えられる。

例えば、放送施設が、軍事指令の伝達など、具体的な軍事行動を進めるために使用されている場合は、軍事目標となりうる。しかし、民間放送施設が、政権支持または批判のプロパガンダを放送しているという理由のみで軍事目標にすることは、正当ではない。単に民間の見解を影響するだけの施設は、軍事行動に直接貢献していないため、攻撃対象にすることは違法である。

放送施設が軍事通信の伝達に使用されている基準のもと、正当な軍事目標になった場合でも、攻撃時、均衡性の原則は尊重さなければならない。攻撃側は、そのような攻撃を行う際民間人に及ぼす危険が、予期される軍事的利益を上回らないことを、常にに確認しなければならない。攻撃を行う側は、可能な限り事前の攻撃通告を行うなど、市街地の建造物には特別な予防措置を講じるべきである。

国際法上、紛争当事者が放送施設(または病院を除くその他の民用建造物)を占拠して利用すること自体は禁じられていない。しかし、武装勢力の戦闘員の存在や放送施設の軍事目的での使用は、その施設を攻撃対象としての軍事目標にする可能性がある。

戦時国際法とサイバー攻撃の関係は?

コンピュータネットワークへの攻撃、すなわち「サイバー戦争」は、ジュネーブ条約で特に取り上げられていない。しかし、サイバー攻撃にも、戦争の方法と手段に関する基本原則や規則が同様に適用される。サイバー攻撃は軍事的目標のみを対象とし、無差別的でも不均衡的でもあってもならない。例えば、民間人に長期的な損害を与える電力網への攻撃は、空爆であれサイバー戦争であれ、不均衡で違法なものとなる恐れが高い。民間人への背信行為、集団処罰、報復措置の禁止は、サイバー戦争でも引き続き適用される。

また、政府がサイバー攻撃やサイバー戦争に関わる行為は、基本的権利との抵触が懸念される。2015年、国連総会は、政府専門家グループ(UN GGE)による報告書を承認し、国際法のサイバー空間への適用可能性に関する合意見解を採択した。これにより、国家行動の規範に対するコミットメントが定められた。具体的には、インフラを故意に損傷させたり、公衆サービスの使用や運用に妨害を生じさせたりする情報通信技術(ICT)への軍事行動を実施しないか、それを故意に支援しないこと、また、ICT技術を用いた国際的不法行為に自国領土が使われることを故意に見逃さないことなどが含まれる。また、最近提出された国連政府専門家グループによる報告書では、病院のみならず、エネルギー施設、水道などの衛生施設、教育施設、金融サービス用設備などが、国民に不可欠なサービスを提供する重要インフラの例として挙げられている。

紛争地域でのインターネット・電話の遮断は合法?

(モバイルデータを含む)インターネットは、民用・軍用の両方の目的で日頃用られている。そのため、紛争下でアクセスを遮断する場合は、必要性と均衡性を含む、戦時国際法の基本原則を考慮する必要がある。必要性の原則に則り、国際人道法で禁止されていない正当な軍事目的を達成するためアクセスの遮断を行うことは、国際人道法で認められる手段だ。交戦勢力が相互に通信し、攻撃を実行する手段を奪うとうことから、正当な軍事目標に適いると考えられる。しかし、均衡性の原則で、予期される軍事的利益に比して、予期される民間人への被害が過大である行為は、依然禁止される。

インターネットや電話の遮断は、安全事項や、医療施設へのアクセス、食料や避難場所の情報などで民間人が連絡しあうことを妨げる。そのため、死亡や負傷を含む多大な損害を民間人に与える可能性がある。その他、インターネット・電話サービスの遮断は、戦時国際法違反と思われる事態の報告など、現地状況の情報提供ができるジャーナリストや人権監視者の活動を妨げる。人々の危険状況評価、及び人道支援機関の支援提供への妨害になる。また、被害状況に関する情報の欠如は、更なる死傷のリスクを高める。

前述と同様、国際人権法は、政府に対し、インターネットなどの制限措置が法によって規定されていて、また、その措置が特定の安全保障上の懸念に対する必要かつ均衡のとれた対応であることの保証を義務を課している。通常、通信の全面遮断は、表現の自由や情報の権利を含む多数の権利を侵害し、集会の自由の権利などの妨げにもなる。また、2015年、国連専門家と国連報告者は「表現の自由と紛争状況への対応に関する共同宣言」にて、紛争時であっても「通信の「キルスイッチ」(通信システムの全面停止)の使用は、人権法の下では決して正当化できない」と宣言している。

ジャーナリストは攻撃から特別に保護されているのか?

ジャーナリストは、敵対行為に直接参加していない限り、民間人であり、攻撃の標的にしてはいけない。ジャーナリストを含む民間人への危険が予想される攻撃において、そのリスクは必ず検証されなければならず、その予期されるリスクは予想される軍事的利益を上回ってはならない。

ジャーナリストは、法の定める範囲、かつ事態の緊急性から厳密に要求される範囲内で、表現の自由や移動の自由などの諸権利が正当な制限を受けることはある。しかし、ジャーナリストとしての仕事をしているという理由のみで、逮捕、拘束などの処罰で、報復措置の標的になることは、あってはいけない。

捕虜の資格とは?捕虜の処遇はいかなるものでなければならないか?

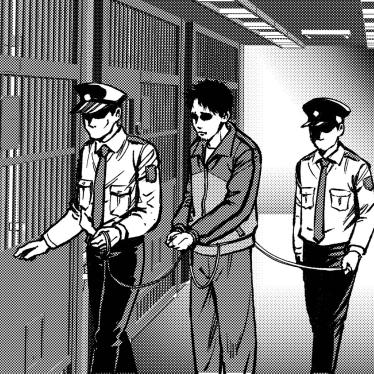

1949年のジュネーブ第3条約は、捕虜(POW)を、国際的な武力紛争に参加していて、敵の権力内に陥った戦闘員と、定めている(第4条)。捕虜の資格を有する者は、軍隊の構成員、ジュネーブ第3条約に明記された一定の条件を満たす民兵隊や類似勢力の構成員、軍隊の構成員でないが軍隊に随伴する者、及び集団で武器を執った民間人などが含まれる。敵国の軍隊に関係するジャーナリストも、捕虜としての保護を受ける資格を持つ。なお、捕虜を武力紛争に参加したという事実だけによって起訴することはできない。しかし、戦争犯罪については起訴されうる。起訴されない限り、捕虜は「実際の敵対行為」が終了した際に解放され、送還されなければならない。

捕虜の福利に対する最終的な責任は「抑留国」――つまり中央政府――にあり、捕虜を捕らえた部隊だけにあるのではない。ジュネーブ第三条約は捕虜の権利と義務をかなり詳細に規定している。そのうち最も戦争と関連性が高いと思われる権利と義務は次の通りである。(なおこれはのすべては捕虜になった瞬間から有効となる。)

・捕虜は、戦闘地域から後送するまでの間に、不必要な危険にさらしてはならず、攻撃のありうる場所への移送、または攻撃を受ける場所での拘束はされてはならない

・捕虜はつねに、人道的に扱われなければならない。捕虜への故意の殺害、虐待、拷問、身体・健康の苦痛を与える行為、深刻な損傷を負わせる行為、並びに戦争犯罪に対して公正な裁判を受ける権利の略奪は、全て戦争犯罪である。

・捕虜に対する報復措置は厳重に禁止されている。捕虜は犯していない行為のために罰せられたり、集団的な懲罰を受けてはならない。

・捕虜の尊厳は保護しなければならない。特に、捕虜は、敵軍または民間人のいずれによる、暴行や侮辱、及び公衆の好奇の対象となってはいけない。捕虜は、メディアの前で晒されたり、尋問されたりしてはならず、その画像は政治目的に用いられてはならない。

・捕虜からいかなる種類の情報を得るためにも、拷問などの強制手段を加えてはならない。

・女性捕虜は、女性に対して払うべきすべての考慮をもって待遇されるものとし、いかなる場合にも男性に与えるのと同一の権利および保護を受けるものとする。捕虜である児童は、特別の待遇を受ける権利を有する。

・傷病を負った捕虜には、抑留国の軍隊の構成員に与えられるものと同じ医療が提供されなければならない。

どのような場合に交戦国によって民間人が拘束されるのか?処遇はどのようなものでなければならないか?

ジュネーブ第四条約は、ウクライナにおけるロシアのような占領軍の責任を規定しており、「安全上の絶対的理由」のためにのみ、占領された地域の住民の抑留または住居指定を認められる。これら措置は、国際人道法の下で許される正規の手続きに従って実施されなければならず、また、上訴権、並びに最低6ヵ月ごとに管轄機関の再審査を受ける権利を認めなければならない。ジュネーブ第四条約は、被抑留者の人道的処遇に関する詳細な規定を定めている。

自由権を制限された者に対して、十分な食糧、水、衣類、住居、及び医療を与えられなければならない。抑留された女性は、男性用の施設から分離された場所に収容されなければならない。自由権を制限された子どもは、家族と共にいる場合を除き、成人用の施設から分離された場所に収容されなければならない。

拷問などの虐待の禁止は、国際人権法および国際人道法における最も基本的な禁止事項の一つである。拷問は、いかなる例外的な状況においても正当化することはできない。拷問が、民間人に対する広範かつ組織的な攻撃の一環として行われた場合、慣習国際法および国際刑事裁判所のローマ規程の下で、人道に対する罪を構成する。

紛争当事者は、人道支援団体に捕虜やその他の被抑留者への面会を提供しなければならないのか?

ジュネーブ第三条約および第四条約に基づき、紛争当事者は、赤十字国際委員会(ICRC)などの救援機関による、捕虜および被抑留民間人との面会を許可する義務が課される。抑留状況の監視、及び家族との連絡の確保のため、ICRCと自由権被制限者との定期的な面会は認められなければならない。ICRCは、訪問希望場所を選ぶ権利、及び人びとと秘密裏で面会する完全な自由を有する。面会の実施は「軍事上の絶対的必要性」の理由にしてのみ、かつ例外的かつ一時的な措置としてのみ、拒否できる。また、ICRC以外の人道機関も、捕虜および被抑留民間人との面会を要請することができる。抑留当局はこのような面会を促進しなければならないが、被抑留者と面会する人道機関の数を制限することはできる。

紛争当事者は、困窮している人々にどのような義務を負っているか?

国際人道法に基づき、紛争当事者は、公平に配分された人道援助を、困窮する住民に対して迅速かつ自由に配布することを許可し、かつ促さなければならない。紛争当事者は救援活動を必ず同意する必要があり、恣意的な理由で拒否することはできない。ただし、紛争当事者は武器が含まれていないことを確認するなど、人道援助物資の内容と配布を管理するための措置を講じることができる。ただし、救援物資の配布を故意に妨害することは禁止されている。

また、国際人道法上、交戦国は、人道支援の職務遂行に不可欠な要員に対し、移動の自由を確保するよう求められている。ただし、このような移動は、軍事上の絶対的な必要性がある場合に、一時的にのみ制限することができる。

国際人道法違反の責任を問われるのは誰か?

犯罪の意図をもって――すなわち故意または結果を顧みずに――なされた国際人道法の重大違反行為は、戦争犯罪となる。戦争犯罪は、ジュネーブ諸条約が定める「重大な違反行為」、および国際刑事裁判所議定書などに慣習法として記載されている。中には幅広い犯罪が含まれていて、民間人に対する意図的かつ無差別的な不均衡な攻撃、人質の利用、人間の盾の使用、集団処罰の実行などが挙げられる。また、個人も、戦争犯罪の未遂、幇助、促進、援助、教唆で、刑事責任を問われる可能性がある。

また、戦争犯罪を計画、または扇動した者にも責任が及ぶことがある。指揮官や民間人指導者は、戦争犯罪の実行を知りながら、あるいは知るべき立場でありながら、それを防止する措置を十分に講じなかった場合(例:責任者への処罰)、指揮責任を問われ、戦争犯罪で訴追されることがある。

国際法の重大な違反行為に対する説明責任を確保する上で、誰が第一義的な責任を負うのか?

重大な違反行為に対し法の正義を確保することの第一責任は、その違反に関与した国民が属する国家の責任にある。政府は、職員またはその法的管轄下にある人びとが関与する重大な違反行為を調査する義務を負う。政府は、軍事法廷や国内裁判所などの機関が、重大な違反行為の有無を公平に調査し、国際的な公正裁判基準に従い、それらの違反行為の責任者を特定・起訴し、有罪とされた個人に対して、その行為に見合った処罰を与えるようにしなければならない。非国家武装勢力は、その内部における戦時国際法の違反者を訴追する同様の法的義務を負わないものの、戦時国際法を遵守する責任があり、裁判を行う場合には、国際的な公正裁判基準に従って実施する責任を負う。

ウクライナで起きた戦争犯罪や人道に対する罪を国際刑事裁判所で裁くことは可能か?

国際刑事裁判所(ICC)は、2002年7月1日以降に行われた大量虐殺、人道に対する罪、戦争犯罪の容疑者を調査し、起訴し、裁判にかける権限を持つ、常設的国際裁判所である。

ただし、これらの犯罪に対して管轄権を行使できるのは、次の場合に限られる:

・犯罪がICCローマ規程の締約国の領域内で発生し、

・犯罪の容疑者がローマ規程締約国の国民であり、

・ローマ規程の締約国でない国が、裁判所書記に正式な宣言を行うことにより、問題となる犯罪について裁判所の管轄権行使を受諾し

・国連安全保障理事会がICC検察官に事件を付託した場合

ロシアとウクライナはICCに加盟していない。しかし、ウクライナは2013年11月以降に自国領内で生じた犯罪について、同裁判所の管轄権を受諾したため、これによって裁判所への協力義務も負うことになった。2020年12月、ICC検事局は予審を終え、ICCの根拠となるローマ規程の定める基準が満たされているので、正式捜査を開始すると発表した。しかし、正式な捜査を開始する許可を、裁判官に対してまだ求めていない。また、ICCは最終手段としての裁判所であるため、国内の捜査・訴追がなされれば、ICCの活動を補完するものとなりうる。

ウクライナで起きた国際犯罪を他国が起訴することは可能か?

戦争犯罪や拷問など、国際法に違反する一部の重大犯罪は、「普遍的管轄権」適用の対象となる。これは、ある国の国内司法制度が、たとえその国の領土、あるいはその国の国民によって、あるいはその国民に対して行われなかったとしても、その犯罪を捜査し、起訴する能力を有することを意味する。1949 年のジュネーブ諸条約や拷問等禁止条約などの条約は、自国の領土内または管轄権下にある犯罪容疑者の身柄引き渡し、または起訴を、国家に義務付けている。また、国際慣習法では、その他の犯罪(たとえばジェノサイドや人道に対する罪)の責任者について、犯罪の発生場所を問わずに国家が起訴してもよいことが一般的に合意されている。